書籍

平将門と藤原純友が武士のルーツとなった理由とは?【図解 日本史】

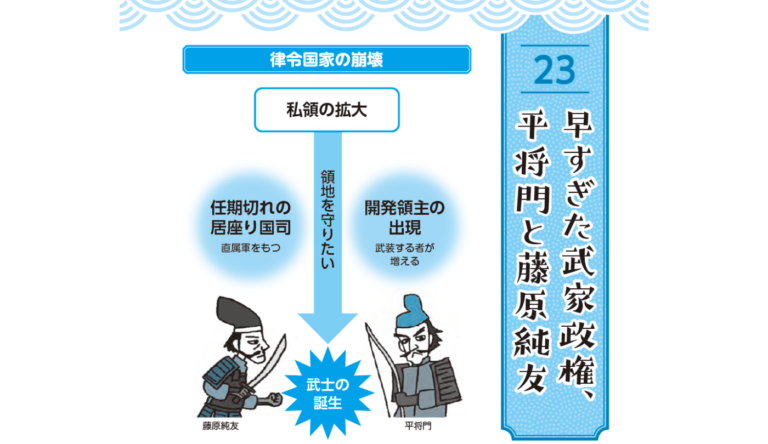

受領として地方に下った下級官人たちは、畿内はもちろん、日本各地に拡散して土着し、それぞれ武装勢力に成長します。律令政府の命令に従わず、独自の地方権力として振舞うようになります。 その最たる者が「承平(じょうへい)・天 […]

ティクターリク【古生物の話】

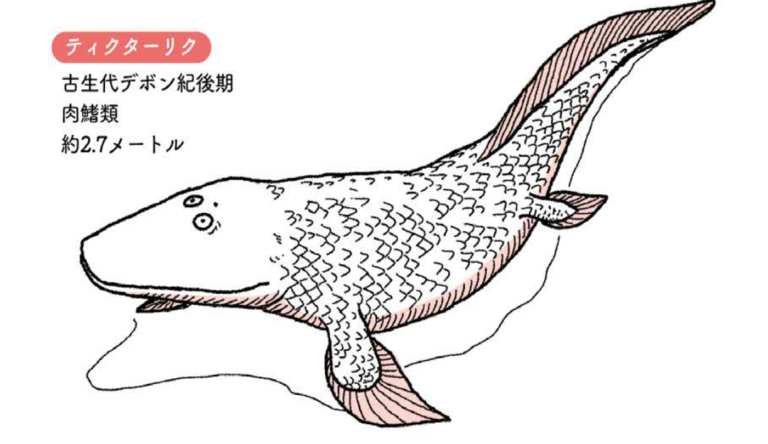

魚とサンショウウオを併せもつわたしたちの祖先 ティクターリクは、古生代のデボン紀後期に登場した肉鰭類(にくきるい)と呼ばれるグループに分類される生物です。 初期の肉鰭類はおよそ4億年前に出現したと考えられるグループです。 […]

なぜ日本人と欧米人の考え方は大きく違うのか?【社会心理学】

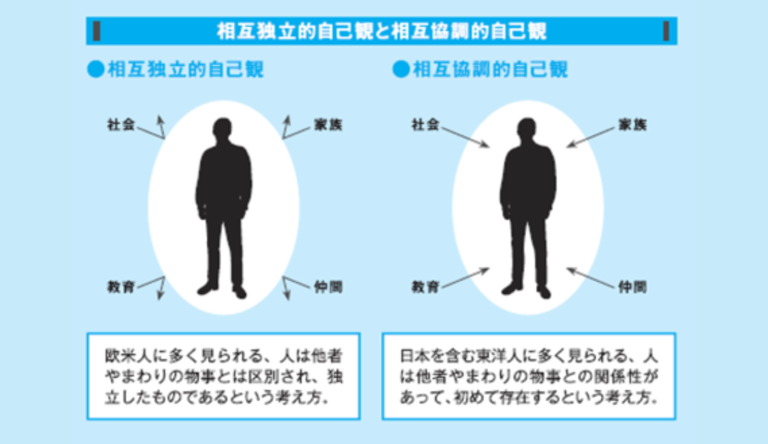

欧米と東洋では、自己観に違いがある アメリカをはじめとする欧米人と、日本を含む東アジア人では、その文化に違いがあることがわかっています。中でも顕著なのが「文化的自己観」です。 欧米に広く共有されているのは、「相互独立的自 […]

赤ちゃんが朝までぐっすり熟睡できるようになる生物学的リズムとは?【賢い子は1歳までの眠りで決まる】

眠りの基本、90分周期を身につけると熟睡できます 賢い子が育つポイント ●赤ちゃんは90分周期で眠るようになるとだんだん周期を倍にしながら長く眠るようになります ●一番目覚めがよく疲れがとれる90分周期の睡眠リズムを身に […]

藤原一族が天皇の外戚となり、摂関政治を始めるまで勢力を拡大した理由とは?【図解 日本史】

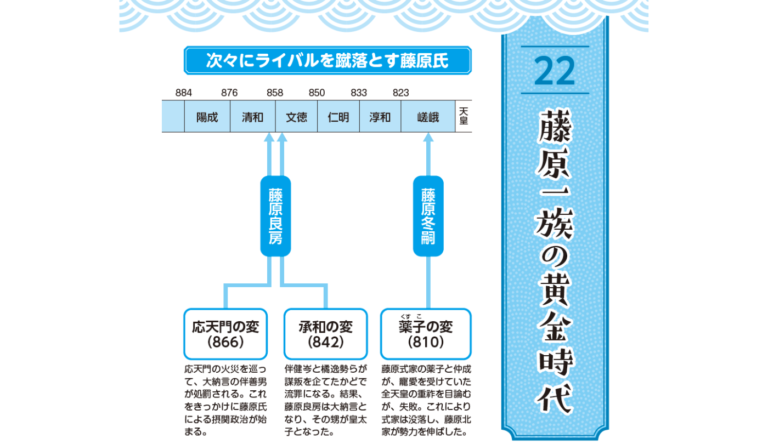

律令制度は唐の律令と同じではありません。難しすぎて現実には適用されず、現場の判断と裁量に任されました。 すると受領(ずりょう)として地方に下った下級貴族や土着の土豪、有力農民らが私的な利益追求を図るようになります。なかに […]

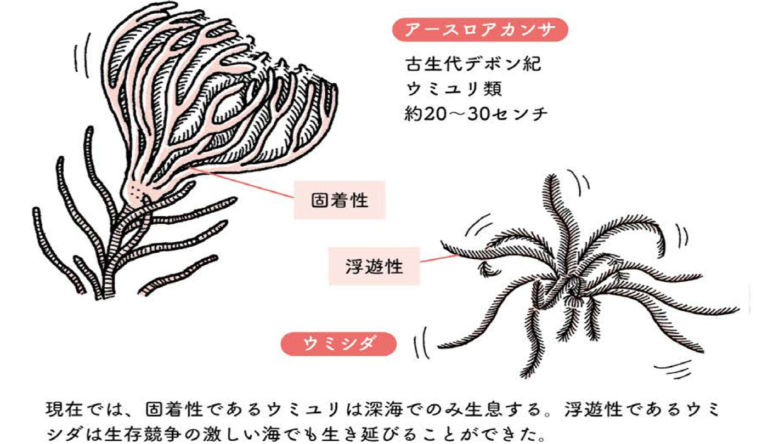

アースロアカンサ(ウミユリ)【古生物の話】

今も深海で生きている植物のような動物 ウミユリ類は、海底でゆらめくさまがまるでユリのように見えるのでこの名で呼ばれています。ヒトデ類やウニ類、ナマコ類と同じ棘皮動物です。 このグループはいずれも炭酸カルシウムの骨格をもっ […]

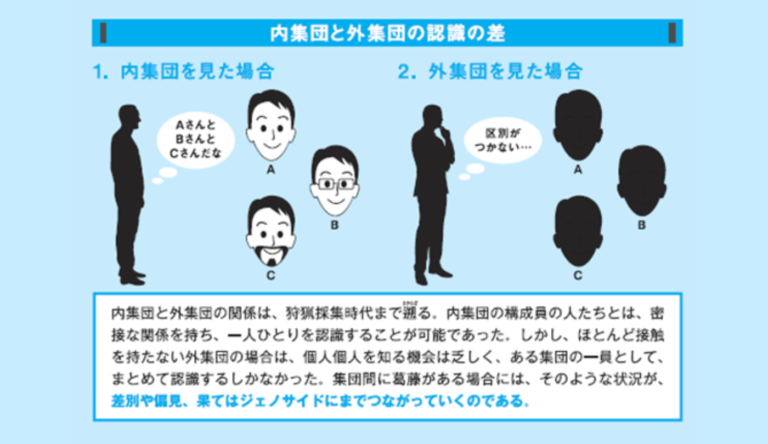

他民族や他宗教に対する差別はどのように生まれてしまうのか?【社会心理学】

外集団への認知が差別と偏見を生む ジェノサイドとは、他民族や他宗教の人を徹底的に弾圧し、最終的に集団殺戮を行う行為を言います。普通に生活していれば、あまり意識することのない現象ですが、これまでの人類の歩みの中で、多くのジ […]

赤ちゃんの寝かしつけは周りを静かにして同じ動作を繰り返す!授乳して寝かしつけることはおすすめできない理由とは?【賢い子は1歳までの眠りで決まる】

静かな環境で同じ動作を繰り返し、寝かしつけます 賢い子が育つポイント ●まずは赤ちゃんのまわりを静かにして同じ動作を繰り返し、寝かしつけてみましょう ●親が体力を使ったり、道具を使ったり、授乳して寝かしつけるのはあまりお […]

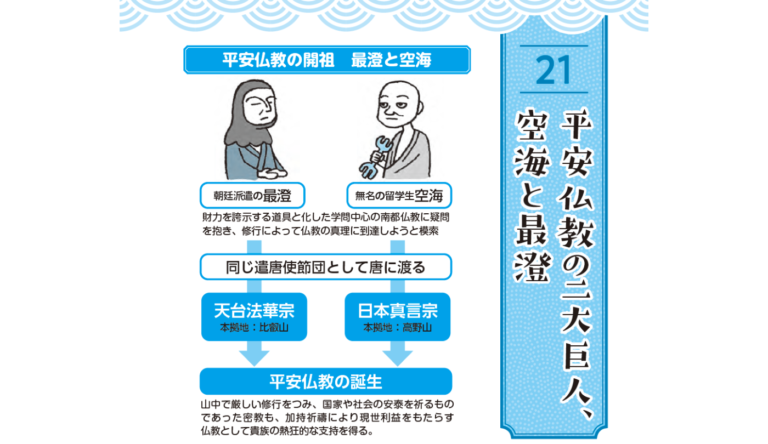

天台/真言両宗を宣伝する有力な手段となった最澄と空海が熱心に集めたモノとは?【図解 日本史】

延暦(えんりゃく)二十三年(八〇四)、桓武(かんむ)天皇は遣唐使一行に最澄と空海を加えました。唐風化を急ぐ天皇と貴族たちにとって、これが予想以上の成果を挙げることになります。 最澄はわずか八カ月しか唐に滞在しなかった […]

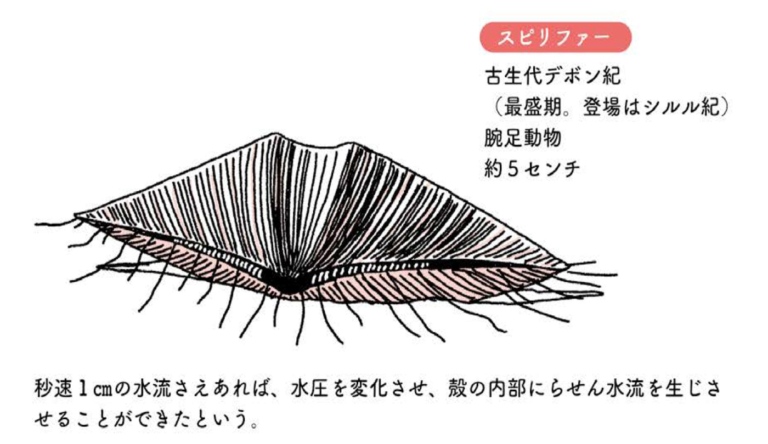

スピリファー【古生物の話】

古生代の海底にいた流体力学の天才デザイナー スピリファーは腕足動物(わんそくどうぶつ)に分類されます。登場したのは古生代シルル紀の海底ですが、もっとも繁栄したのはデボン紀(約4億1900万年前から約3億5980万年前)で […]

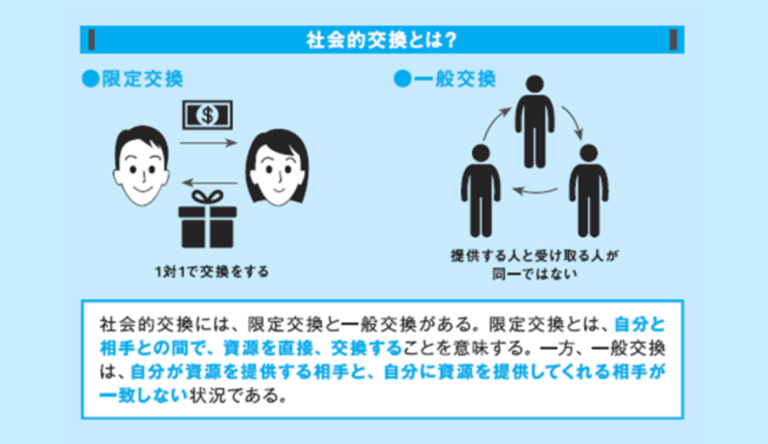

会社などで成果があった場合、どのように分配するのが公平になるのか?【社会心理学】

みんな同額が満足とは限らない 会社などのチームで働いて成果があがった時、その報酬はどのように分配されるのが、一番不公平感が無いでしょうか?アダムスの提唱した理論によると、自分の投入したコストに対して報酬が少ない時はもちろ […]

90分周期が終わる5〜10分前に赤ちゃんの寝かしつけをすべき理由とは?【賢い子は1歳までの眠りで決まる】

眠りのサインが早くても遅くても90分を目安に寝かしつけます 賢い子が育つポイント ●赤ちゃんが眠りのサインをださないときは90分周期が終わる5〜10分前に寝かしつけはじめます ●赤ちゃんがサインをだしているときはすぐに寝 […]