鉄道

個人宅に鉄道が!? 北海道にある「2つの日本一」の鉄道体験【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

2つの「日本一」の鉄道体験 日本一長い運転体験と日本一短い鉄道旅 北海道には、2つの「日本一」を体験できる鉄道施設があります。一つめは、陸別町の「ふるさと銀河線りくべつ鉄道」です。平成18年(2006)に明治43年(1 […]

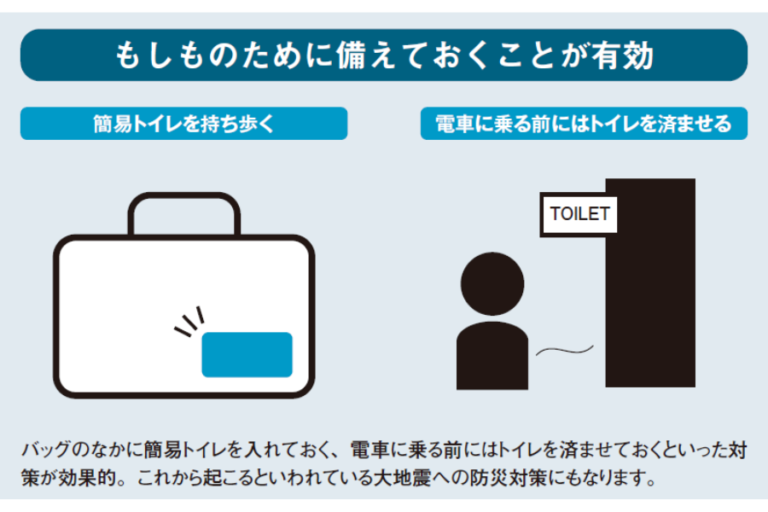

電車が10時間立ち往生…その時トイレはどうなる?運転士が密かに行う「驚きのトイレ対策」と禁忌の飲み物【図解 鉄道の話】

緊急用の簡易トイレもある 悪天候で電車から長時間降りられなかったという話をたまに聞きますが、昨今の異常気象を考えると他人事ではありません。2023(令和5年)、西日本で災害級の大雪が降った際に、JR京都線・琵琶湖線の電車 […]

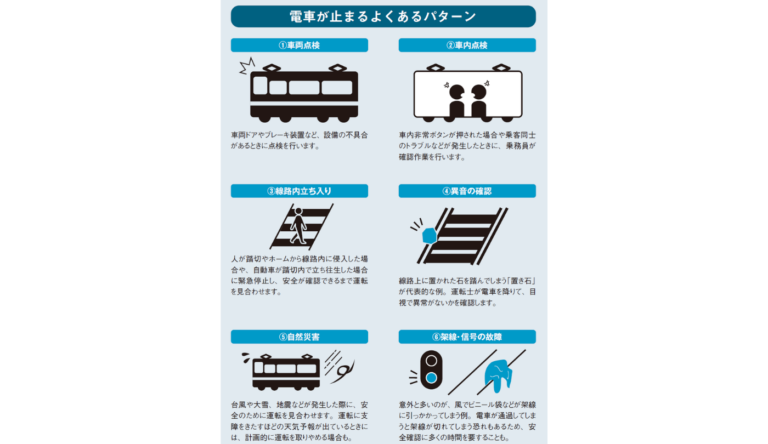

【鉄道の謎】電車が止まる理由は?「異音の確認」や「車両点検」で運転再開まで何分かかるか解説【図解 鉄道の話】

原因不明だと半日以上も止まることも 電車が長時間止まるのには、いろいろな原因があります。まず思いつくのは人身事故ではないでしょうか。また車内アナウンスでよく聞くのが「異常な音を感知」の事例。これは電車が何かを踏んだ場合が […]

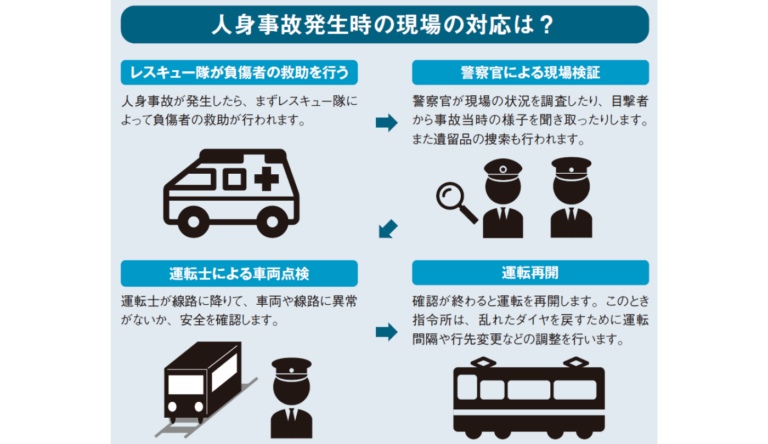

【鉄道の謎】人身事故の「運転再開」は何分後?場所と原因から予測する裏ワザ【図解 鉄道の話】

人身事故の裏側にある現場の連携 人身事故で「運転見合わせ」になった際、運転再開までそれなりに時間がかかるものですが、一体どれくらいかかるのでしょうか。総務省統計局がまとめた『日本の統計2023』によると、全国の鉄道で発生 […]

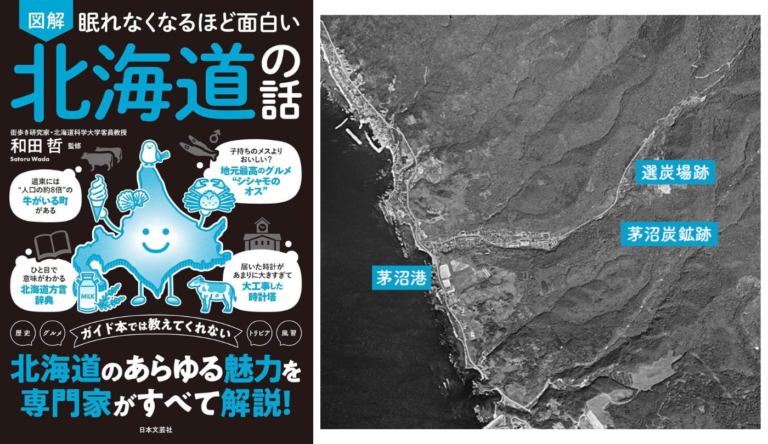

日本初の鉄道は新橋じゃなかった!? 北海道・茅沼に眠る“幻の鉄路”とは【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

日本で最初の鉄道が敷設されたのは北海道だった? 幕府が建設を計画した炭坑軌道 日本の鉄道の始まりは、明治5年(1872)9月12日、新橋 – 横浜 間とされています。しかし、北海道ではこの「日本初」の開通以前 […]

赤字路線は廃止される?考えていくべき公共交通機関としての役割とは【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

時代に即した地方交通の形を模索 これまでに多くのローカル線が廃線になりました。その要因が、利用者の減少に伴う採算性の悪化です。 地方のローカル線では、人口減少とモータリゼーションが原因で、利用者は年々減り続けています。1 […]

環境面で再評価されている路面電車の新しい形【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

路面電車ならではの利点を生かす 路面電車は道路を走る小型の電車で、主に短距離の移動に使われます。最大の特徴は道路に敷設された軌道を走ること。日本最初の路面電車は1895(明治28)年の京都電気鉄道で、これは日本最初の営業 […]

時代の変化で生じている今、鉄道が抱える諸問題とは【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

利用の分散がカギ 公共交通機関の代表ともいえる鉄道ですが、いくつか問題も抱えています。それは利用者が減少しているということです。 現代の移動手段には、徒歩、自転車、バイク、自家用車、バス、鉄道、飛行機とさまざまな選択肢が […]

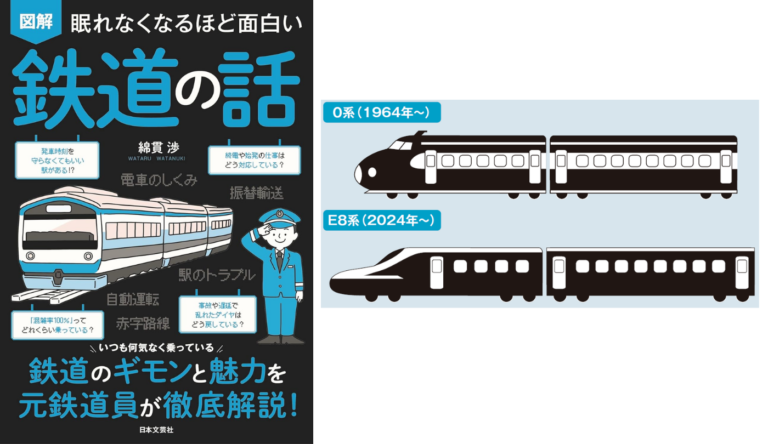

新幹線の導入にはどんな背景があった?【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

世界最速を実現した「ひかり」 アジアで初となる東京オリンピックが開催された1964(昭和39年)、東京-大阪間を結ぶ「新幹線」が開通。新しく登場した新幹線は時速200㎞を超えるスピードを出すことに成功しました。「ひかり」 […]

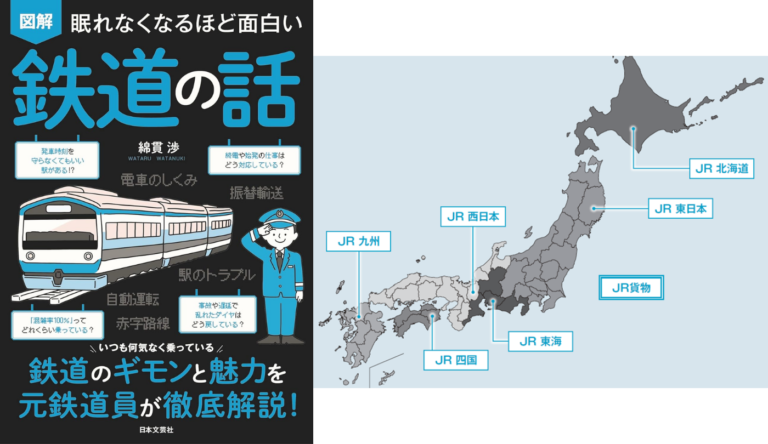

国鉄はなぜJRになったのか?37兆円赤字からの大改革ストーリー【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

国鉄からJR への民営化で変わったこと 民営化により体質を改善 1987(昭和62)年、国鉄(日本国有鉄道)が民間会社JRとして新しい歴史を歩みはじめました。従来の全国統一組織から、北海道・東日本・東海・西日本・四国・九 […]

海外を驚かせた日本の鉄道技術とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

海外を驚かせた日本の鉄道技術 海外の技術を応用・発展 第2次世界大戦後、停滞していた日本の電車技術が返り咲くきっかけになったのが、1950(昭和25)年に国鉄が中距離普通列車として運行を開始した「湘南電車」です。その10 […]

なぜ日本は電車を国産化したのか?地下鉄開業と沿線開発ブームの裏側【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

鉄道の電化が国策となり、自国で開発するようになった エネルギー政策の一環で電化が進展 明治後期にはじまった電車の歴史が、いよいよ成長期を迎えて発展したのが大正から昭和初期にかけての時期です。 1919(大正8)年、政府は […]