人の善は限界がある――親鸞が説いた「本当の慈悲」とは【眠れなくなるほど面白い 図解 歎異抄】

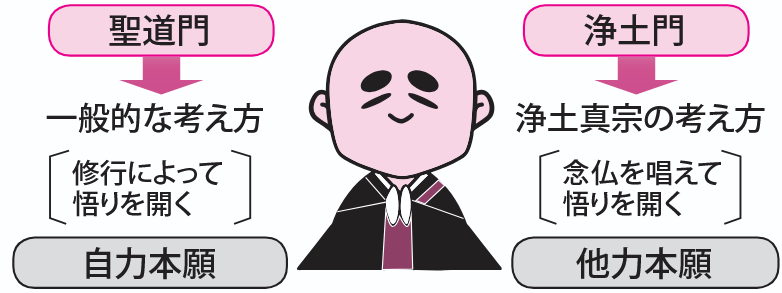

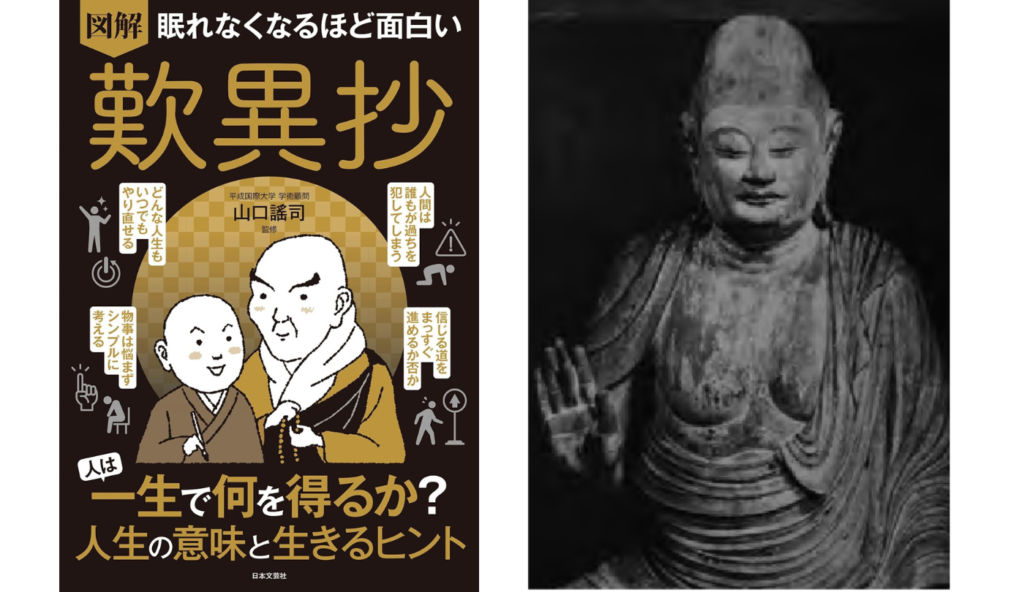

自力(聖道)と他力(浄土)の大きな違い

四条には「慈悲(苦しみを取り除く)」について、聖道門(一般的な考え方)と浄土門(浄土真宗の考え方)の違いについて書かれています。「聖道門の慈悲」とは、修行によって悟りを開き、すべてのものを憐れみ、いとおしみ、慈しむことですが、思い通りに人を助けるのは難しいと言っています。

困っている人を助けたり、病気の人を看病したりすることが挙げられます。たとえば、困窮している友人を金銭的に助けたとしましょう。しかし永久的に友人を金銭的に援助し続けることはできません。

ボランティア活動でも同じようなことが言えるのではないでしょうか。被災地に出向きボランティア活動をしても、こちらも永久的に被災地に残り、活動を続けることは難しいです。つまり人の善には限界があり、思うように人々を救うことは難しいと説いています。ここで注意してもらいたいのは、「人助け=善」が悪いと言っているわけではありません。

「善には限界がある」ということを言っているのです。

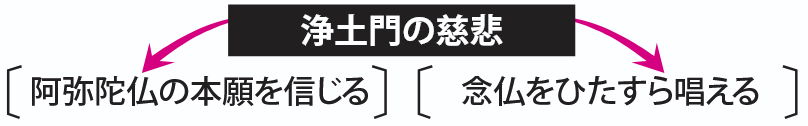

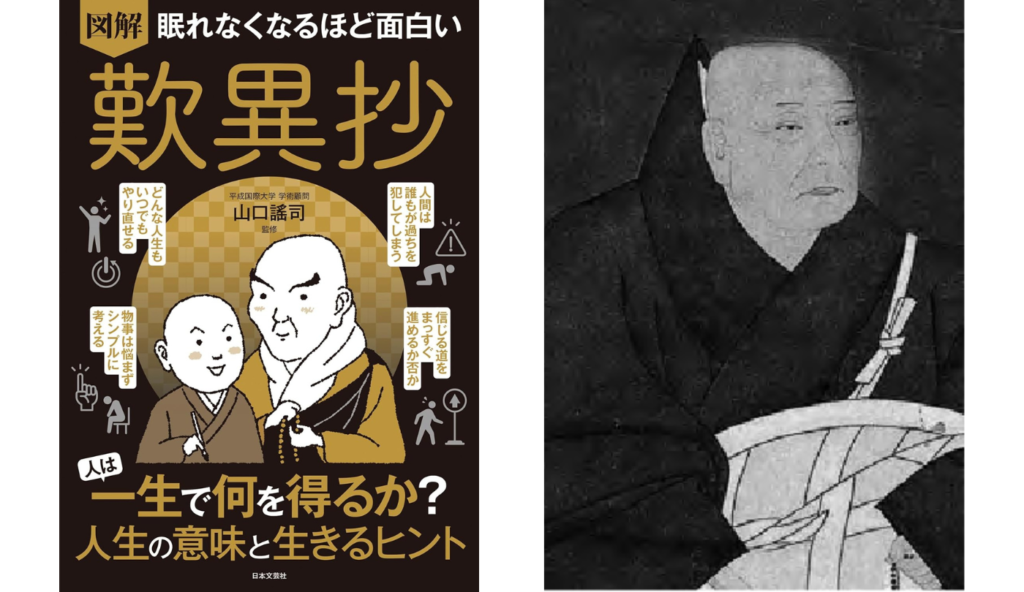

「浄土門の慈悲」とは、阿弥陀仏の本願を信じ、「念仏を唱えることで救われる」という浄土真宗の教

えのことです。まず自身が念仏を唱えて阿弥陀仏の救いを受け、速やかに仏となって、すべての人々

を思うがままに救済することです。まず自分が救われることによって、真の慈悲を実現できると考

えています。

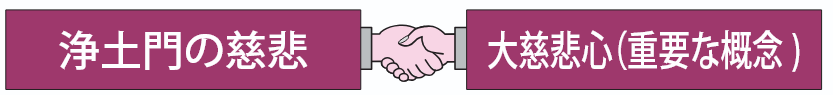

親鸞は「聖道門の慈悲」は完全なものではなく、「浄土門の慈悲」こそが「大慈悲心(重要な概念)」であると説いています。

自分が念仏を唱え救われることによって、真の慈悲を実現することが可能となる!

自分がまず救われることによって「真の慈悲」が実現できると考えています。

ワンポイント!

自力で修行をして悟りを開いていくことを「聖道門」と言います。反対に浄土宗では、常に浄土が約束されている他力の道を「浄土門」と言います。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 歎異抄』監修:山口謠司

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 歎異抄』

監修:山口謠司

「善人なおもって往生を遂ぐ。いわんや悪人をや」――親鸞の死後に弟子の唯円が師の言葉をまとめた「歎異抄」。

仏教書の中でも、現代に必要とされる「安心」と「他力本願」の奥義がわりやすく、生きる力や癒やしにつながると根強い人気があります。700年以上前に親鸞が説いた、この今を生き抜くための名言には、「生きることはどういうことなのか」「信じた道をつき進めるか」「悪人こそが救われる」などという内容の言葉が書き起こされていますが、それは逆説的な意味合いを込めた、「明日を生きる力がわいてくる珠玉の名言」なのです。

日常生活に大いに役立つ歎異抄の世界。語り継がれる親鸞聖人の言葉は、現代社会に大きな影響を与えているといってもいいでしょう。

本書は歎異抄の世界をひもとき、親鸞聖人の考え方をどのように応用すれば、厳しい現代社会を生き抜くことができるかを、図やイラストをふんだんに使い、わかりやすく解説した一冊です。

この記事のCategory

オススメ記事

歎異抄では悪人だからこそ往生できるのは何故か【眠れなくなるほど面白い 図解 歎異抄】

悪人こそ救われる!? 親鸞が説いた“逆説の仏教”とは【眠れなくなるほど面白い 図解 歎異抄】

心に寄り添う仏のことば「念仏」とは何なのか?【眠れなくなるほど面白い 図解 歎異抄】

なぜ『歎異抄』は書かれたのか? 親鸞が残したかった教えとは【眠れなくなるほど面白い 図解 歎異抄】

『歎異抄』のタイトルに込められた意味とは? 3文字の漢字を読み解く【眠れなくなるほど面白い 図解 歎異抄】

アインシュタインも注目してた?『歎異抄』が科学者に読まれる理由とは【眠れなくなるほど面白い 図解 歎異抄】

“がんばらなくても大丈夫” 歎異抄が多くの人たちから支持され続ける理由【眠れなくなるほど面白い 図解 歎異抄】

「だまされて地獄でもいい」親鸞がそこまで信じた教えとは?【眠れなくなるほど面白い 図解 歎異抄】

求人情報

金属加工オペレーター5年以上/日勤/土日祝休/能力給有

株式会社古谷鉄工所

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給30万円~43万円スポンサー:求人ボックス

理学療法士/訪問リハビリテーション

訪問看護ステーション リカバリー 中野事務所

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給29万4,560円~32万円スポンサー:求人ボックス

各種インフラ整備工事、土木施工管理/資格必須/定年65才/経験年数10年から/40代・50代活躍中/施工管理技士3,700名以上の採用実績!

株式会社松村組

勤務地:大阪府雇用形態:契約社員給与:年収450万円~765万円スポンサー:求人ボックス

家事代行スタッフ

株式会社チームアップ

勤務地:東京都雇用形態:アルバイト・パート給与:時給1,500円~スポンサー:求人ボックス

現場作業スタッフ

佐々木工務株式会社

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:日給1万3,000円~1万7,000円スポンサー:求人ボックス

施工管理

株式会社イチグミ

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:年収420万円~600万円スポンサー:求人ボックス