イライラや不安は“気の乱れ”? 東洋医学で考える不調と季節の関係とは【その、しんどさは「季節ブルー」】

心と体の不調は五臓六腑や気の乱れから起こると考える

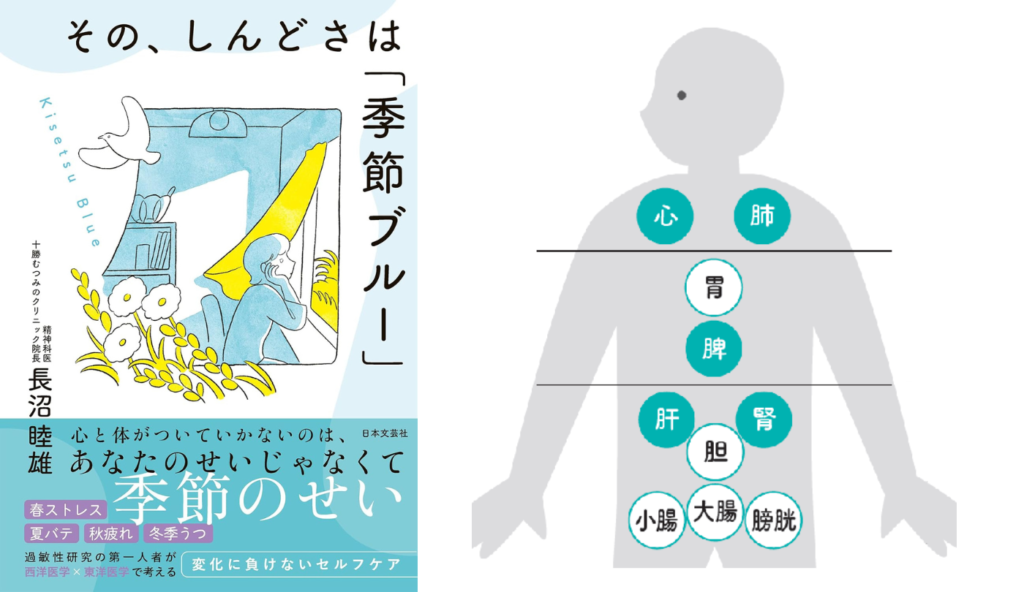

東洋医学では心と体は一体(心身一如(しんしんいちにょ))であり、心の状態は体に、体の状態は心に影響を与えます。心と体の不調は五臓六腑のバランスの乱れ、「気・血・水・精」といった基本物質の過不足・滞りと深く関わっていると考えます。

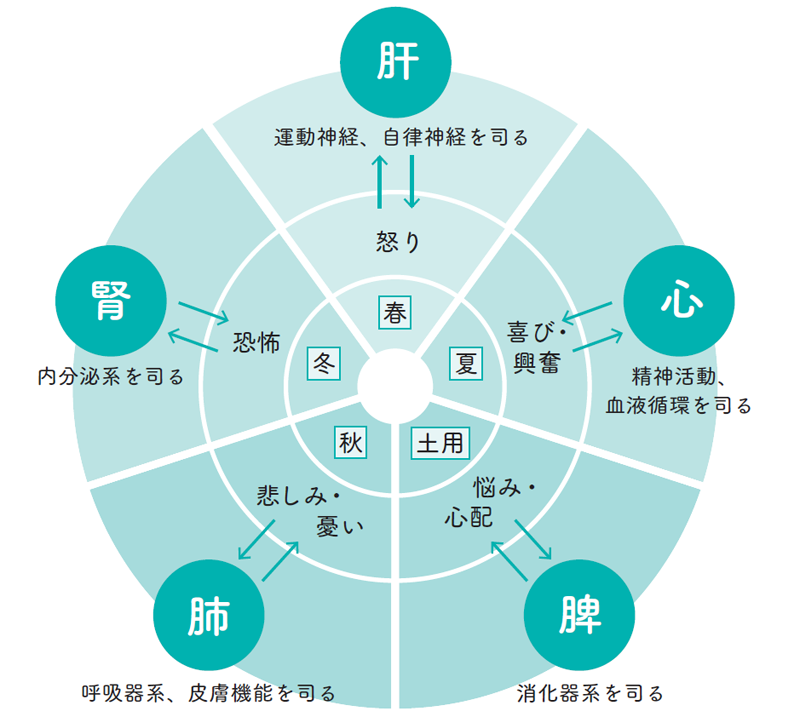

五臓はそれぞれ感情とも結びついており、たとえば「怒り」は「肝」、「喜び」は「心」、「思い悩む」ことは「脾」、「悲しみ」は「肺」、「恐れ」は「腎」と関連します。

これらの感情が過度になったり、長く続いたりすると、病気の原因となる「邪気」へと変化します。

この内なる邪気が、対応する五臓の機能を乱し、ひいては全身のバランスを崩すのです。たとえば、過度な怒りは邪気となって肝を損ない、頭痛やめまい、イライラなどを引き起こします(下図参照)。

ある感情が過度になると、体の「内」から悪影響を与える邪気となります。一方、自然現象など「外」から影響を与える邪気もあります。

※土用は夏の終りなどの季節の移行期を指しますが、本書では梅雨時も含めています。

また、生命エネルギーである「気」の流れがスムーズでなくなると、さまざまな不調を招きます。

気の流れの停滞を「気滞」と呼びますが、精神的なストレスや不規則な生活、季節の変化などが原因で起こります。気滞の状態になると、イライラしたり、気分が落ち込んだり、ため息が出やすくなったり、胸やお腹が張って苦しくなったりします。ある特定の部位に気が滞ることで、痛みが生じることもあります。

「気うつ」という考え方もあります。主に「肝」の気の流れが悪くなり、精神的に抑うつ感や不安感が強まった状態を指します。春先などに肝の気が伸びやかにめぐらないと、この状態になりやすいとされています。

さらに、気が不足した状態を「気虚」と言い、全身のエネルギーが低下するため、疲れやすい、だるい、声に力がない、かぜをひきやすいといった症状が現れます。 気虚になると、「血」や「水」をめぐらせる力も弱まるため、血行不良やむくみなども起こります。

なお、「気血水」の病態においては、不足や滞りが基本で、過剰は問題にしません。なぜなら、滞った結果、「不安なものがたまった状態=病的な邪気に変化してしまった状態」と考えるからです。量ではなく、質の変化として捉えるのです。

このように、五臓六腑の機能低下、気の滞りや不足は、精神的な不調(気分の落ち込み、イライラ、不安など)と身体的な不調(だるさ、痛み、消化不良、不眠など)の両面となって現れるのです。

季節の変わり目に感じる不調も、これらのバランス(調和)の乱れが背景にあると考えられます。

■気滞(気の滞り)→イライラ、 気分の落ち込みなど

■気虚(気の不足)→疲れやすい、だるいなど

■気うつ(気の流れが悪くなる)→うつ感、不安になるなど

【出典】『その、しんどさは「季節ブルー」』著:長沼睦雄

【書誌情報】

『その、しんどさは「季節ブルー」』

著:長沼睦雄

「春先はいつもイライラして、眠れない」

「雨が降る前は、決まって頭が痛い」

「秋になると、理由もなく気分が落ち込む」

「寒い冬はずっと気分が鬱々としてしまう…」

毎年やってくる季節の変わり目の不調。

それは、あなたの「気のせい」でも「怠け」でもありません。

実は近年、こうした「季節ブルー」を感じる方がとても多くみられます。

西洋医学では「自律神経の乱れ」や「ホルモンバランスの変化」と説明されるそれらの不調は、二千年以上前の東洋医学の聖典『黄帝内経』によれば、自然界のエネルギー(気)と私たちの体が共鳴し合うことで生じる、ごく自然な反応です。

だから、心と体がしんどくなっても、決して自分を責めないでください。

本書は、過敏性研究の第一人者である著者が、西洋医学の豊富な知識で不調の「正体」を解き明かしながら、東洋医学の知恵を用いて、あなたに寄り添う1冊です。

最新の医学的知見と、古代からの壮大な知恵を組み合わせ、「なぜ季節の変わり目に、あなたの心と体はゆらぐのか?」その根本原因を解き明かし、気圧、気温、湿度、日照時間といった自然のリズムと上手に付き合い、自分自身を優しくいたわるための具体的な「養生法」を提案します。

私たちが本来持っている自然治癒力を引き出し、根本からゆらぎにくい心と体質へと整えていきましょう。

ページをめくるごとに、自分の不調の正体がわかり、心がふっと軽くなるはずです。

もう、季節の変化に振り回されない。

これは、変化の多い時代を生きるあなたのための、一生もののお守りとなる一冊です。

この記事のCategory

オススメ記事

西洋医学だけでは解けない身体の不調、東洋医学で考える健康のバランス【その、しんどさは「季節ブルー」】

自律神経やホルモン、免疫の調整が乱れやすい人にみられる共通した特徴とは!?【その、しんどさは「季節ブルー」】

自分を責めないで。季節の変化に敏感なあなたが持つ“繊細力”という才能【その、しんどさは「季節ブルー」】

検査では“異常なし”でもつらい不調…東洋医学が見抜く「季節ブルー」の正体とは【その、しんどさは「季節ブルー」】

未病の段階でケアしたい「季節性感情障害」が及ぼす日常生活の影響とは【その、しんどさは「季節ブルー」】

なぜ季節の変わり目で心と体がしんどくなるのか?【その、しんどさは「季節ブルー」】

「季節ブルー」はなぜ起きる? 自律神経・ホルモン・免疫が乱れる仕組みとは【その、しんどさは「季節ブルー」】

だるさ・イライラ・頭痛…心と体に現れる「季節ブルー」のサインとは?【その、しんどさは「季節ブルー」】

求人情報

システム設計、開発、テストなどの一連作業

エスシーピー株式会社

勤務地:東京都雇用形態:派遣社員給与:時給2,800円~3,500円スポンサー:求人ボックス

金属製品のプレス加工

大陽ステンレススプリング株式会社

勤務地:東京都雇用形態:契約社員給与:月給20万800円~スポンサー:求人ボックス

産直の東都生協配送ドライバー/1.5t車

東都生活協同組合

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給24万500円~スポンサー:求人ボックス

家電量販店でのスマホアドバイザー募集

株式会社オールキャスティング

勤務地:福岡県 福岡市雇用形態:契約社員給与:時給1,600円スポンサー:求人ボックス

一般事務

株式会社ステップ・スリー

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給23万5,000円~スポンサー:求人ボックス

施工管理

株式会社イチグミ

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:年収420万円~600万円スポンサー:求人ボックス