スタミナ・運気アゲアゲ土用の丑の日【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

7月20日頃|スタミナ・運気アゲアゲ土用の丑の日

「う」のつく食べ物ウナギが最強!?運気も元気も一気上げ!

現在、「土用」といえば夏の風物詩のようにとらえられがちですが、土用は立春、立夏、立秋、立冬の前の18日間を指し、立秋前がいわゆる「夏の土用」です。

この時期は夏の盛りであり、夏バテする人も多くいました。それを避けるために「土用の丑の日に、「う」の字のつくものを食べれば暑気あたりしない」という伝承が生まれ、食べられたのが梅干やウリ、うどん、そしてウナギです。ちなみに十二支で表した「丑の日」は土用の期間中に2回訪れる年もあり、この場合は1回目を「一の」、2回目を「二の丑」と呼びます。

ウナギは高たんぱくでビタミンも豊富。夏バテ防止には最適な食材で、奈良時代の和歌集『万葉集』にも夏痩せにウナギをすすめる歌が載っています。ただ、天然ウナギの旬は10月から12月頃。しかも濃厚に味付けされたウナギを暑いさなかに好んで食べる人は少なく、ウナギ屋は困っていました。その悩みを解決したのが江戸時代中期の蘭学者・平賀源内です。源内が「本日、土用丑の日」と書いてウナギ屋の店先に貼り出したところ、大変な評判になったとの説があります。

ほかにも、土用の丑の日には「丑湯」という薬草を入れた風呂に入ったり、海水浴に出かけたりする風習が見られます。また、この日にアジサイの花を軒下に吊るしておくと、金運が上がるという言い伝えも残されています。

豆知識

関東と関西とではウナギのさばき方が違います。俗にいう「関東の背開き、関西の腹開き」で、「江戸の背開き」「京阪の腹開き」ともいいます。関東はウナギを背から開いて串に刺して皮から焼き、白焼きにしたあと蒸して再びたれをつけて焼きます。関西では腹側から開き、たれをつけて蒸さずに串焼きにします。

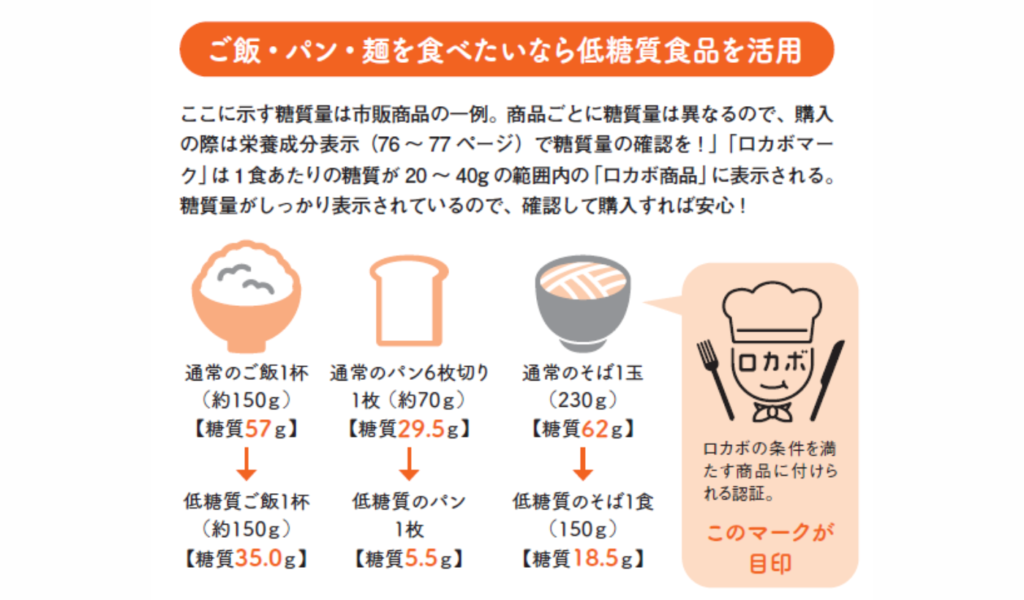

土用の丑の日と「う」のつく食べ物

土用の丑といえばウナギが定番ですが、それにひと役買ったのが江戸の蘭学者・平賀源内。しかし実は、よいといわれる「う」のつく食べ物はほかにもあります。

ウナギ

ビタミンA・Eのほか、脂質やタンパク質を多く含み、夏バテ予防に最適なウナギ。胃もたれや夏風邪にもよいとされます。

平賀源内のアイディア!

静電気の発生装置・エレキテルの発明で知られる平賀源内。彼は日本初のコピーライターでもあったのです!

「う」のつく食べ物

土用の丑の日食べるとよい「う」のつく食べ物。ウナギのほかにもよいとされるものがあります。

うり

カリウムが豊富で水分を体外に排出する働きがあります。利尿作用でむくみを解消し、体の余分な熱を冷ますといわれます。

うどん

麺類の中でも特に消化のいいうどんは疲れた体や脳に素早くエネルギーを補給。食欲がなくても食べやすい。

梅干

有機酸が疲労回復や肩こりにも効果が。菌の増殖を抑え、腸内環境の改善も。食中毒予防にも効果

があります。

運気UP!!

- ウナギでスタミナアップ!

- 「う」のつく食べ物で運気アップ!

- 薬湯、入浴剤などの「丑湯」でパワーアップ!

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり』監修:千葉 公慈

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり』

監修:千葉 公慈

「運気を上げる」をキーワードに、「春」「夏」「秋」「冬」の1年を通して行われる暮らしの中のしきたりと、成長や長寿などを祝う「通過儀礼」のしきたり、結婚や葬式などにまつわる「冠婚葬祭」のしきたりを解説していきます。

また、しきたりの「そもそも」と、古来より受け継がれてきたしきたりの変化、地域による違いの理由、慶事と弔事のしきたりに分け、「しきたり七不思議」的な視点でしきたりへの読者の興味を喚起します。日本のしきたりを図解でわかりやすく紹介。

この記事のCategory

オススメ記事

山の霊験にあやかる山開き【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

愛の伝説でラブ運アップ!? “七夕”【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

神が依る桜で運気アップ!お花見【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

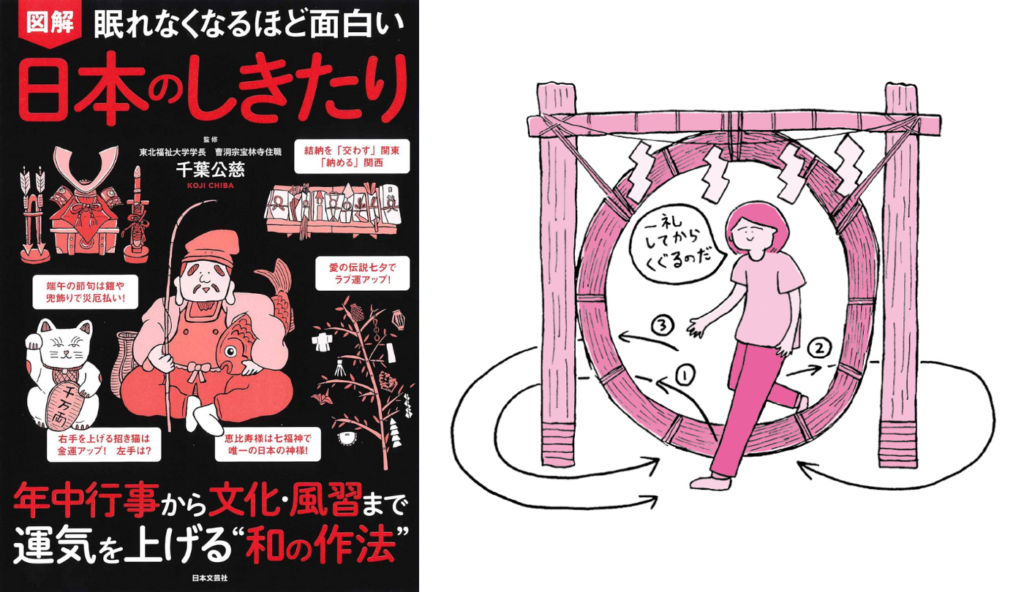

半年分の災厄を祓う夏越の祓【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

スクワットの効果が出るのはいつから?最短で痩せる回数と期間を解説

ニラに激似のヤバい葉っぱ[スイセンの毒]【眠れなくなるほど面白い 図解 毒の話】

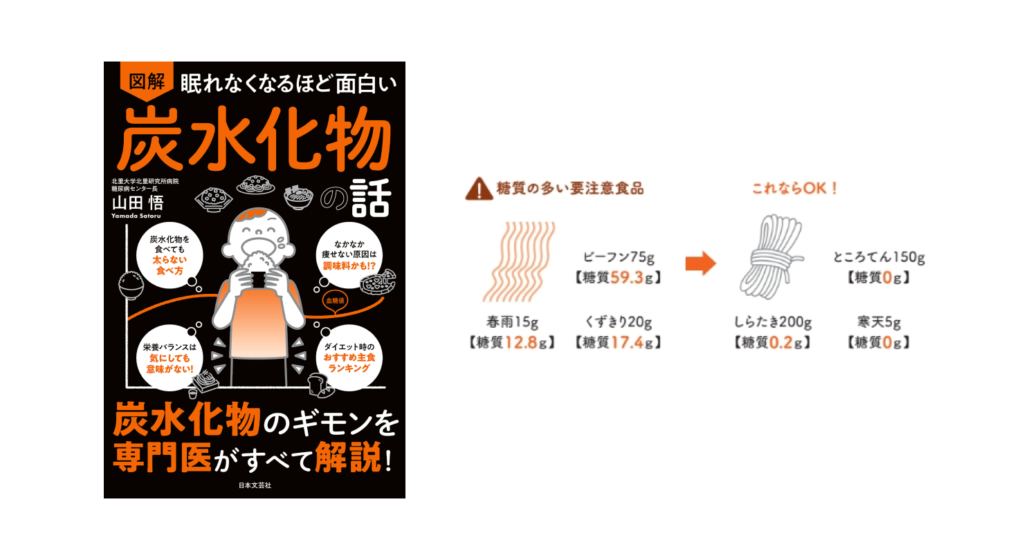

一見ヘルシーに見えるけど、実は高カロリーな食材とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 炭水化物の話】