「電車」以外にも聞く「列車」などの呼び方の使い分けは?【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

電気を使わないと電車と呼ばない?

一般的にはレールの上を走行する乗り物は「電車」と呼ぶことが定着しています。日常生活で名称を細かく使い分ける必要はありませんが、ここではぜひ知っておきたい正式な区分を紹介します。

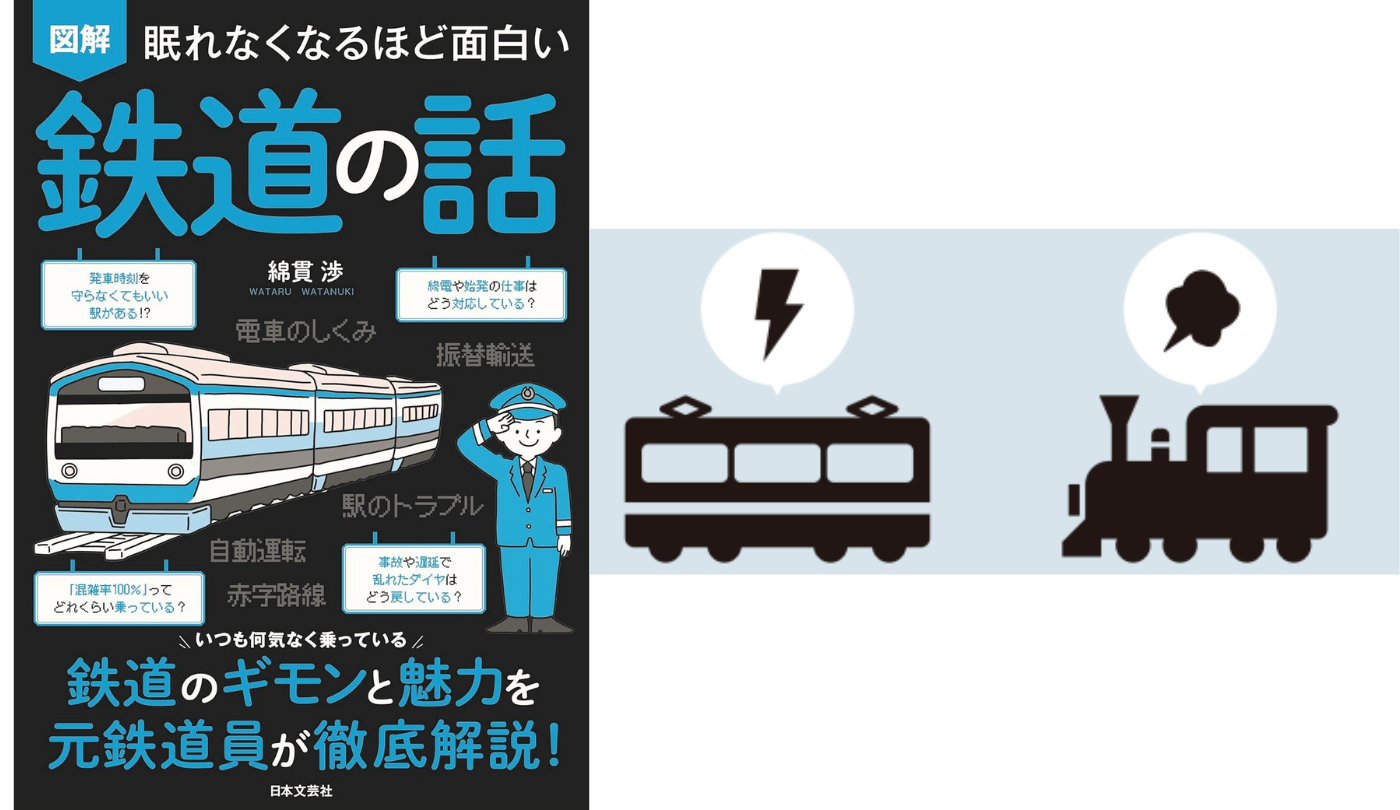

鉄道車両を指す用語として、最もなじみがあるのは「電車」ですが、このとき用いられる電車を端的に定義すると、電気の力を使って走るものをいいます。

一方、内燃機関などの動力源を車両に搭載し走るものを「気動車」といいます。気動車の代表的な例はディーゼルカー。これは軽油を燃料にして、ディーゼルエンジンを駆動させて走鉄道のことです。現在では見ることができませんが、過去にはガソリンを動力としたガソリンカーというものも存在し、こちらも気動車に分類されます。

一般的に気動車は「気動車」ではなく、「列車」と呼ばれますが、見た目での電車との違いは架線の有無くらいなので、ひとくくりに「電車」と呼ばれるケースも多いです。

つまり、人やモノを運んで線路を走る車両を指すのが「列車」で、電車も気動車も列車に含まれるというわけです。厳密にはそれぞれの用語がきっちりと定義されていますが、使いこなすのは容易ではありません。

動力や役割の違いで呼び分けられる

- 電車=電気が動力で自走できる

- 機関車=他車を牽引するための車両

動力がない車両は客車と呼びます。電車とは、電気で動く客車、電動客車の略です。

列車は線路を走る鉄道車両の総称

列車は人やモノを運んで線路を走れる状態にある車両の総称です。電車、気動車に限らず、近年では蓄電池電車、燃料電池ハイブリッド電車などさまざまな形式の車両が登場しています。何と呼べばいいか迷った場合は、列車といえば良いでしょう。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話 』著:綿貫 渉

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話』

著:綿貫 渉

交通系YouTuber綿貫渉×『眠れなくなるほど面白い』シリーズ

累計300万部突破の大人気シリーズ最新作に「鉄道の話」が誕生!

通勤・通学、旅行・おでかけ…私たちは普段何気なく電車や駅を利用していますが、なぜ安全に時間通りに運行できるのか、遅延や事故・トラブルの際はどう対処しているのか、意外と知らないことも多い鉄道の話。

本書では、今さら聞けない基本的なしくみから、知るほど面白い鉄道の歴史まで、図解やイラスト付きでわかりやすく解説します。

さらに「電車が止まってしまったけど運転再開までどのくらいかかるのか……」「SNS動画で駅構内や車内のトラブルを見るけど、もし自分が居合わせたら…」このような日常で起こるかもしれないちょっとしたギモンや不安に関連した役立つ知識も紹介し、読んで面白いだけではない、日常に関わる内容となっています。

今まで知らなかった鉄道の世界を覗くことで、元々鉄道が好きな方はもちろん、そうでなかった方も、鉄道や交通に興味を持つきっかけとなる一冊です!

この記事のCategory

オススメ記事

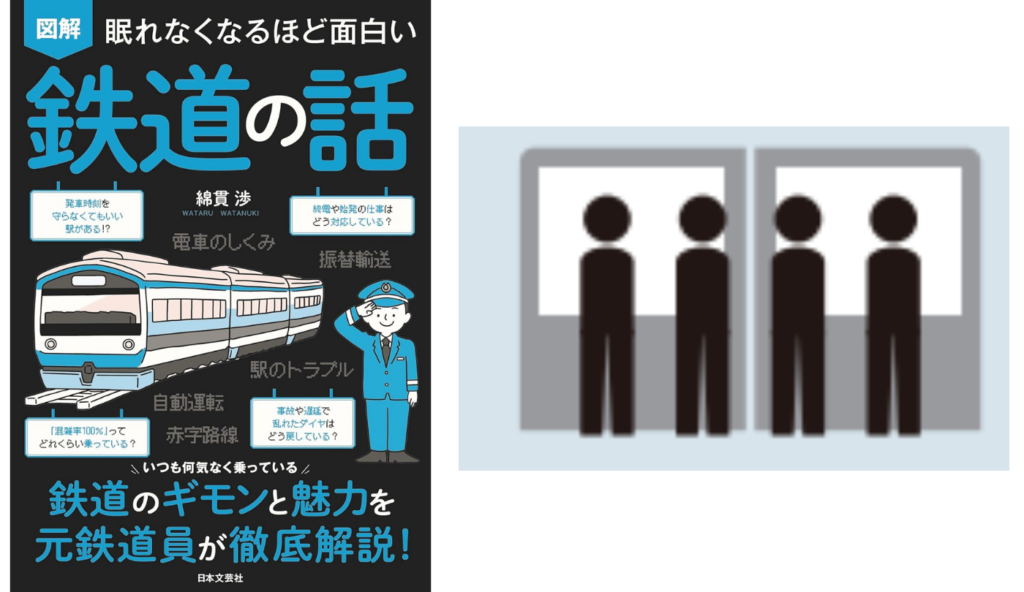

電車のドアの大きさと数が輸送力に与える影響とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

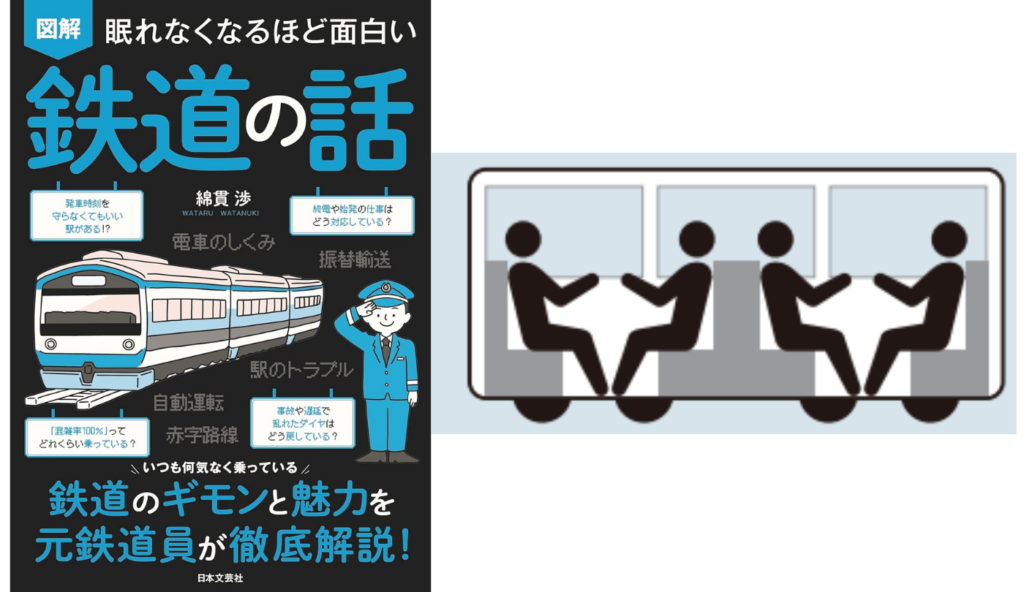

電車の座席はなぜ違う?ロングシートとクロスシートのメリット・デメリットを解説【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

鉄道でも進んでいる自動運転化【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

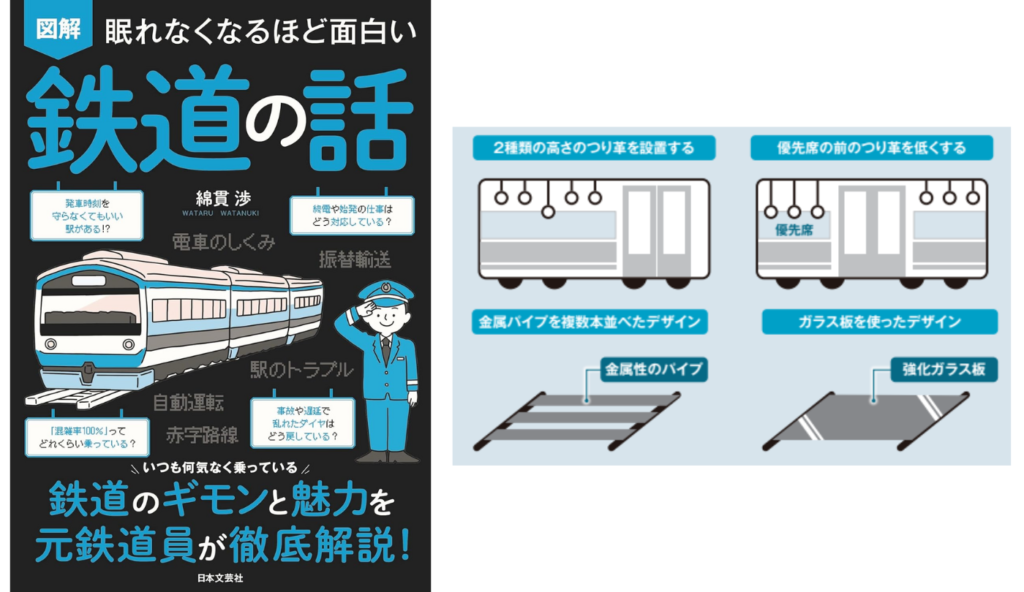

【進化する電車のつり革と荷物棚】快適な乗車のための工夫とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

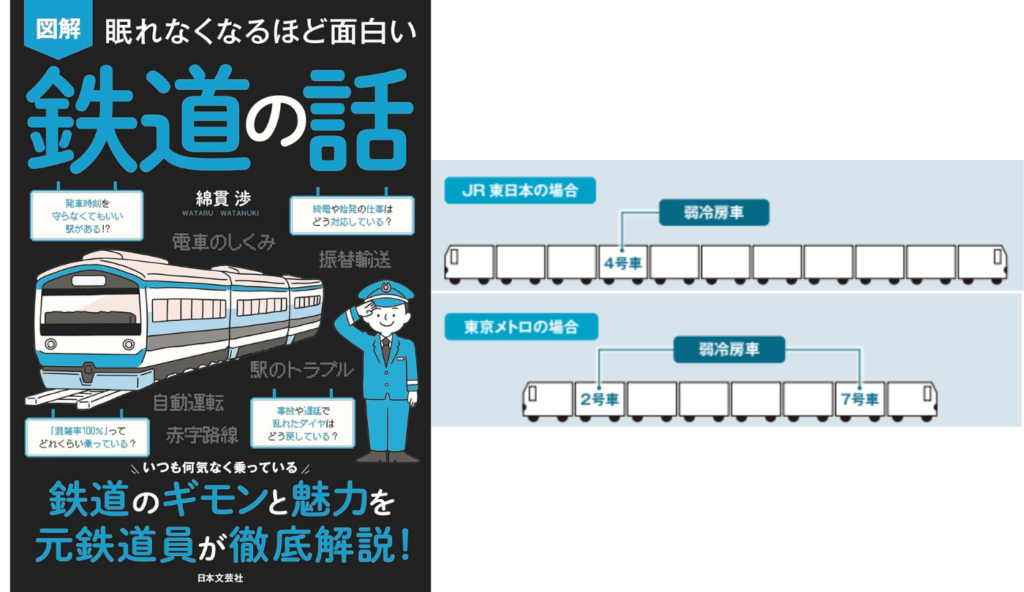

【電車の空調設備の進化】冷房・暖房・弱冷房車の仕組みとは?【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

ハンドルのない電車がカーブできる秘密は車輪の形にあり?【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

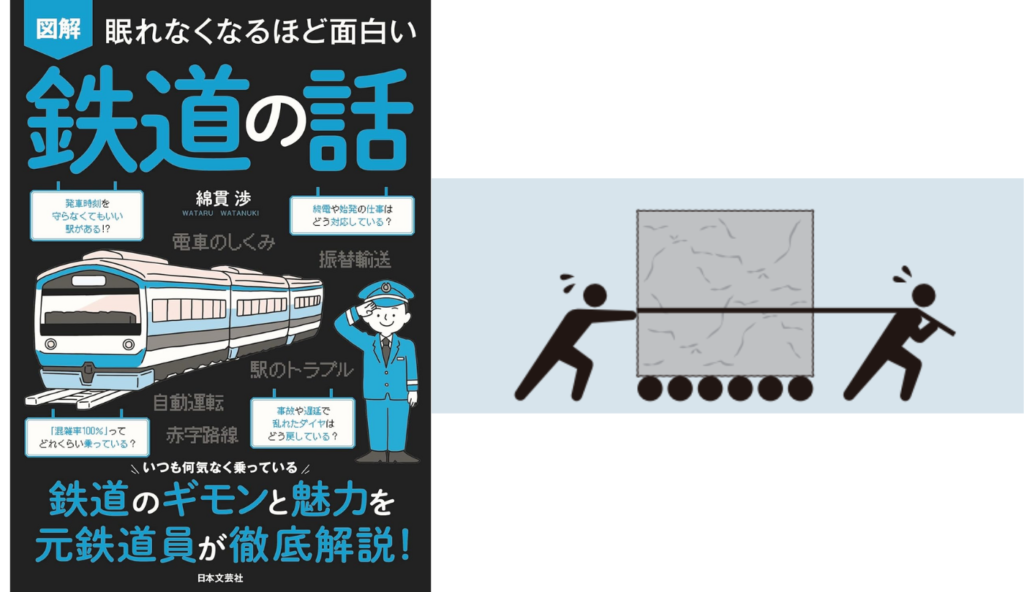

なぜ鉄道がつくられるようになったのか【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】