時代の変化で生じている今、鉄道が抱える諸問題とは【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

利用の分散がカギ

公共交通機関の代表ともいえる鉄道ですが、いくつか問題も抱えています。それは利用者が減少しているということです。

現代の移動手段には、徒歩、自転車、バイク、自家用車、バス、鉄道、飛行機とさまざまな選択肢があります。

そんななかで、特に通勤や買い物の足として利用されてきた鉄道の利用者が減っているのは、少子化による人口の減少とモータリゼーションが原因です。また、近年になりリモートワークが進んだ影響も少なからずあるようです。

いずれにしろ、利用者がこのまま減少すれば経営は厳しくなるでしょう。しかし、鉄道は公共財としての役割があるため、ビジネスの視点だけでは語れません。

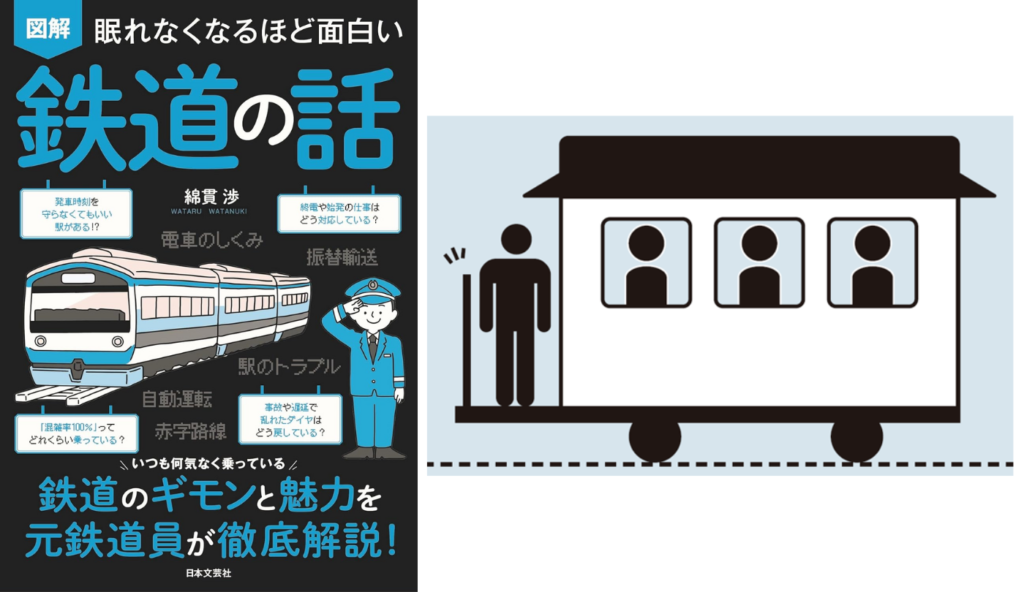

さらに、単に利用者数が増えればいいとも限りません。公共交通機関は最も需要があるときに合わせて、設備を整えています。鉄道もラッシュ時の利用者数に合わせて多くの車両が用意されていますが、利用者数の少ない平日の昼間は車庫に留置されているのが現状なのです。

鉄道という資源を少しでも無駄にしないためにも、通勤・通学の時間帯を分散し、さまざまな時間帯に鉄道を利用することが大切です。すいている時期に鉄道を利用することが将来の公共交通を守ることにつながります。

鉄道と道路の共存問題

都市部では古くから「開かずの踏切」などの諸問題が存在します。鉄道が身近な交通機関であり続けるために、立体交差や地下化など、必要な整備が徐々に行われています。

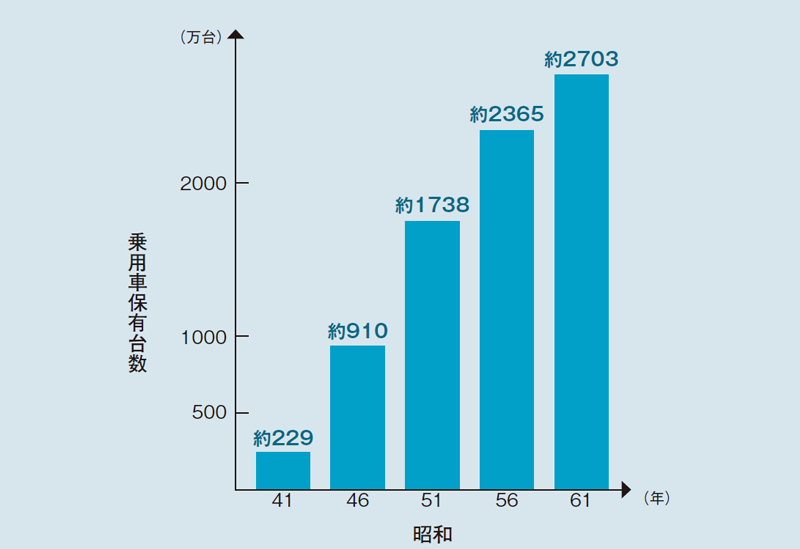

日本のモータリゼーション

日本のモータリゼーションは、高度経済成長で国民の生活水準が向上したことに伴って昭和40年頃からはじまりました。自家用車の保有台数は、昭和41年から61年までの20年間で、およそ12倍になっています。

※ 一般財団法人自動車検査登録情報協会『車種別(詳細)保有台数表』より作成

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話』著:綿貫 渉

【書誌情報】

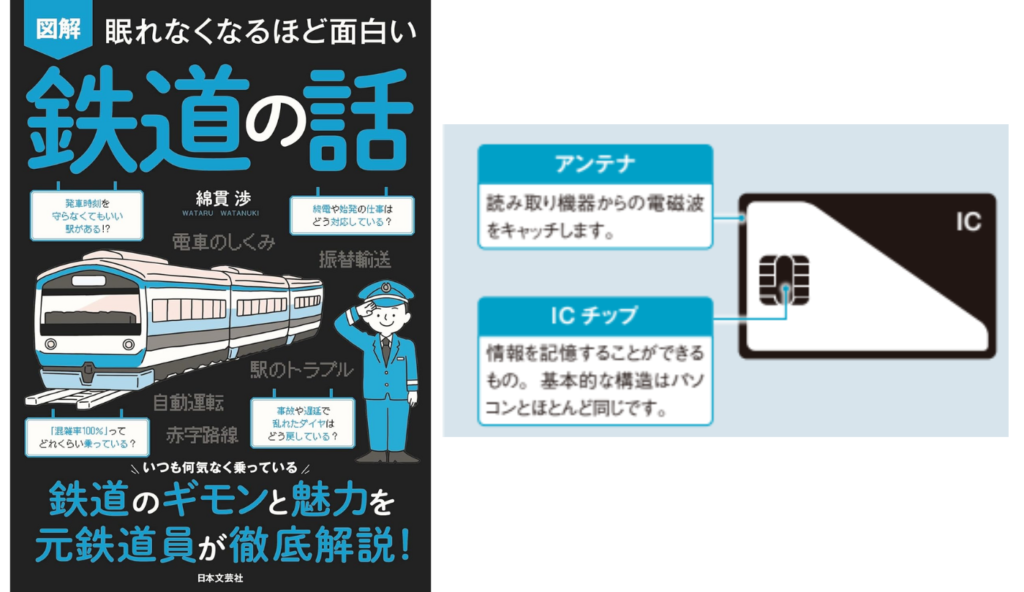

『眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話』

著:綿貫 渉

交通系YouTuber綿貫渉×『眠れなくなるほど面白い』シリーズ

累計300万部突破の大人気シリーズ最新作に「鉄道の話」が誕生!

通勤・通学、旅行・おでかけ…私たちは普段何気なく電車や駅を利用していますが、なぜ安全に時間通りに運行できるのか、遅延や事故・トラブルの際はどう対処しているのか、意外と知らないことも多い鉄道の話。

本書では、今さら聞けない基本的なしくみから、知るほど面白い鉄道の歴史まで、図解やイラスト付きでわかりやすく解説します。

さらに「電車が止まってしまったけど運転再開までどのくらいかかるのか……」「SNS動画で駅構内や車内のトラブルを見るけど、もし自分が居合わせたら…」このような日常で起こるかもしれないちょっとしたギモンや不安に関連した役立つ知識も紹介し、読んで面白いだけではない、日常に関わる内容となっています。

今まで知らなかった鉄道の世界を覗くことで、元々鉄道が好きな方はもちろん、そうでなかった方も、鉄道や交通に興味を持つきっかけとなる一冊です!

この記事のCategory

オススメ記事

寝台列車はなぜなくなっていった?今も乗れる?【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

事故や遅延で乱れたダイヤはどう戻している?【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

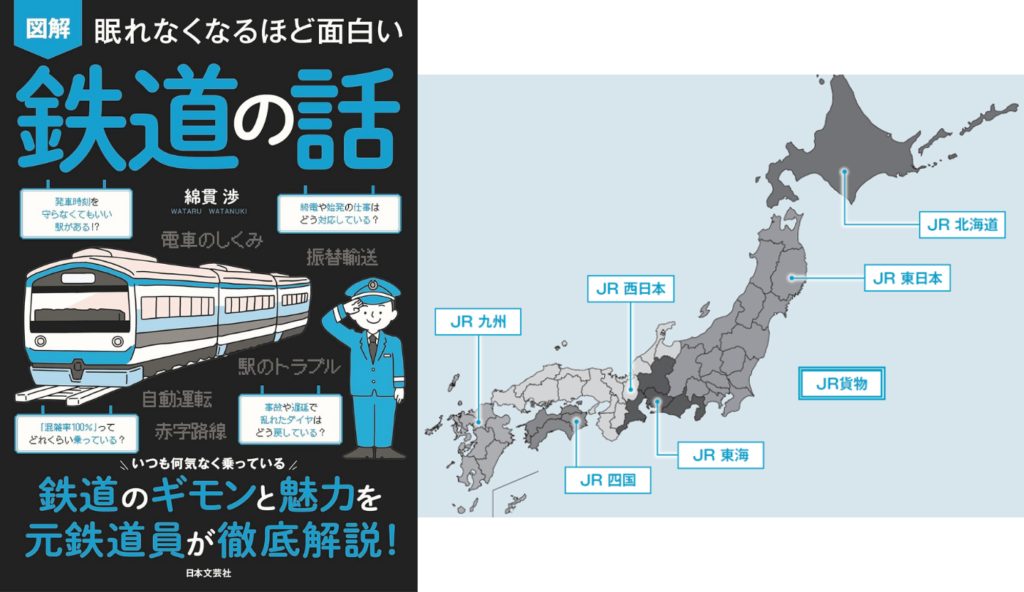

国鉄はなぜJRになったのか?37兆円赤字からの大改革ストーリー【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

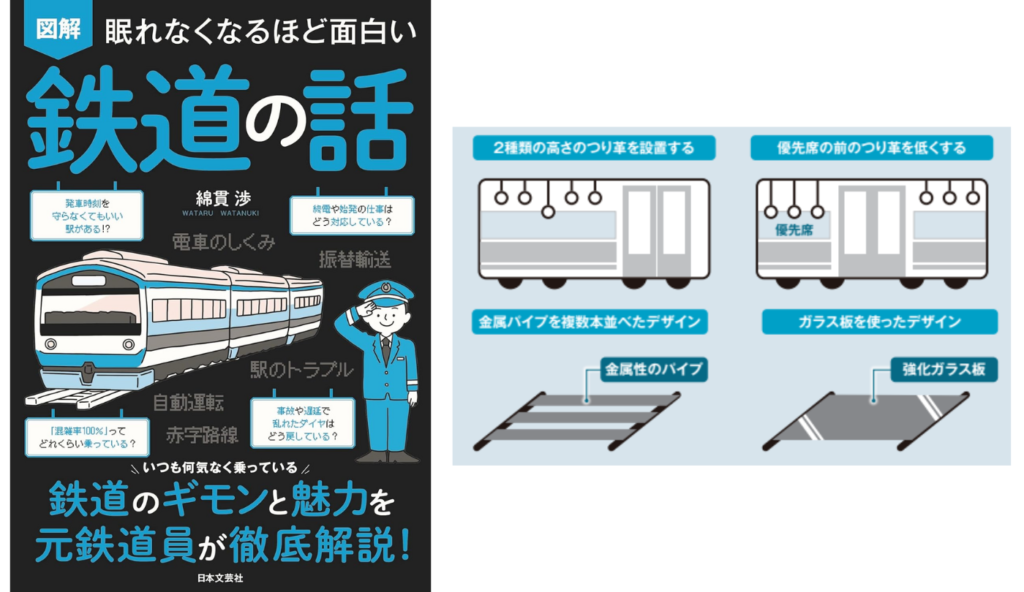

【進化する電車のつり革と荷物棚】快適な乗車のための工夫とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

なぜ日本は電車を国産化したのか?地下鉄開業と沿線開発ブームの裏側【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

「電車」以外にも聞く「列車」などの呼び方の使い分けは?【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

日本の電車史は路面電車からはじまった【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

日本の技術が詰まった交通系ICカードのしくみ【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

求人情報

鮨職人を目指す和食スタッフ/創業10年/8名独立/和食調理経験2年以上の方限定/週休2日

sushidokoro まんま

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給38万円~45万円スポンサー:求人ボックス

ショートステイの介護職員

社会福祉法人松壽会

勤務地:愛知県雇用形態:アルバイト・パート給与:時給1,180円~1,240円スポンサー:求人ボックス

公共施設メイン配線工事の電気工事スタッフ/有資格者歓迎/資格取得支援あり

田内電気株式会社

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給25万円~50万円スポンサー:求人ボックス

40~50代活躍中!東急グループの安定基盤で働く施設警備/未経験歓迎

東急セキュリティ株式会社

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給25万8,231円~30万円スポンサー:求人ボックス

訪問介護

社会福祉法人至誠学舎立川 至誠ホーム

勤務地:東京都雇用形態:アルバイト・パート給与:時給1,300円~1,850円スポンサー:求人ボックス

製造・組立スタッフ

藤原産業株式会社

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給25万円~32万円スポンサー:求人ボックス