赤字路線は廃止される?考えていくべき公共交通機関としての役割とは【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

時代に即した地方交通の形を模索

これまでに多くのローカル線が廃線になりました。その要因が、利用者の減少に伴う採算性の悪化です。

地方のローカル線では、人口減少とモータリゼーションが原因で、利用者は年々減り続けています。1970 年代半ばと現在を比較すると、利用者数がおよそ1/10 にまで減少した路線もあります。鉄道のメリットは一度に大量の乗客を輸送できること。従来はそのメリットを十分に活かしていた路線であっても、現代では運行の経費だけがかさんでしまうというのが現状です。

そうなるとその地域のニーズに合わせて、公共交通機関が低コストで運行できるバスに置き換わるのは自然なことでしょう。また、バスは道路があれば自由に行き来できるため、役場や学校、病院といった需要が多い施設の目の前に止まることができます。

ただし、更なる利用者の減少によって採算が取れず、バスすらも廃止になってしまうケースもあります。近年はバスの運転士が不足しているのも大きな問題です。

住民の大事な足を赤字だからといってなくしてもいいのか。それゆえに、低コストで運用できる新しい交通システムなど、時代に即した地方交通の形を考える必要があります。

ローカル線が消えて路線バスへ

人口の少ない地方都市や過疎化の進む地域では、ローカル線が減便されたり廃止されたりする流れが続いています。代わりに住民の足となるのが路線バス。しかし更なる利用者の減少でバスさえも廃止になるケースもあります。

最近増えている「デマンドタクシー」

事前予約で利用できる乗り合い型のタクシー。地域によって利用方法は違い、自宅前まで迎えに来てくれるものもあれば、バスのように停留所が決められ、そこから乗り降りするものも。運賃は大人1人300円から500円程度のことが多く、通常のタクシーよりも利用しやすい料金です。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話』著:綿貫 渉

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話』

著:綿貫 渉

交通系YouTuber綿貫渉×『眠れなくなるほど面白い』シリーズ

累計300万部突破の大人気シリーズ最新作に「鉄道の話」が誕生!

通勤・通学、旅行・おでかけ…私たちは普段何気なく電車や駅を利用していますが、なぜ安全に時間通りに運行できるのか、遅延や事故・トラブルの際はどう対処しているのか、意外と知らないことも多い鉄道の話。

本書では、今さら聞けない基本的なしくみから、知るほど面白い鉄道の歴史まで、図解やイラスト付きでわかりやすく解説します。

さらに「電車が止まってしまったけど運転再開までどのくらいかかるのか……」「SNS動画で駅構内や車内のトラブルを見るけど、もし自分が居合わせたら…」このような日常で起こるかもしれないちょっとしたギモンや不安に関連した役立つ知識も紹介し、読んで面白いだけではない、日常に関わる内容となっています。

今まで知らなかった鉄道の世界を覗くことで、元々鉄道が好きな方はもちろん、そうでなかった方も、鉄道や交通に興味を持つきっかけとなる一冊です!

この記事のCategory

オススメ記事

電車の座席はなぜ違う?ロングシートとクロスシートのメリット・デメリットを解説【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

海外を驚かせた日本の鉄道技術とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

時代の変化で生じている今、鉄道が抱える諸問題とは【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

電車をはじめて走らせたのはドイツだった【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

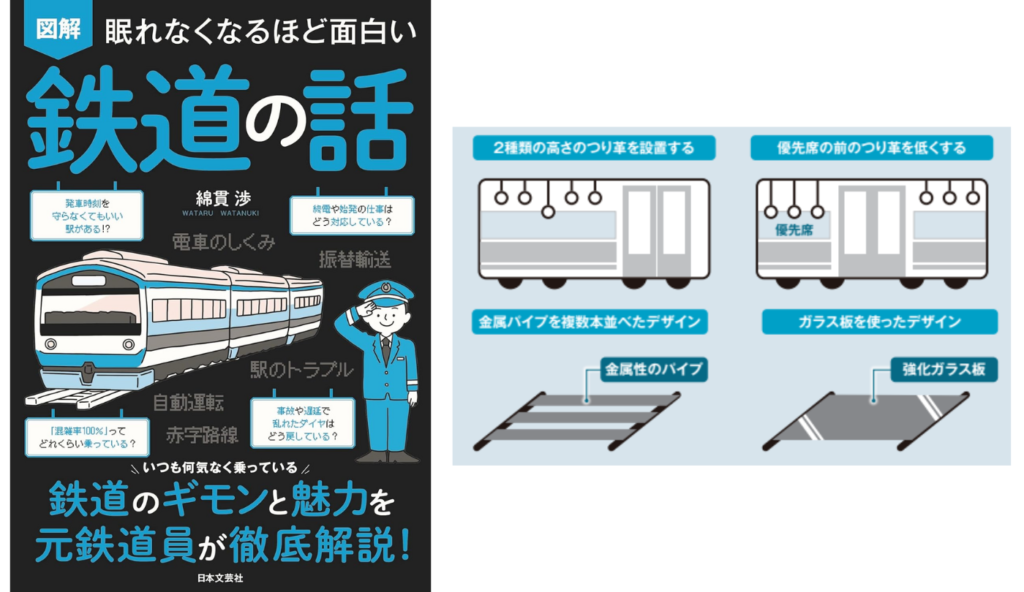

【進化する電車のつり革と荷物棚】快適な乗車のための工夫とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

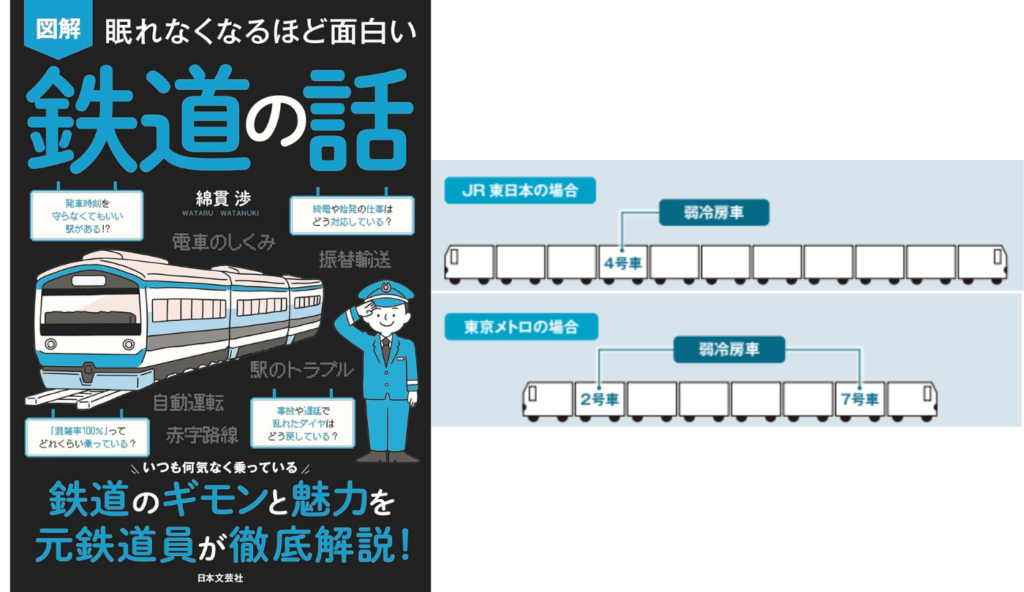

【電車の空調設備の進化】冷房・暖房・弱冷房車の仕組みとは?【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

日本で電車が進化した理由とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

「電車」以外にも聞く「列車」などの呼び方の使い分けは?【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

求人情報

柔道整復師/調布市/整骨院

匠 調布駅前整体院

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給28万7,000円スポンサー:求人ボックス

正/准/看護師

秋田医院

勤務地:大阪府雇用形態:アルバイト・パート給与:時給1,900円~スポンサー:求人ボックス

薬剤師

大谷薬局

勤務地:大阪府雇用形態:アルバイト・パート給与:時給2,600円~スポンサー:求人ボックス

物流スタッフ正社員/未経験OK

株式会社マザースマイル

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給23万円~スポンサー:求人ボックス

ライバー事務所/ライバーのサポート事務/ライバー活動の裏方スタッフ/未経験OK

株式会社エムジー 福岡

勤務地:福岡県 福岡市雇用形態:正社員給与:月給21万2,000円~60万円スポンサー:求人ボックス

美容医療クリニックの看護師/要看護師免許/業界未経験歓迎/第二新卒歓迎/昇給・賞与あり/有給取得率9割

エミナルクリニック名古屋院

勤務地:愛知県雇用形態:正社員給与:月給36万円スポンサー:求人ボックス