書籍

曹操と袁紹がついに決戦へ【図解 三国志】

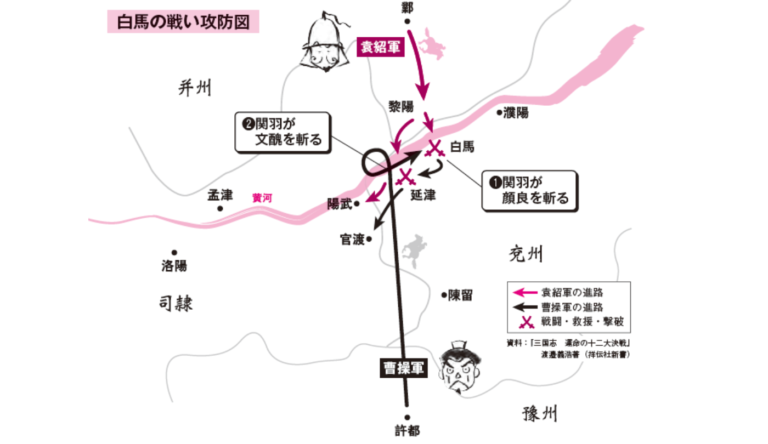

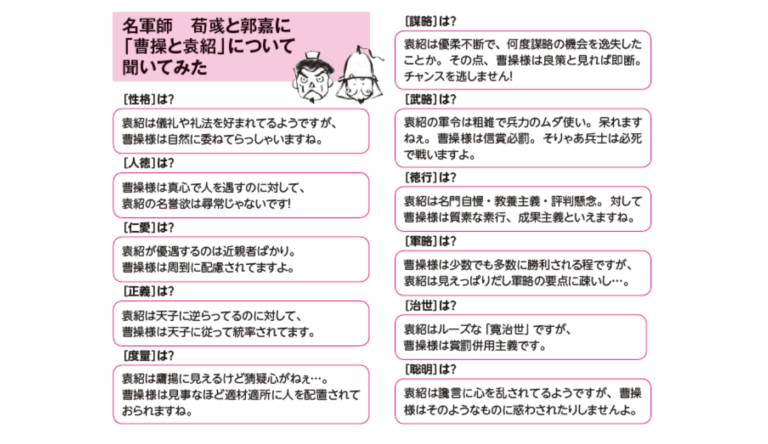

三国志の主役たちが続々登場 さて、いよいよ曹操と袁紹は、「官渡」で激突することになる。前哨戦は「白馬」である。建安四年(199)、曹操は、袁紹が拠点の冀州鄴ぎょうを十万の軍兵を率いて進撃を開始したとの報を得た。先制攻撃を […]

「知っている」「好む」ことは、利点は多いが長い人生、最高に幸せに満ちたものにする取り組みとは?【論語】

子(し)曰(いわ)く、これを知(し)る者(もの)は、これを好(この)む者(もの)に如(し)かず。これを好(この)む者(もの)は、これを楽(たの)しむ者(もの)に如(し)かず。 <訳>先生がいわれた。知っているということは […]

関羽は二夫人を護って曹操に降る【図解 三国志】

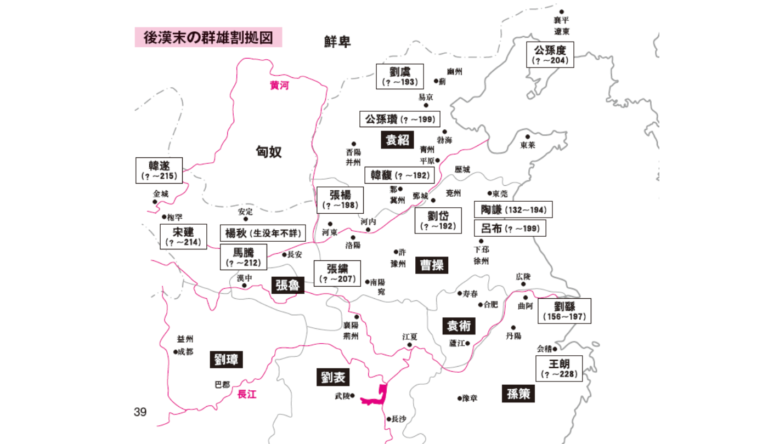

劉備は袁紹のもとへ逃げ込む さて、建安四年(199)末の群雄はどんな消長を呈していたのであろうか。すでに表舞台から姿を消していたのは、劉虞、公孫瓚、韓馥、張楊、劉岱、陶謙、呂布、袁術、劉繇だった。公孫瓚は、袁紹としばしば […]

「徳があって孤立することはない」孤立することなく共感する人たちが集まってくる「徳のある人」とは?【論語】

子(し)曰(いわ)く、徳(とく)は孤(こ)ならず、必(かなら)ず鄰(となり)あり。 <訳>先生がいわれた。徳があって孤立することはない。必ず人はついてくるものである。 徳は『論語』では何回も使われています。徳の意味も […]

曹操が呂布を捕らえて縊り殺す【図解 三国志】

三国志最強の呂布、死す! 年が改まった建安二年(197)、玉璽を有している袁術は、それをよいことに後漢献帝を無視して、皇帝を僭称した。勢力を増さんとした袁術は、太子に立てた嫡子の妃に呂布の娘を娶ろうとしたが失敗。腹立ちか […]

利益を上げることは悪いことではないが、十分に注意しなければならない事とは?【論語】

子(し)曰(いわ)く、利(り)に放(よ)りて行(おこ)なえば、怨(うら)み多(おお)し。 <訳>先生がいわれた。利益ばかりを考えて行動していると、人から怨みを受けることが多いものだ。 利益を得ることについて、孔子は否定す […]

劉備、呂布に抗すべくもなく逃げ込む【図解 三国志】

三国志の主役たちが続々登場 袁術は、劉備が上奏し、自領の揚州淮南に攻め寄せてくるとの曹操の偽報を信じ、返り討ちにせんと紀霊に十万の兵を与えて徐州へ進撃させた。ところが、案の定、呂布はその隙を狙って徐州の下邳城を奪ってしま […]

「君子というものは、器ではない」指導的立場の人を器のように1つの型にはまってはいけない理由とは?【論語】

子(し)曰(いわ)く、君(くん)子(し)は器(うつわ)ならず。 <訳>先生がいわれた。君子というものは、器ではない(つまり、決まりきったものを入れるという限定された器とは違って、広く自由であってよいのだ)。 専門分野につ […]

農民支配を確立した「屯田性」とは?【図解 三国志】

三国志の主役たちが続々登場 曹操危うし!だが、敵かたき役やくはそう簡単に死なぬ。曹操の急を知った典韋が二本の大鉄戟を振り回し、曹操を救出。夏侯惇の一隊も救援に駆けつけ、曹操はようやく窮地を脱したのである。年がまわり、興平 […]

「富を得ることは天命」求めて得られるものでは無いならば、孔子が望んだ生き方とは?【論語】

【孔子の名言】 子(し)曰(いわ)く、富(とみ)にして求(もと)むべくんば、執鞭(しつべん)の士(し)と雖(いえど)も、吾(わ)れ亦(ま)たこれを為(な)さん。 如(も)し求(もと)むべからずんば、吾(わ)が好(この)む […]

曹操が青州兵を自軍に組み込む【図解 三国志】

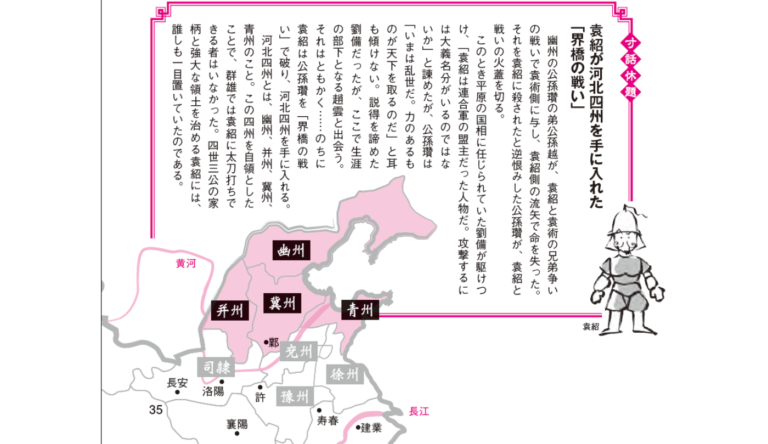

袁紹は河北四州を手に入れる 初平三年(192)は、王允が討たれ、孫堅が死に、曹操は兗州で黄巾賊の残党を平定して青州兵を組織した。また、袁紹が「界橋の戦い」で公孫瓚を破った。 固辞した袁紹も、最後には承諾し、「わが弟の袁術 […]

孔子は弟子を評価し、性格上の問題点まで含めて諭(さと)されたこととは?【論語】

【孔子の名言】 子(し)貢(こう)曰(いわ)く、我(わ)れ人(ひと)の諸(こ)れを我(わ)れに加(くわ)えんことを欲(ほっ)せざるは、吾(わ)れ亦(ま)た諸(こ)れを人(ひと)に加(くわ)うること無(な)からんと欲(ほっ […]