SPORTS LAB

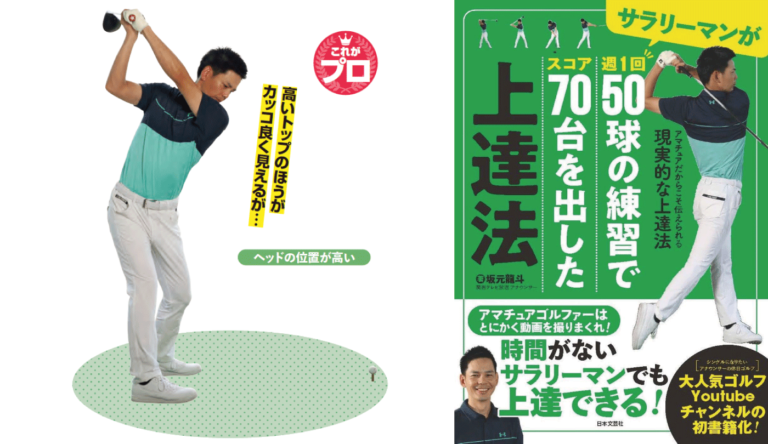

トップの高さはプロでも様々!特徴あるプロのトップとは?【サラリーマンが週1回50球の練習でスコア70台を出した上達法/坂元龍斗・関西テレビアナウンサー】

トップの高さはプロも様々だ! トップが低くても右ヒジが伸びていればOK トップの位置は高いほうがいいのか、それとも低くてもいいのか。大いに悩んでいる人も多いと思うのですが、プロのトップを見ると高い人もいれば低い人もいます […]

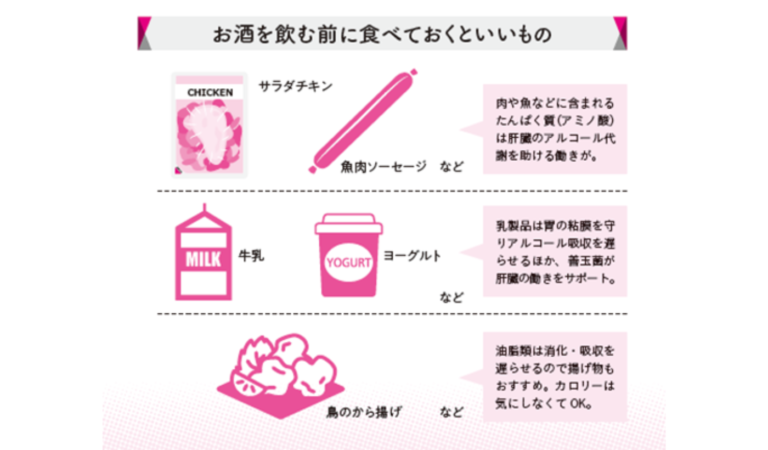

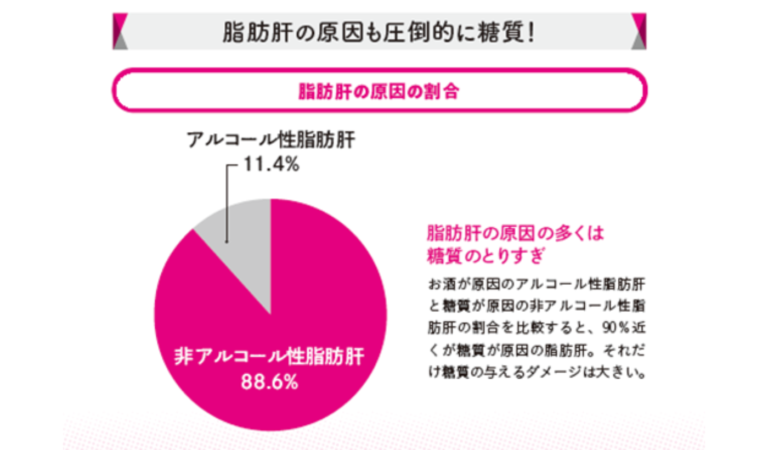

空腹状態でお酒を飲むことがどうして危ないと言われているのか?【痩せるお酒の飲み方】

空きっ腹で飲酒は肝臓へのダメージ大 空きっ腹にいきなりお酒を飲む。これは肝臓にとって大きなダメージになります。なぜかというと、空腹時はアルコールの吸収が格段に速まるからです。摂取したアルコールの5~20%は胃で吸収され、 […]

血圧が下がるだけじゃない!ツボ押しがもたらす様々なすごいメリットとは?【1週間で勝手に血圧が下がっていく体になるすごい方法】

誰でもいつでもどこでもできる ツボ押しの大きなメリットのひとつは、時や場所を選ばずにできることです。生活スタイルに合わせて実践でき、自宅はもちろん、オフィスや通勤途中でも行えます。やり方も「押すだけ」といたってシンプル。 […]

4-3-3のビルドアップで相手に数的同数を作られてしまった時の対処法とは!?【サッカー局面を打開する デキる選手の動き方/林陵平】

4-3-3のビルドアップ④相手がパスコースを背中で消したらインサイドハーフが連動 相手に数的同数を作られてしまったときの対処法。 インサイドハーフが連動しながら下りる どちらかのセンターバック(CB)がボールホルダーとな […]

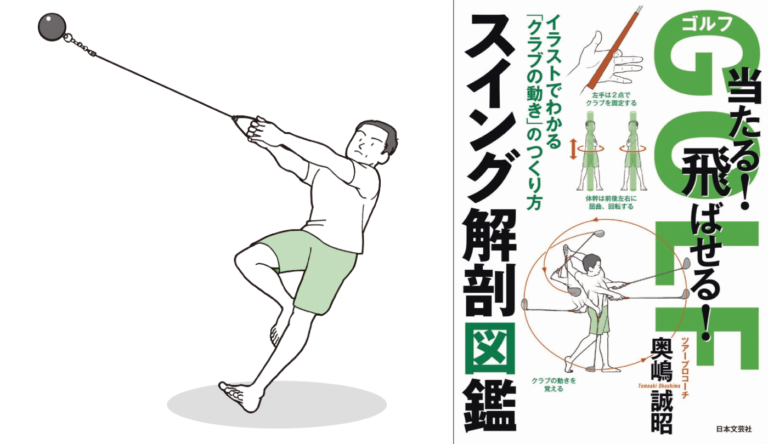

飛距離のポテンシャルを高めるハンマー投げのイメージとは?【ゴルフ当たる!飛ばせる!スウィング解剖図鑑/奥嶋誠昭】

飛距離のポテンシャルを高める方法① 出力をさらに高めるにはハンマー投げのイメージ 全身を使って目標方向に力を向ける 飛距離を伸ばすにはどうすればいいのか。チャプター1で説明したクラブの動きを理解し、チャプター2からチャプ […]

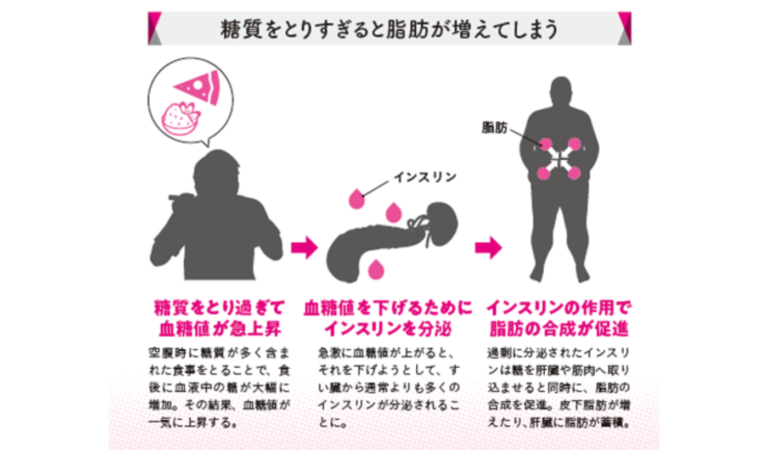

お酒よりも危険なのは「おつまみ」!知っておくべき怖いメカニズムとは?【痩せるお酒の飲み方】

太るのはお酒よりもおつまみ! 太る原因は主に糖質です。糖質はお酒にも含まれていますが、食べ物に含まれている量ほど多くはありません。ですから、お酒だけなら基本的に太ることはないのです。問題は、おつまみに含まれる糖質。実は、 […]

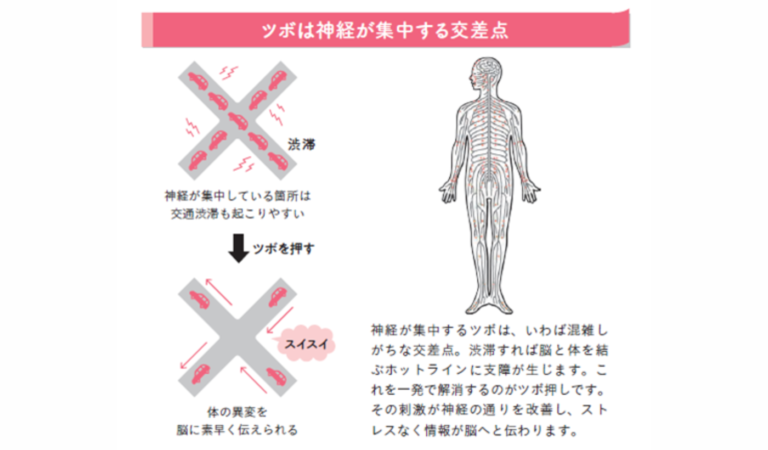

自律神経に素早くアプローチできる!ツボ押しが高血圧に効く理由とは?【1週間で勝手に血圧が下がっていく体になるすごい方法】

ツボで血圧が下がる仕組み ツボ押しは体をめぐる気(エネルギー)の流れを調整し、心身の健康を維持する東洋医学の治療法です。気の通り道を経絡といい、経絡の要所にあるのが経穴、いわゆる「ツボ」になります。このツボを西洋医学の視 […]

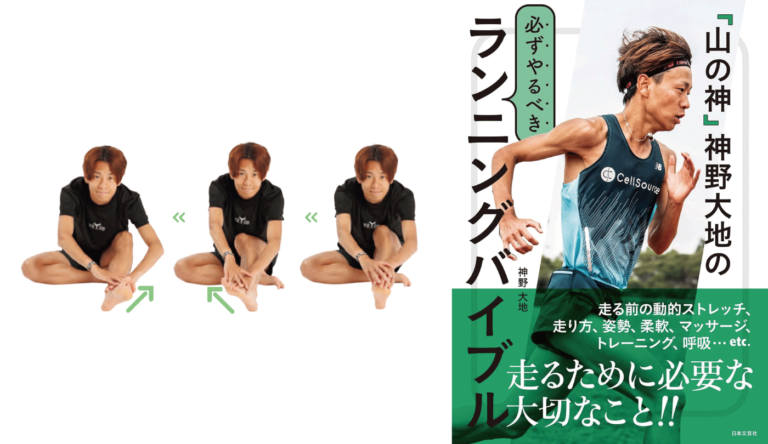

ケガ予防とパフォーマンスアップの為のストレッチ「ハムストリングス伸ばし」のやり方【「山の神」神野大地の必ずやるべきランニングバイブル】

ケガ予防とパフォーマンスアップのためのストレッチ ランニング前後にストレッチをしていますか?いきなり走ると身体に大きな負担がかかり、関節を痛めやすくなるので必ずストレッチを。また、ランニング後にも筋肉をほぐし、疲労回復の […]

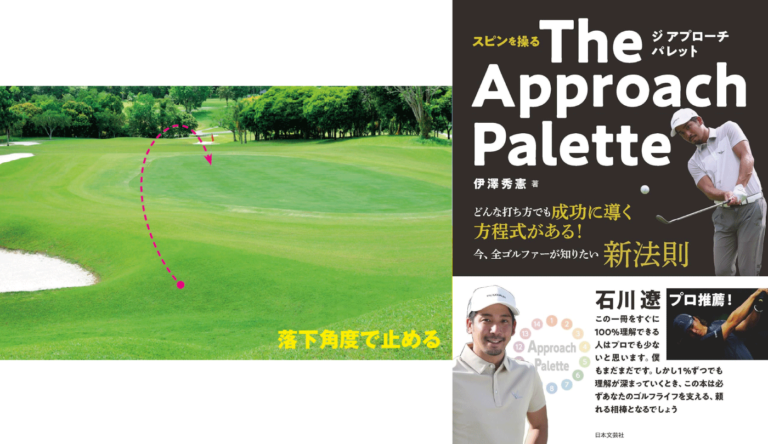

落下角度で止める打ち方で左足上がりの傾斜を攻略する方法とは!?【スピンを操るThe Approach Palette/伊澤秀憲】

実際に試打をしながらマイパレットを作ろう パレットの正解は自分で構築する 14項目から選び実践したとき、ボールが飛んだり飛ばなかったり、左に飛んだり右に飛んだり、スピンがかかったりかからなかったりすることでしょう。項目そ […]

ダイエットで揚げ物はOK?知っておきたい気をつけておくべきポイントとは?【痩せるお酒の飲み方】

太りにくいおつまみの選び方を知ろう! 太りやすい食べ物というと、油っこいものが真っ先に思い浮かぶのではないでしょうか。でも実は、太る原因は脂質よりも糖質にあります。多くの人が痩せるために高カロリーな食事を避けますが、これ […]

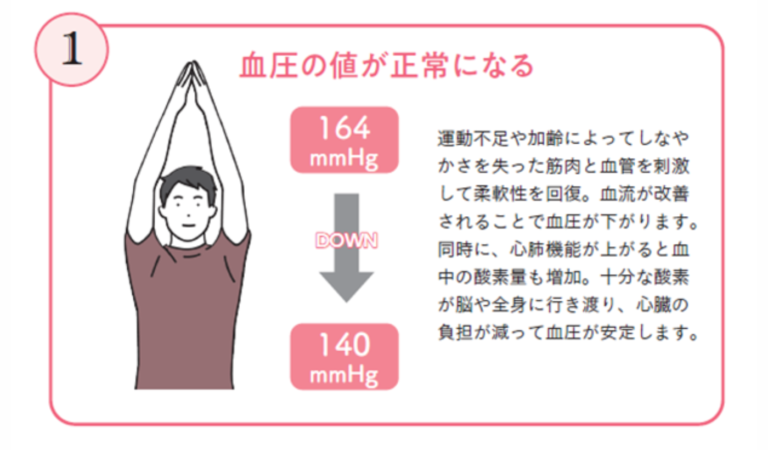

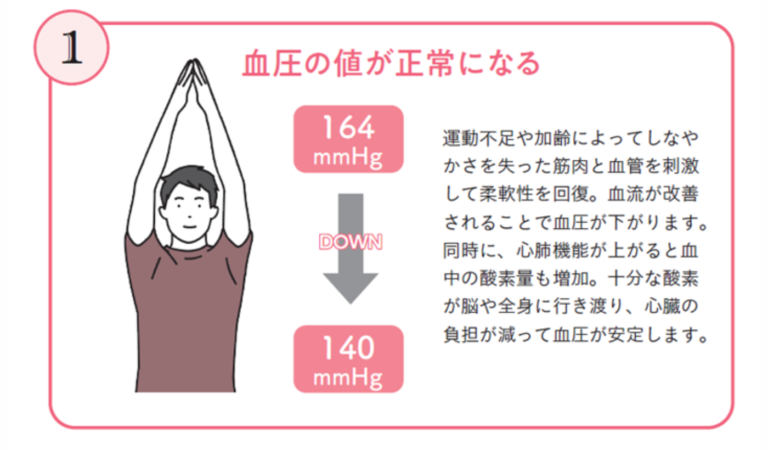

やるだけ得をする!降圧体操の様々なメリットとは?【1週間で勝手に血圧が下がっていく体になるすごい方法】

①血圧の値が正常になる 運動不足や加齢によってしなやかさを失った筋肉と血管を刺激して柔軟性を回復。血流が改善されることで血圧が下がります。同時に、心肺機能が上がると血中の酸素量も増加。十分な酸素が脳や全身に行き渡り、心臓 […]

侍JAPAN監督/井端弘和が教える投手の「クイックモーション」の投げ方とは!?【少年野球 デキる選手はやっている「打つ・走る・投げる・守る」】

投げる 野球の華の1つに「速い球を投げること」があります。しかし、大事なのは「やみくも」に投げないことです。投手、捕手、内野手、外野手、どのポジションであっても目標に向かってコントロールよく「正確」に投げることこそ一番大 […]