日本で電車が進化した理由とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

日本の鉄道事情と電車の特徴がマッチ

日本の鉄道車両はほとんどが電車です。海外では電気機関車が広く普及しましたが、なぜ日本では電車が主流になったのでしょう。

電車の最大の特徴は、動力が各車両に分散していること。能力を発揮する際も必要なパワーを分担できますし、結果として1機1機のモーターも小さくて済みます。ただし、そのぶん構造が複雑になるため、保守点検のコストがかかるのが難点です。ここからは国情に合わせてどちらを選択するかですが、欧米では電気機関車が重宝され、長距離列車やフランスのTGVなどといった高速鉄道にも使用されています。

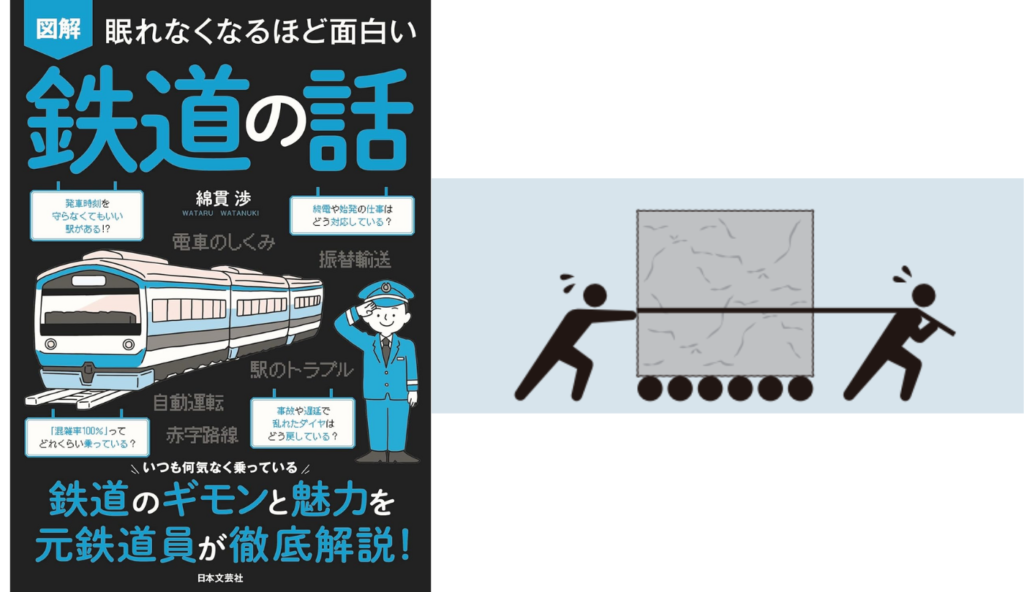

ここで日本の鉄道の特徴を考えてみましょう。日本の場合、海外に比べて軸重(車軸1本あたりの重量)の制限が厳しい、列車の運行密度が高い、急カーブが多いといった特殊性があります。現状の軸重の規制を緩和すれば、パワーがある高出力の機関車を導入することができますが、日本は軟弱な地盤が多く、重大な事故につながる恐れがあるためそれが叶いません。

また、電気機関車は折り返し駅で付け替えのための余計な時間が生じるほか、その重量が仇となって急カーブでは軌道に大きな負担をかけます。これらを念頭に置いたとき、日本では電気機関車より電車のほうに大きなアドバンテージがあるので電車が主流となったのです。

日本の鉄道事情に電車がマッチ

1. 軸重の制限が厳しい

地盤が軟弱な箇所が多い日本。そのため軸重は最大でも18t以下と制限されています。ちなみに、アメリカでは「ビッグ・ボーイ」の愛称で知られる、総重量が548.3tにもなる蒸気機関車が存在していました。

2. 列車の運行密度が高い(ダイヤが過密)

日本の列車の運行密度は、世界屈指の過密さといわれています。その正確性と技術力は、日本の国民性が深く関係しているのです。

3. 路線に急カーブが多い

動力機構を分散できる電車は軸重が小さくても問題ありません。また、機関車に牽引される必要がないため、折り返し運転も容易でダイヤを圧迫しません。軽いので急カーブを高速で運転してもレールに負荷をかけないのも利点です。つまり日本の実情にマッチしているのです。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話』著:綿貫 渉

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話』

著:綿貫 渉

交通系YouTuber綿貫渉×『眠れなくなるほど面白い』シリーズ

累計300万部突破の大人気シリーズ最新作に「鉄道の話」が誕生!

通勤・通学、旅行・おでかけ…私たちは普段何気なく電車や駅を利用していますが、なぜ安全に時間通りに運行できるのか、遅延や事故・トラブルの際はどう対処しているのか、意外と知らないことも多い鉄道の話。

本書では、今さら聞けない基本的なしくみから、知るほど面白い鉄道の歴史まで、図解やイラスト付きでわかりやすく解説します。

さらに「電車が止まってしまったけど運転再開までどのくらいかかるのか……」「SNS動画で駅構内や車内のトラブルを見るけど、もし自分が居合わせたら…」このような日常で起こるかもしれないちょっとしたギモンや不安に関連した役立つ知識も紹介し、読んで面白いだけではない、日常に関わる内容となっています。

今まで知らなかった鉄道の世界を覗くことで、元々鉄道が好きな方はもちろん、そうでなかった方も、鉄道や交通に興味を持つきっかけとなる一冊です!

この記事のCategory

オススメ記事

ハンドルのない電車がカーブできる秘密は車輪の形にあり?【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

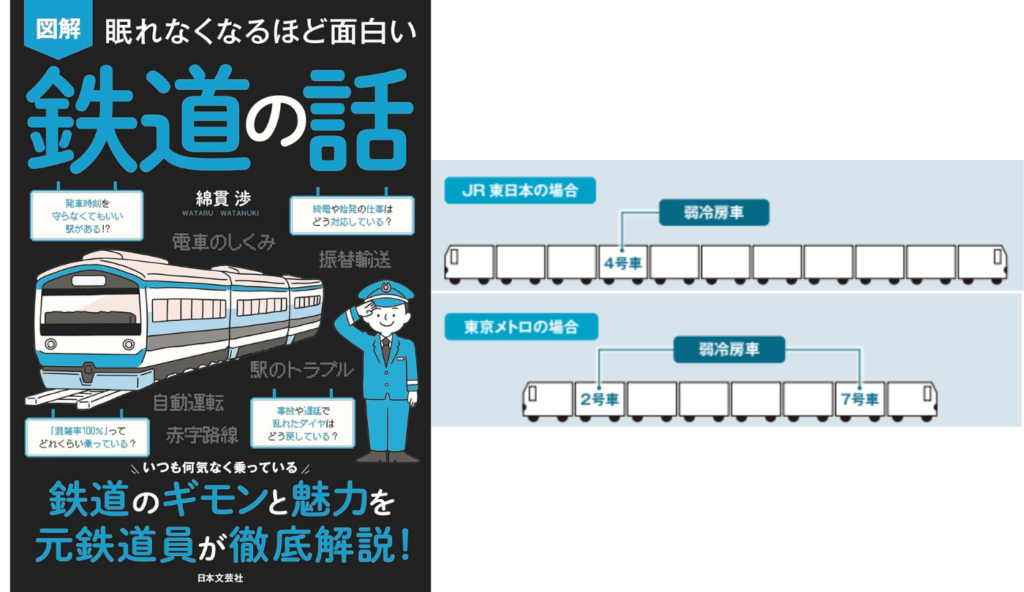

【電車の空調設備の進化】冷房・暖房・弱冷房車の仕組みとは?【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

なぜ鉄道がつくられるようになったのか【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

「電車」以外にも聞く「列車」などの呼び方の使い分けは?【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

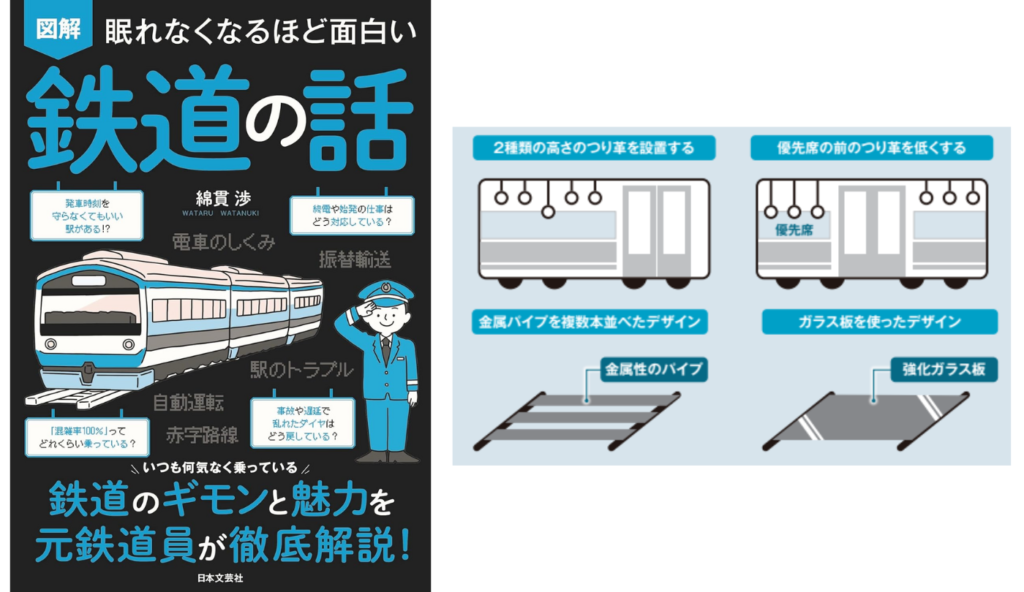

【進化する電車のつり革と荷物棚】快適な乗車のための工夫とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

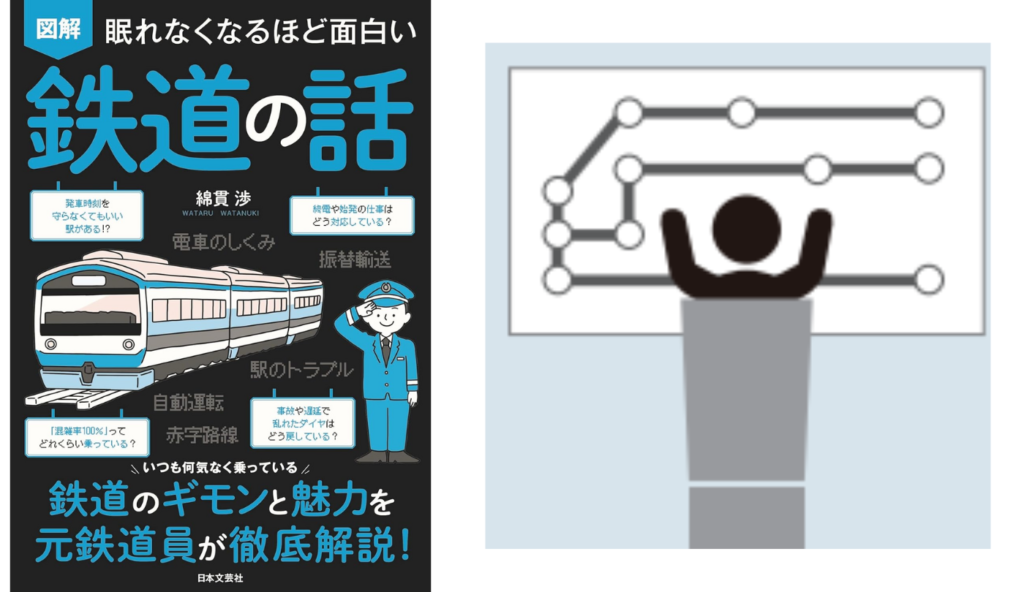

事故や遅延で乱れたダイヤはどう戻している?【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

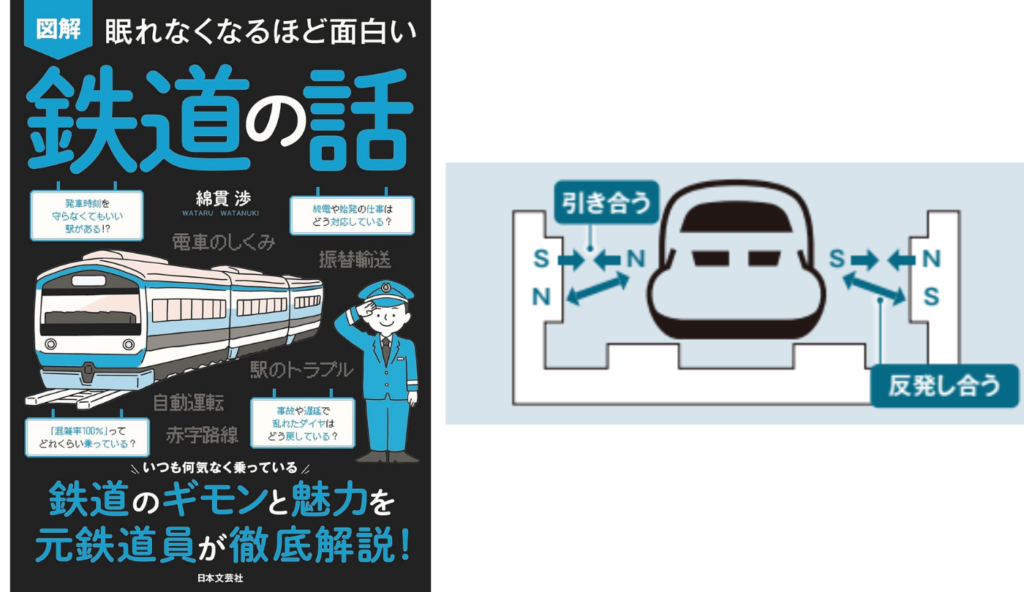

リニアモーターカーってどうやって走るの?【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

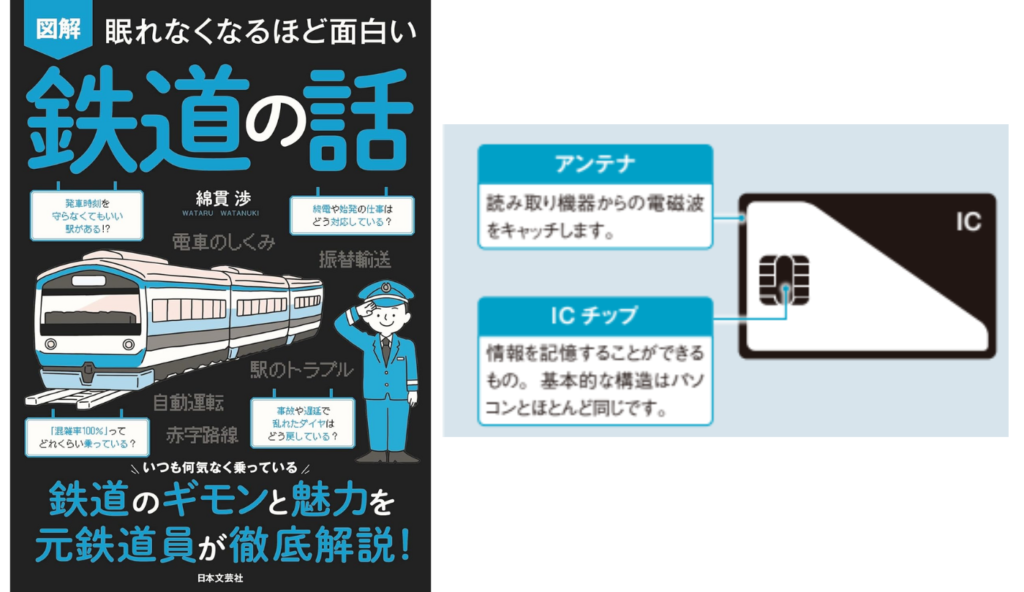

日本の技術が詰まった交通系ICカードのしくみ【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

求人情報

上場企業グループでのガス回り案内スタッフ/定年まで働ける/年間休日120日/定着率95%/最後の転職にしたいあなたへ

東京ガスNext one株式会社

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給22万円~40万円スポンサー:求人ボックス

常勤代務ドライバー

日本総合サービス株式会社

勤務地:愛知県雇用形態:給与:月給26万円スポンサー:求人ボックス

「IP創出のためのWEBTOON編集者」レーベル立ち上げによる新規募集/完全土日祝休み

JadeComiX株式会社

勤務地:東京都雇用形態:給与:スポンサー:求人ボックス

タクシードライバー/入社祝い金15万円支給/未経験歓迎

イースタンマネージ株式会社

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給35万円~70万円スポンサー:求人ボックス

鳶工作業員/ブランクOK/残業ほぼなし/日給16,000円~

金子架設工業株式会社

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:日給1万6,000円~2万4,000円スポンサー:求人ボックス

人事採用事務/未経験OK/新卒歓迎/年間休日126日/土日祝休み/賞与年3回

株式会社アレックス・ジャパン

勤務地:愛知県雇用形態:正社員 / 新卒・インターン給与:月給21万7,000円~スポンサー:求人ボックス