海外を驚かせた日本の鉄道技術とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

海外を驚かせた日本の鉄道技術

海外の技術を応用・発展

第2次世界大戦後、停滞していた日本の電車技術が返り咲くきっかけになったのが、1950(昭和25)年に国鉄が中距離普通列車として運行を開始した「湘南電車」です。その10年後、国鉄が進めた動力近代化計画を境に日本国内で客車列車の電車化が一気に進みます。

1958(昭和33)年になると、国鉄が開発した特急列車「こだま」が東海道本線に登場。現在の東海道新幹線と同じ呼称ですが、動力を車輪に伝える駆動方式を見直し、従来よりも乗り心地をよくした長距離特急列車として登場しました。国鉄が目指したのは東京-大阪間の日帰りの実現であり、実際にこだまの登場で所要時間は片道6時間50分にまで縮まったのです。

そんなこだまの登場から6年後に登場したのが新幹線の「ひかり」。はじめてお目見えしたのは東京オリンピックが開催された1964(昭和39)年のこと。このとき世界の鉄道史上で初となる時速200km超での営業運転を実現したのです。

終戦の焼け跡より19年、世界中の鉄道技術者を驚かせた新幹線。その背景には、日本の技術者たちの絶え間ない努力がありました。電車技術のほとんどを海外で学び、それを特殊な日本の鉄道事情に転用できるよう応用・発展させたることに尽力したのです。

東京-大阪の日帰りを「こだま」が実現

「こだま」の登場まで東京-大阪間の鉄道による所要時間は特急「つばめ」の7時間30分が最短でした。これでも当時は驚異的とされましたが、日帰りは不可能でした。ちなみに現在、新幹線「のぞみ」はこの区間を2時間30分ほどで運行しています。

海外技術の採用が短期間の発展を導く

海外技術をそのまま採用しただけではありません。特殊な日本の鉄道事情に合わせ、国内の技術者が試行錯誤を繰り返したことで世界最速の新幹線が誕生しました。

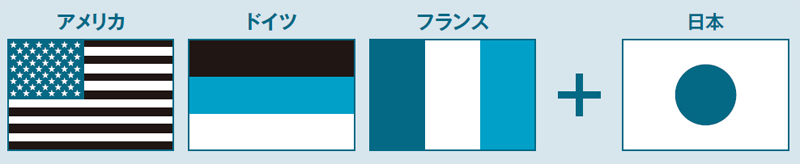

統括制御や駆動方式、電車に不可欠な電化方式、高速運転を支える各種の技術はアメリカやフランス、ドイツなどで確立された既存の技術を採用。これにより電車技術の短期間での発展が可能となったのです。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話』著:綿貫 渉

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話』

著:綿貫 渉

交通系YouTuber綿貫渉×『眠れなくなるほど面白い』シリーズ

累計300万部突破の大人気シリーズ最新作に「鉄道の話」が誕生!

通勤・通学、旅行・おでかけ…私たちは普段何気なく電車や駅を利用していますが、なぜ安全に時間通りに運行できるのか、遅延や事故・トラブルの際はどう対処しているのか、意外と知らないことも多い鉄道の話。

本書では、今さら聞けない基本的なしくみから、知るほど面白い鉄道の歴史まで、図解やイラスト付きでわかりやすく解説します。

さらに「電車が止まってしまったけど運転再開までどのくらいかかるのか……」「SNS動画で駅構内や車内のトラブルを見るけど、もし自分が居合わせたら…」このような日常で起こるかもしれないちょっとしたギモンや不安に関連した役立つ知識も紹介し、読んで面白いだけではない、日常に関わる内容となっています。

今まで知らなかった鉄道の世界を覗くことで、元々鉄道が好きな方はもちろん、そうでなかった方も、鉄道や交通に興味を持つきっかけとなる一冊です!

この記事のCategory

オススメ記事

なぜ日本は電車を国産化したのか?地下鉄開業と沿線開発ブームの裏側【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

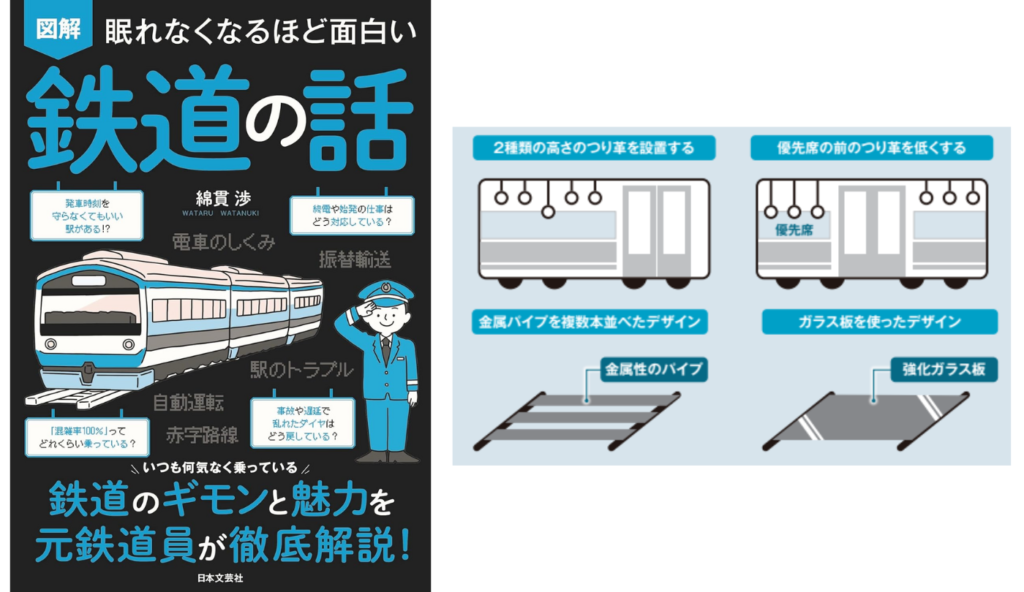

【進化する電車のつり革と荷物棚】快適な乗車のための工夫とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

ハンドルのない電車がカーブできる秘密は車輪の形にあり?【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

事故や遅延で乱れたダイヤはどう戻している?【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

日本で電車が進化した理由とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

日本の電車史は路面電車からはじまった【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

火災や非常事態、いざというときに混乱しないためのSOSの方法【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

電車のドアの大きさと数が輸送力に与える影響とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

求人情報

夜勤介護職/学歴不問/車通勤OK/東大阪市

株式会社FIELD PLUS

勤務地:大阪府雇用形態:派遣社員給与:日給2万5,200円~3万2,400円スポンサー:求人ボックス

タクシードライバー/隔日勤務

小田急交通株式会社

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給20万9,033円~スポンサー:求人ボックス

オフィスビルでの施設警備

新日本警備保障株式会社

勤務地:東京都雇用形態:アルバイト・パート給与:日給1万円スポンサー:求人ボックス

施設警備

株式会社ダイハツビジネスサポートセンター

勤務地:大阪府雇用形態:契約社員給与:月給19万9,870円スポンサー:求人ボックス

賞与3回/水道工事スタッフ/経験者歓迎/早上がりでも給与保証

株式会社藤本設備

勤務地:愛知県雇用形態:正社員給与:月給28万円~60万円スポンサー:求人ボックス

スーパー店内品出しスタッフ

サミットストア 西小山店

勤務地:東京都雇用形態:アルバイト・パート給与:時給1,400円スポンサー:求人ボックス