書籍

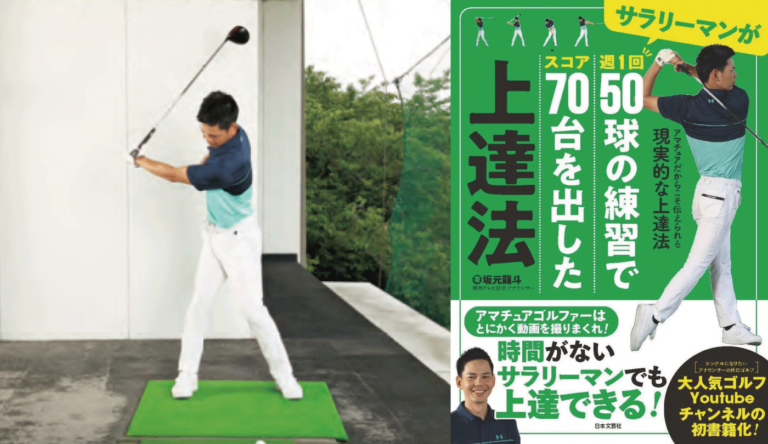

つかまりが良くなるツアープロのようなカッコいいフォローとは?【サラリーマンが週1回50球の練習でスコア70台を出した上達法/坂元龍斗・関西テレビアナウンサー】

顔や胸をほんの少し残すだけでものスゴくつかまりが良くなる ツアープロのようなカッコいいフォローに つかまりを良くするためという点では、胸とともに顔も下に向けるというのも効果がありました。プロのスウィングを見ると、フォロー […]

腕の骨と手の境目が手首と思いがち?!手首にかかる負担を軽減するために意識したい骨とは?【疲れない!痛めない!体の使い方ビフォー・アフター手帖】

手首の痛みには、小石のような骨を動かす【疲れない!痛めない!体の使い方ビフォー・アフター手帖】 日常的によく使う手首は、耐久性が低くて傷めやすい部分です。ほとんどの人が、手首の関節を、ただパタパタと折り曲げるだけのものと […]

四国地区のボートレース場にあるおすすめグルメとは!?『究極のボートレースガイドブック』

全国のボートレース場で名物グルメを食べ尽くせ! ボートレース場は全国に24場あります。最も北に位置するのは群馬県のボートレース桐生。いちばん南は長崎県のボートレース大村。そして、レース場それぞれに特徴があります!狭いレー […]

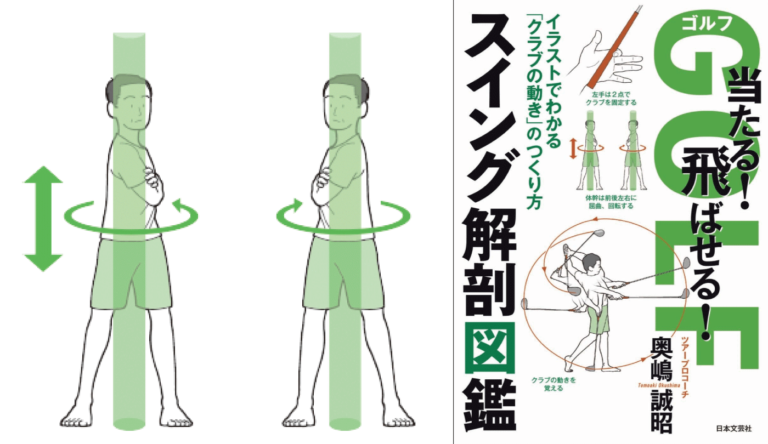

回転だけではない!前後左右の屈曲と回転が自由にできる状態を作る体幹の動きとは?【ゴルフ当たる!飛ばせる!スウィング解剖図鑑/奥嶋誠昭】

体幹の動きは回転だけではない 【部位】脊柱 【機能】回転、前後の傾斜、左右の傾斜 前後左右の屈曲と回転が自由にできる状態をつくる 体幹の動きは、脊柱(背骨)の動きがつくっています。たくさんの椎骨が積み木のように重なってい […]

しゃがむより立ち上がる方が膝に負担がかかる?!楽に立ち上がるために意識したいこととは?【疲れない!痛めない!体の使い方ビフォー・アフター手帖】

立ち上がるときに膝への負担が大きくかかる【疲れない!痛めない!体の使い方ビフォー・アフター手帖】 しゃがんでいた姿勢から立ち上がるときに、膝に痛みが走る人は多いようです。 しゃがむときには、重力に任せて降下するスピードを […]

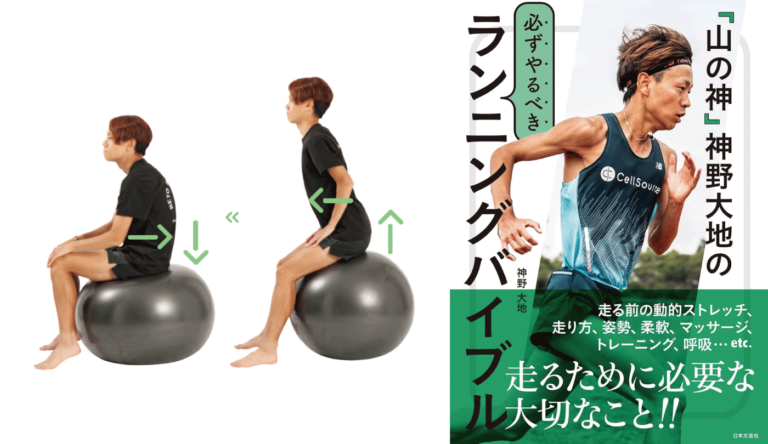

重心を修正するバランスボールストレッチ「前後移動」のやり方【「山の神」神野大地の必ずやるべきランニングバイブル】

ケガ予防とパフォーマンスアップのためのストレッチ ランニング前後にストレッチをしていますか?いきなり走ると身体に大きな負担がかかり、関節を痛めやすくなるので必ずストレッチを。また、ランニング後にも筋肉をほぐし、疲労回復の […]

フェースの向きとの差でスピンが変わる軌道の向きの違いとは!?【スピンを操るThe Approach Palette/伊澤秀憲】

【パレット要素11】軌道 振る方向(プレーンの向き)を変えて違いを見る 【11-0】スタンスライン:スクエア×インサイド・イン スクエアに構えたうえで、インサイド・インのスイングプレーンで振った場合。 フェースの向きとの […]

体の痛みは筋肉の硬直や炎症が原因?!今すぐできる! 痛みから解放される方法とは?【疲れない!痛めない!体の使い方ビフォー・アフター手帖】

痛みは筋肉の硬直や炎症が原因【疲れない!痛めない!体の使い方ビフォー・アフター手帖】 体のほとんどの痛みは、筋肉の硬直、もしくは傷んだ筋肉の炎症が原因です。 お伝えした通り、間違ったイメージで体を動かしていると、次第に筋 […]

侍JAPAN監督/井端弘和が少年野球でもバントのやり方は覚えておくべきと語る理由とは?【少年野球 デキる選手はやっている「打つ・走る・投げる・守る」】

教えて井端さん!通算1912安打の打撃 井端弘和選手は、現役時代に通算1912安打もマークしている。身長173センチ73キロとプロとしては小柄な部類で、安打を量産した秘密を聞いた。 バントのやり方を覚えておく? ――「少 […]

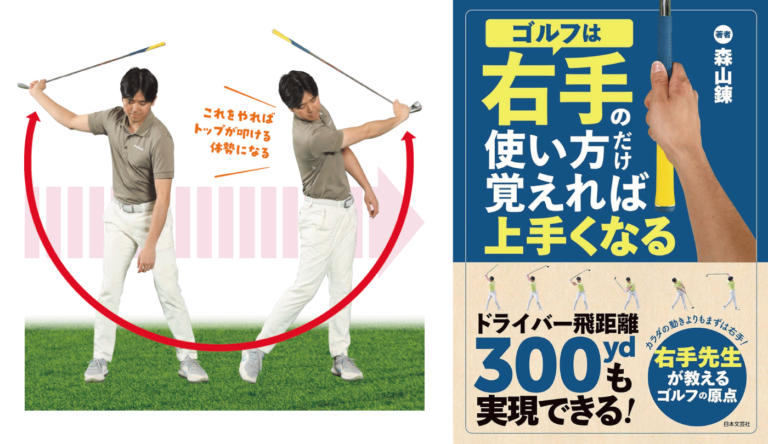

正しいトップの形が分かる!右手が振れない人の為の「逆さ連続素振り」とは?【ゴルフは右手の使い方だけ覚えれば上手くなる/森山錬】

右手が振れない人は逆さ連続素振りで振り回す まずは右手だけでブンブン振ってみよう 正しいトップの形も分かる 右手を使って振っていこうという話をしていますが、中には右手をしっかり振れない人もいます。もちろん、形的には振れて […]

声が小さい、出にくい…呼吸に必要な筋肉を、全体的に鍛えられるトレーニング方法とは?【疲れない!痛めない!体の使い方ビフォー・アフター手帖】

声が小さい、出にくいのは、姿勢と肺の大きさの認識にある【疲れない!痛めない!体の使い方ビフォー・アフター手帖】 空気が喉にある声帯を通ると、ブザーのような振動音になります。声帯の形で、音の高さが決まり、舌や口の形で調整を […]

中国地区のボートレース場にあるおすすめグルメとは!?『究極のボートレースガイドブック』

全国のボートレース場で名物グルメを食べ尽くせ! ボートレース場は全国に24場あります。最も北に位置するのは群馬県のボートレース桐生。いちばん南は長崎県のボートレース大村。そして、レース場それぞれに特徴があります!狭いレー […]