書籍

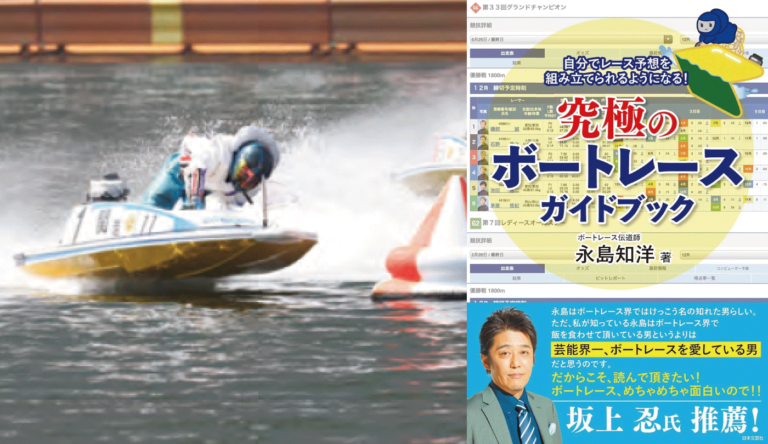

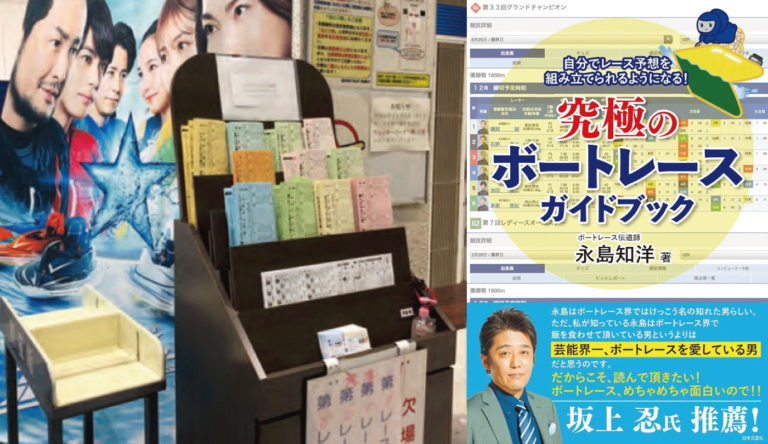

【基礎知識】単勝・複勝/フォーメーション/ボックスのマークシートの書き方とは?『究極のボートレースガイドブック』

ボートレースの基礎知識 まず初めに〝ボートレース〟とはいったいどんなものなのか、初心者のあなたにもわかりやすく説明します。知れば知るほど、水上の格闘技・ボートレースの底知れない魅力へ引き込まれていくことでしょう。これであ […]

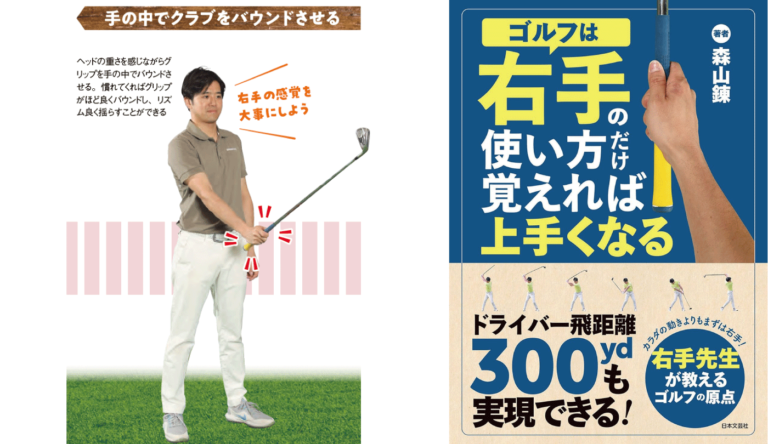

自分のグリップ圧を知る方法とは?【ゴルフは右手の使い方だけ覚えれば上手くなる/森山錬】

右手でヘッドの重さを感じる!それが右手先生への第一歩 クラブを上下に動かしヘッドの重さを感じよう 理想のグリップ圧が分かる まずは、その人なりの右手の感覚をつかむところから始めましょう。右手でクラブを持って、グリップを手 […]

関西テレビアナウンサー/坂元龍斗が解説するプロとアマチュアの目標に対しての構え方の違いとは?【サラリーマンが週1回50球の練習でスコア70台を出した上達法/坂元龍斗】

プロは目標に平行に構えアマは目標に向かって構える 構えのラインと打ち出すラインは異なる プロとアマの違いを見つけるために次のような実験をしました。プロと一緒にラウンドし、プロが打ったあと同じところにボールを置き、同じ向き […]

【基礎知識】ボートレースの醍醐味!決まり手の種類とは?『究極のボートレースガイドブック』

ボートレースの基礎知識 まず初めに〝ボートレース〟とはいったいどんなものなのか、初心者のあなたにもわかりやすく説明します。知れば知るほど、水上の格闘技・ボートレースの底知れない魅力へ引き込まれていくことでしょう。これであ […]

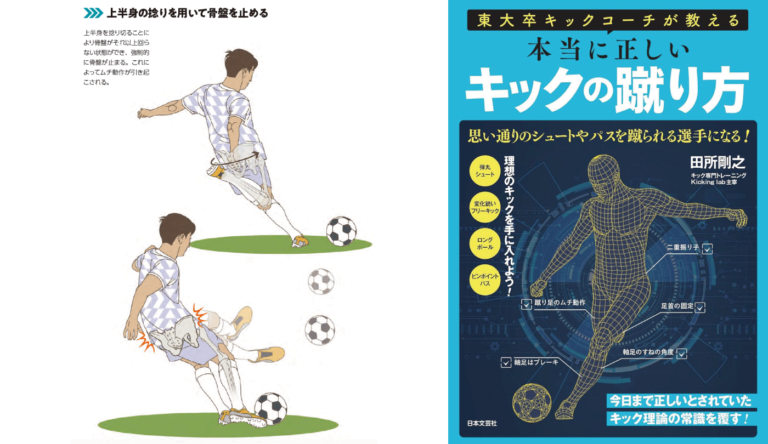

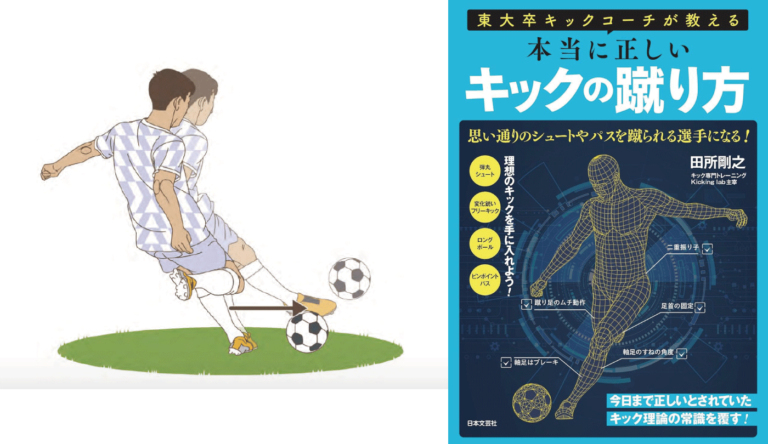

腰の捻りで蹴る?カーブを蹴る為のポイントとは?【東大卒キックコーチが教える本当に正しいキックの蹴り方/田所剛之】

カーブは腰の捻りで蹴る? 上半身の捻りで骨盤を止め蹴り足のムチ動作に繋げる カーブを蹴るためのポイントとして腰を捻るということがよく言われます。そもそも腰の捻りというのが何を指しているかははっきりとは分かりませんが、ここ […]

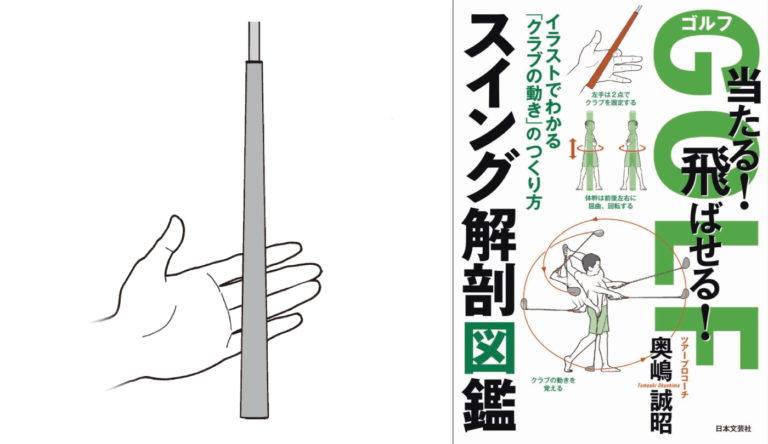

体でつくった力をヘッドに伝えるグリップの握り方とは?【ゴルフ当たる!飛ばせる!スウィング解剖図鑑/奥嶋誠昭】

体でつくった力をヘッドに伝える 【部位】左小指側3本 【機能】クラブを固定する 力を入れても問題が出ない握り方を探す クラブの動きがわかったところで、それをどうつくっていくのか。ここからは、クラブに近い部分から関節ごとに […]

自分がイライラしていると「イライラエネルギー」がお金を遠ざける!お金を自分の元に呼び込む近道とは?【無限にお金を引き寄せる 妄想の法則】

イライラエネルギーがお金を遠ざける【無限にお金を引き寄せる 妄想の法則】 「お金が入ってきたらごきげんになろう」ではなく、自分が先にごきげんになってお金を呼ぼう これまでお話ししてきた通り、同じエネルギー(波動・周波数) […]

【基礎知識】レース場ごとに情報の細かさが違う出走表!見やすいレース場の出走表とは?『究極のボートレースガイドブック』

ボートレースの基礎知識 まず初めに〝ボートレース〟とはいったいどんなものなのか、初心者のあなたにもわかりやすく説明します。知れば知るほど、水上の格闘技・ボートレースの底知れない魅力へ引き込まれていくことでしょう。これであ […]

カーブを蹴る時に重要な力を左右に外す方法とは?【東大卒キックコーチが教える本当に正しいキックの蹴り方/田所剛之】

力を左右に外す方法 蹴り足の内側にインパクトして蹴り足を自然に振る ボールに加わる力をボールの中心に向かう方向から左右にずらすためのポイントは、蹴り足の面を蹴り出し方向に向け、蹴り足の運動方向をそこから左右にずらすことで […]

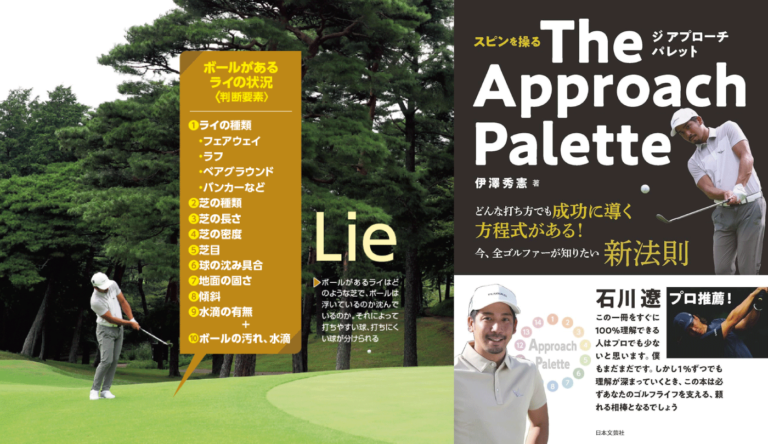

アプローチ成功のカギを握るライやグリーンの状況判断要素とは!?【スピンを操るThe Approach Palette/伊澤秀憲】

打つ直前の準備がさらに大事 ライやグリーンの状況確認がアプローチ成功のカギを握る ボールのあるライとピンまでの状況を知る 「打つ前の準備=イメージ作り」について、話を戻します。事前の準備として技術の引き出しを持っておけ […]

「ほしい」と願い思い続けるよりも、手に入れた自分を妄想した方が働く、潜在意識が持つ特徴とは?【無限にお金を引き寄せる 妄想の法則】

「ほしい」と願うよりも「手に入れる」と決める!【無限にお金を引き寄せる 妄想の法則】 「ほしい」と思っているだけでは、「ほしがっている自分」が実現し続けてしまう ここに、2人の男性がいます。2人は、収入も同じくらいです。 […]

【基礎知識】ボートレースの予想の仕方・オフィシャルサイトの出走表の見方とは?『究極のボートレースガイドブック』

ボートレースの基礎知識 まず初めに〝ボートレース〟とはいったいどんなものなのか、初心者のあなたにもわかりやすく説明します。知れば知るほど、水上の格闘技・ボートレースの底知れない魅力へ引き込まれていくことでしょう。これであ […]