書籍

デジタルで一番進んでいる国はどこ?【図解 地政学の話】

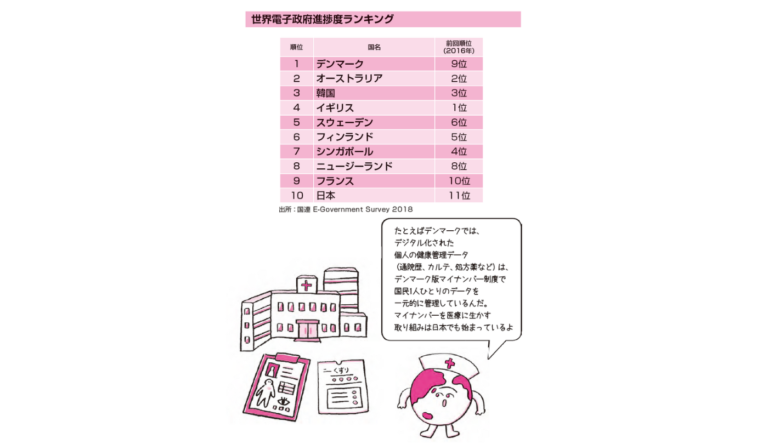

小国家ほどデジタル化が進みやすい 公的手続きや医療データのやりとりなどデジタル1つでできる時代。もっとも市民レベルにまでデジタルが浸透しているのはデンマークです。国連の経済社会局が発表した世界電子政府ランキングによると2 […]

インドでIT産業が急速に発展したのはなぜ?【図解 地政学の話】

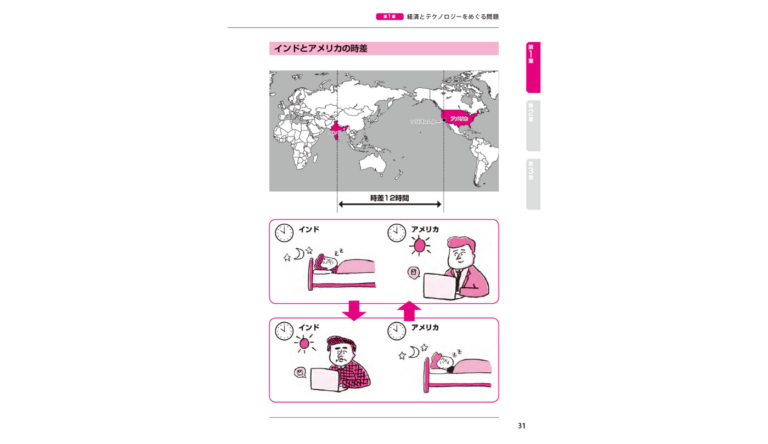

バンガロールの人たちと開発を進めるアメリカ企業 世界のトップ企業が次々とインドに拠点を置き始めています。インドのシリコンバレーといわれるバンガロールはおもにアメリカ企業の出先機関として発展してきました。インドがアメリカの […]

宇宙開発競争もアメリカVS中国【図解 地政学の話】

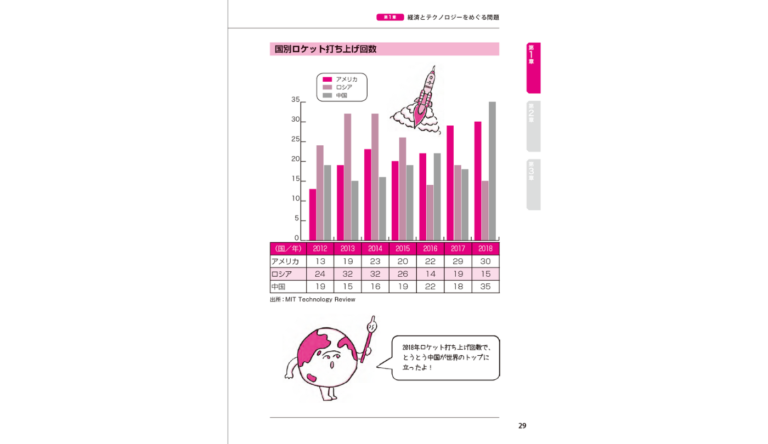

急ピッチで進む中国の宇宙ステーション 冷戦時代、アメリカとロシアは宇宙開発を競いあっていました。人類が月に着陸したのも、し烈な米ソの戦いがあったからです。しかし、今、宇宙開発でアメリカが戦うべき相手は中国です。2019年 […]

「ゾウ」と「アリ」の細胞の大きさは同じ?細胞が大きくなると避けられないリスクとは?【生物の話】

~個体の大きさと細胞の大きさ~ ゾウはあれだけ体が大きいのだから、ひとつひとつの細胞が巨大なのではないかとも思えますが、実は細胞の大きさは、種によることなくほとんど同じで、1ミリの1000分の1の単位であるマイクロメート […]

AI大国はアメリカor中国どっちなの?【図解 地政学の話】

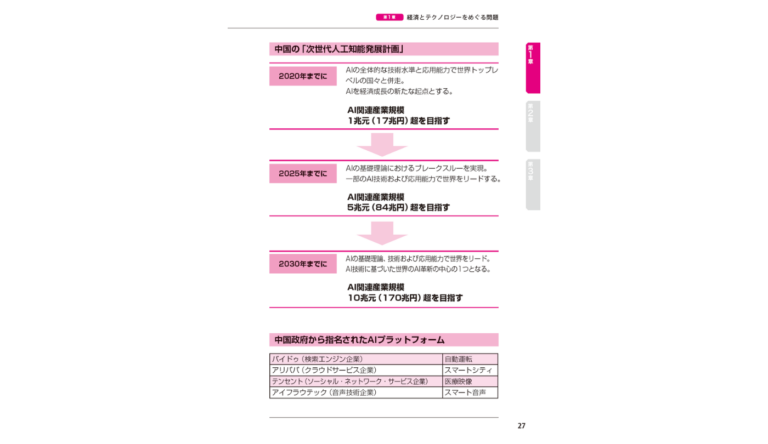

中国は国家ぐるみで開発に力を入れる 中国が今、力を入れているのが第3の革命といわれる人工知能(AI)です。2017年に中国科学技術部は「次世代AI発展計画」を発表し、2030年までにAIの分野で世界トップレベルになるとい […]

人間の体は何個の細胞でできてるの?【生物の話】

~多細胞生物の個体の成り立ち~ 地球上に生命が誕生したのはおよそ40億年前のこと。分子の互いに繋がるという性質を元に、複雑な分子が形成されていき、最初の生命体の誕生に至りました。誕生した当初、生命はたった一つの細胞(単細 […]

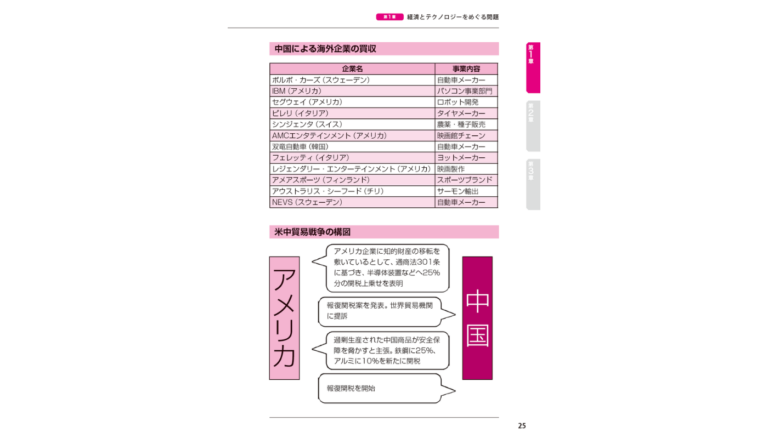

ハリウッド映画と中国マネーの関係ってどうなっているの?【図解 地政学の話】

中国の富豪に買収されたハリウッドスタジオ 2015年ごろから、ハリウッドで制作される映画の中で、中国の存在が大きくなっています。マット・デイモン主演の『オデッセイ』でも、NASAの窮地を救うのが中国国家航天局という設定。 […]

ペンギンが飛べなくなったのは進化なの?【生物の話】

~自然選択と生存競争~ 陸上をヨチヨチ歩く姿は愛嬌たっぷり。ペンギンはその愛くるしい姿から、動物園でも大人気の動物です。でも、ひとたび海中に入ると……陸上では考えられないくらいの俊敏さを発揮して獲物を捕らえます。海を「飛 […]

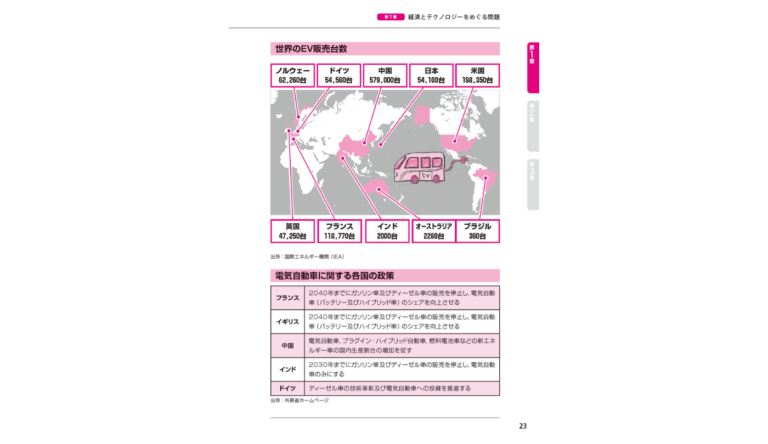

EVバス人気で世界の自動車産業のトップが中国に?【図解 地政学の話】

日本製と比べ低価格な中国製EVバス バッテリーを搭載し、電気だけで走るEV(電気自動車)は化石燃料を一切使わず、空気を汚さないことで大きな注目を集めています。2015年には中国がアメリカに行っているサイバー攻撃をやめるこ […]

人間はなぜ体毛を失ったの?【生物の話】

~人類の進化~ 哺乳類を指す「けだもの」の語源は「毛のもの」。毛があることは哺乳類の大きな特徴です。体毛の役割は、体温の保持と体表の保護にあると考えられています。クジラなどの水生動物は水中での遊泳にとっての抵抗を少なくす […]

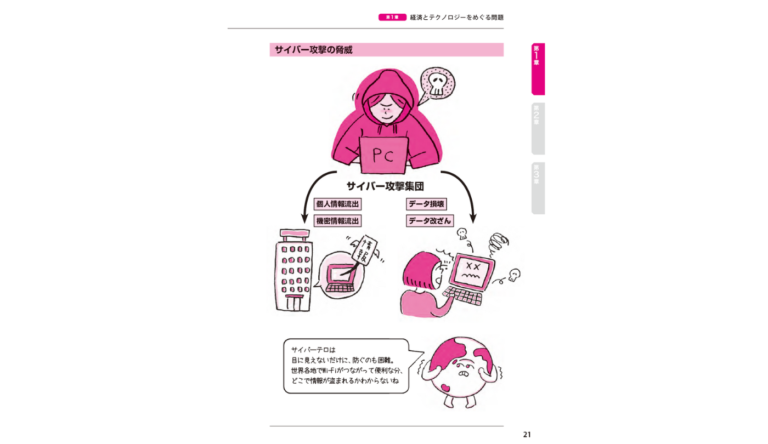

東京五輪で日本がサイバー攻撃を受ける?【図解 地政学の話】

中国政府が関与するサイバー攻撃集団 2010年、中国人民解放軍陸水信号部隊がアメリカ政府や日本省庁へ不正アクセスしていることが発覚しました。2015年には中国がアメリカに行っているサイバー攻撃をやめることで両国は合意しま […]

蛇はなぜ足を失っていったの?【生物の話】

~用不要説と自然選択説~ ヘビにもともと脚がなかったわけではありません。1億年ほど前、トカゲの一部から分岐したとされています。ヘビはどのような経緯で脚を失ったのでしょうか? 18世紀頃から生物学者たちは生物の進化について […]