書籍

混沌とした現代社会で必ず役に立つ!今知っておきたい「心理学」とはどういう学問?【心理学の話】

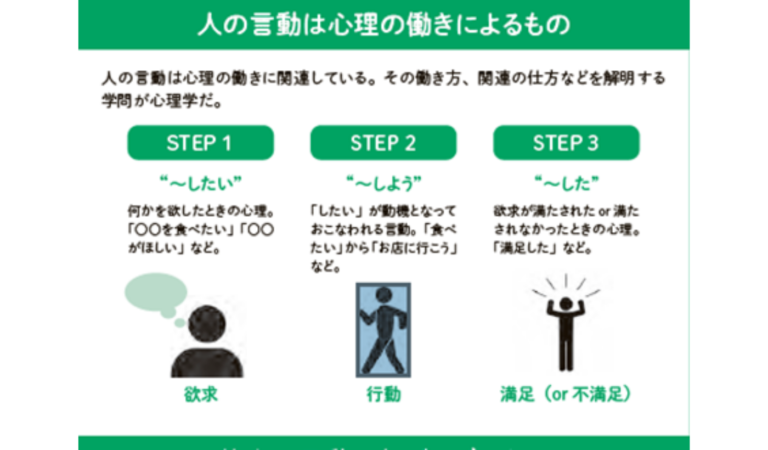

行動や身体に表れる変化を分析して無意識を推察する 英語ではPsychologyと表記される「心理学」。ギリシア語の心(psyche)と論理(logos)の2語に由来する言葉で、1590年にドイツの哲学者ルドルフ・ゴクレニ […]

みそ汁のお椀がテーブルの上を滑るのはナゼ?/摩擦とボイル–シャルルの法則【物理の話】

摩擦とボイル–シャルルの法則 熱いみそ汁を入れたお椀を、濡れたテーブルやお盆の上に置くと、なにかの拍子にスーッと滑るように動き出すことがあります。この現象には、摩擦とボイル‒シャルルの法則が関わっています。 摩擦とは、接 […]

春は出会いの季節!新しい環境でも円滑にコミュニケーションを進めるために知っておきたい心理学の話!【心理学の話】

『心理学の話』はこんな人におすすめ! ・人間関係を円滑に進めたい ・苦手なあの人が何を考えているの知りたい ・好きな人を振り向かせたい etc…. 以上の方には「図解 心理学の話」は大変おすすめな本です。 ど […]

コップの水はなぜ、せり上がっているのか?水の表面張力と界面張力とは【物理の話】

水の表面張力と界面張力 ガラスのコップに水を注いで横から見ると、コップの壁面近くで水面が少しせり上がっていることがわかります。 ここでは、この現象に深く関わっている表面張力と界面張力について考えましょう。 私たちの身の回 […]

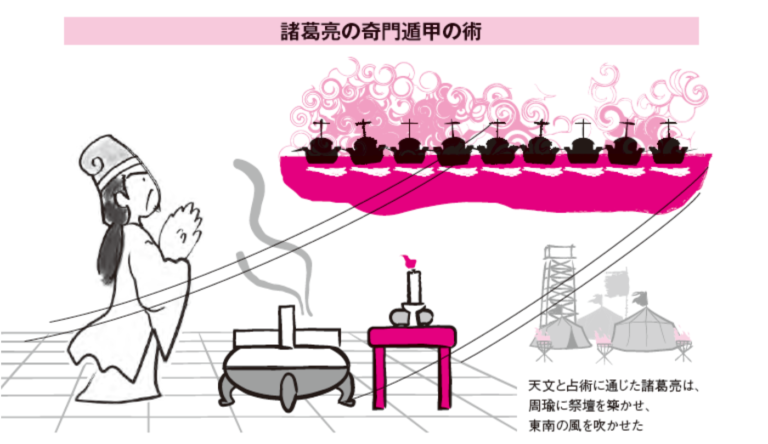

「赤壁の戦い」公明の奇術の風が戦になびく【図解 三国志】

奇門遁甲の術にて諸葛亮、長江に東南の大風を喚ぶ この夜、同船していたのは魯粛だった。諸葛亮のあまりの神算鬼謀に声も掠れるが、にしても「川霧になることがおわかりだったのか」と訊かざるを得ない。」 「天文に通じず、地勢を弁え […]

人と同じことをしていては、成功者になるのは難しい。だからこそ安易な近道を選ぶのではなく、価値ある取り組むべき事とは?【論語】

子(し)曰(いわ)く、異端(いたん)を攻(おさ)むるは、斬(こ)れ害(がい)あるのみ。 <訳>先生がいわれた。王道といわれる道を学んでもいないのに、裏の道や別の道を専攻することは、害にしかならない。 異端とは、その世界や […]

「赤壁の戦い」諸葛亮の奇策がハマる【図解 三国志】

干し草に十万本の矢を奪うというまさかの策 長江の対岸を挟んでの曹操との睨み合いも日を重ねていた。そんな折、周瑜は、劉備を亡き者にせんと自陣へ誘う。劉備は関羽を供に現れた。周瑜は、殺意を隠して酒宴でもてなし、隙をうかがう。 […]

学ぶことの基本姿勢について、車の両輪のように備えて進んで行く重要な二つのこととは?【論語】

子(し)曰(いわ)く、学(まな)んで思(おも)わざれば則(すなわ)ち罔(くら)し。思(おも)うて学(まな)ばざれば則(すなわ)ち殆(あや)うし。 <訳>先生がいわれた。教えられたことを学ぶことや、本を読むだけで、さらに深 […]

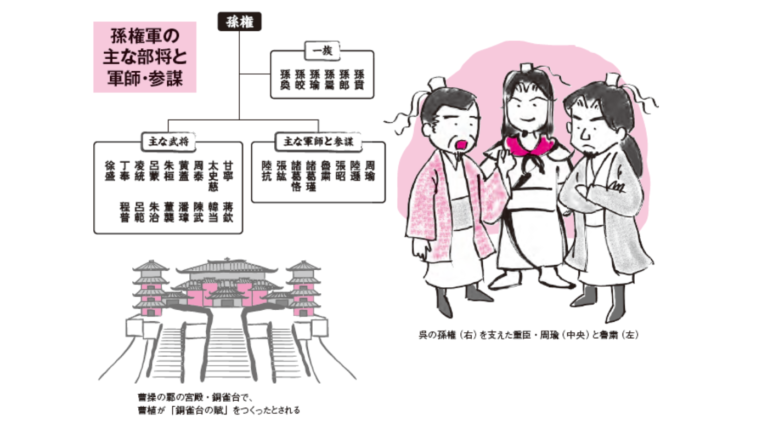

「赤壁の戦い」三国志史上最大の戦争へ!【図解 三国志】

周瑜、諸葛亮の鬼謀を怪しみ、除かんとす 周瑜は二世三公の揚州きっての名門だ。周瑜の発言は大きな力を持つ。権力を増幅させていた曹操から人質を出すように迫られたときも、孫権は母の前で周瑜の言う通りに拒絶した。孫権の母はすでに […]

社風全体がよい方向にまとまるため、部下に対して指導的立場にある者の使命とは?【論語】

子(し)曰(いわ)く、其(そ)の身(み)正(ただ)しければ、令(れい)せずとも行(おこ)なわる。其(そ)の身(み)正(ただ)しからざれば、令(れい)すと雖(いえど)も従(したが)われず。 先生がいわれた。指導的立場に立つ […]

三国志きっての策士・諸葛亮【図解 三国志】

曹操の脅しに帰趨を迷う孫権 曹操が孫権に送った帰順勧告状とは、次のようなものであった。「天子の命により、近ごろ罪状を数えたてて罪人を討伐せんとし、軍旗を南に向けたが、劉琮はなんら抵抗もせず降伏した。今度は水軍百万の軍勢を […]

ビジネスの場で、与えられたプランに「ああでもない、こうでもない」と弁解するより望ましい姿勢とは?【論語】

子貢(しこう)、君子(くんし)を問う。子(し)の曰(いわ)く、先(ま)ず其(そ)の言(げん)を行(おこ)ない、而(しこう)して後(のち)にこれに従(したが)う。 子貢が、君子とはどのような人のことかをたずねた。先生はいわ […]