コラム

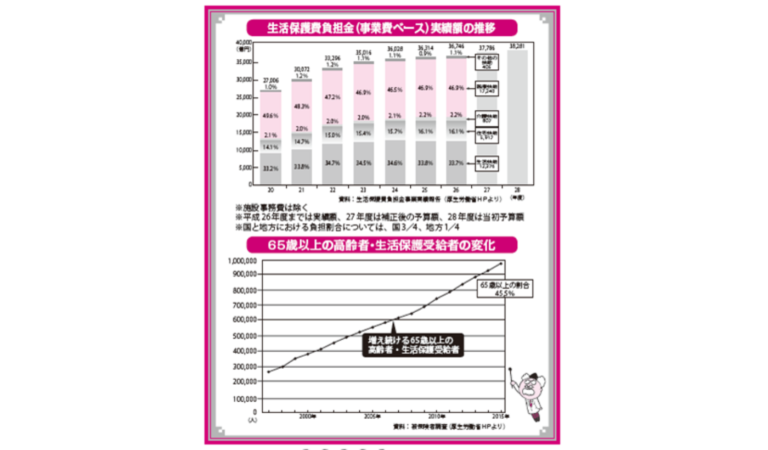

受給者総数は214万人超!恐ろしい生活保護総支払額とは!?【経済の話】

右肩上がりの生活保護 生活保護受給世帯が増え続けています。当然ですが支給総額も右肩上がりです。2017年の生活保護受給世帯は164万世帯におよび、受給者総数は214万5415人にのぼります。日本では約58人に1人が生活保 […]

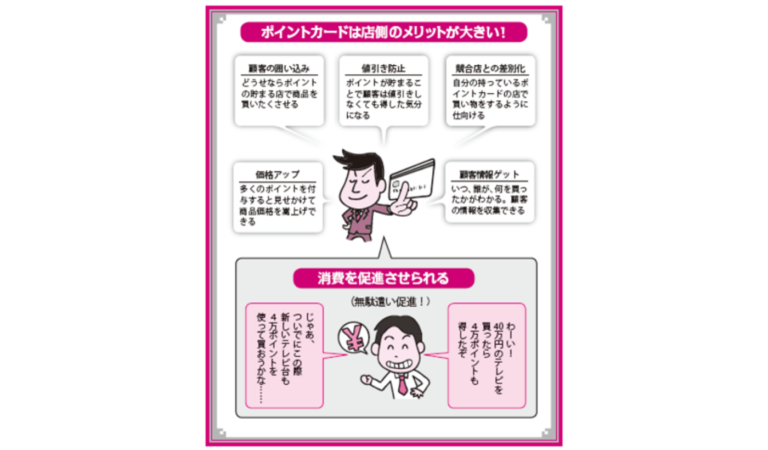

話題の“ポイ活”って消費者にとってほんとにおトクなの?【経済の話】

しっかりと知ってお得な生活を 今や買い物をする際、レジでポイントカードの提示を求められるのは普通のことになりました。なぜ、ポイントカードはこれほど普及したのでしょうか。店側にとっての最大のメリットは、お客の囲い込みが図れ […]

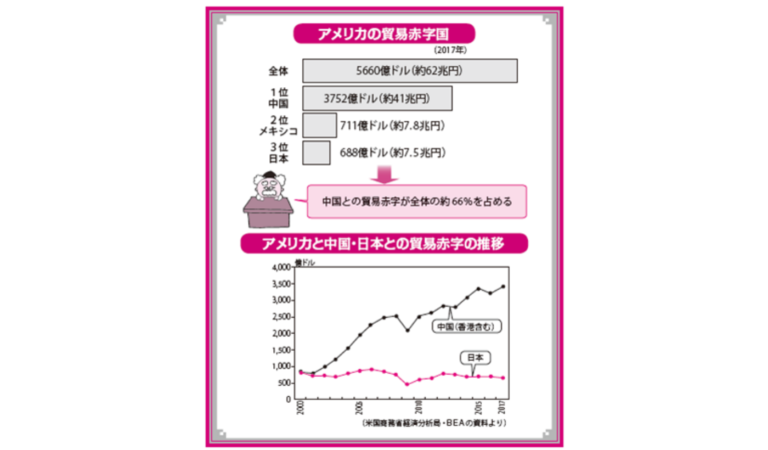

なぜトランプ前大統領は貿易戦争を仕掛けたのか?【経済の話】

知っておきたいアメリカの経済状況 米国は70年代以降、恒常的に貿易赤字が続いています。08年のリーマン・ショックで一時期縮小しますが、その後も拡大が続きます。貿易赤字とは、輸出よりも輸入が多いことですが、米国の通貨が強く […]

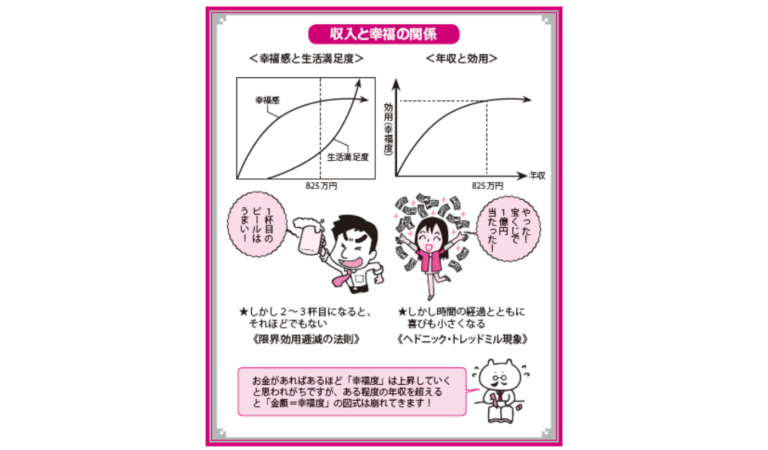

年収825万と1千万の人の幸福度は全く変わらない?【経済の話】

一定の年収を得ると幸福度に変化はない? 年収と幸福に関する研究はいろいろあります。有名なのはプリンストン大学のダニエル・カーネマン教授(2002年行動経済学分野で初のノーベル経済学賞受賞)や、同じ大学のアンガス・ディート […]

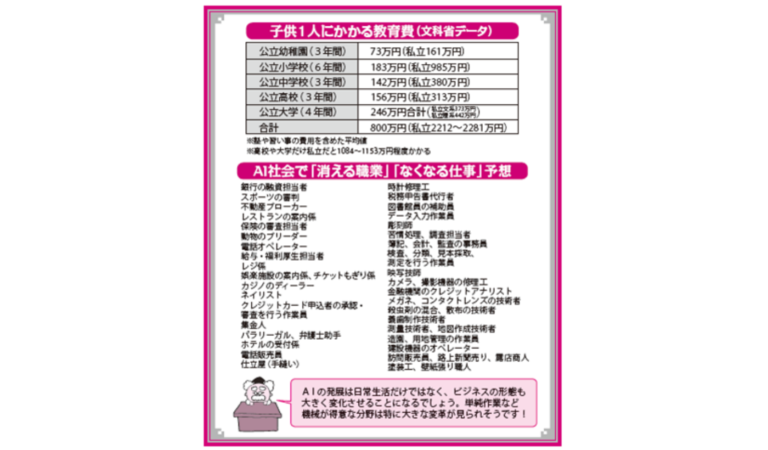

今までの常識は通用しない!老後資金の枯渇を招くヤバイ「教育費」の掛け方とは!?【経済の話】

教育費のかけすぎは老後の負担に 勉強の嫌いな子供に無理やり学習環境を整えても、IQにおいては8割が遺伝で決まるそうです。一生懸命勉強すれば、高偏差値の一流大学に合格できると信じられていますが、学習に関わる遺伝子が優秀でな […]

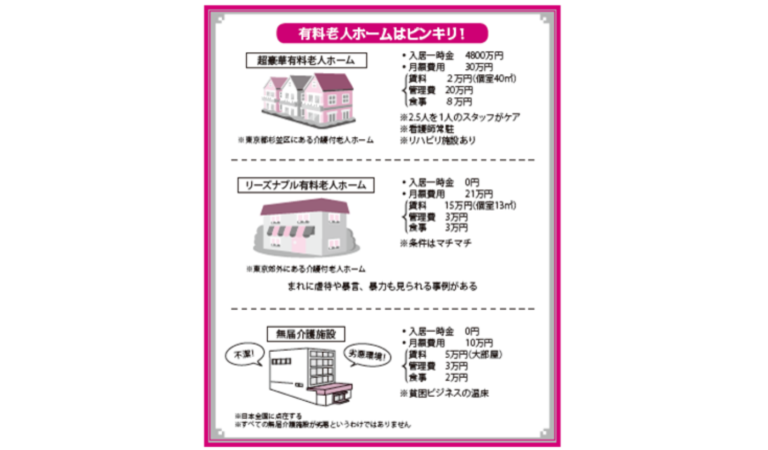

日本が直面する大きな高齢者問題!介護が必要でも老人ホームに入れない現実【経済の話】

日本が直面する大きな高齢者問題 「健康寿命」とは、WHO(世界保健機関)の定義では、平均寿命から疾病、衰弱、認知症などの要支援や要介護を必要とする「健康でない状態」の期間を差し引いたものです。 日本人の平均寿命は、男性8 […]

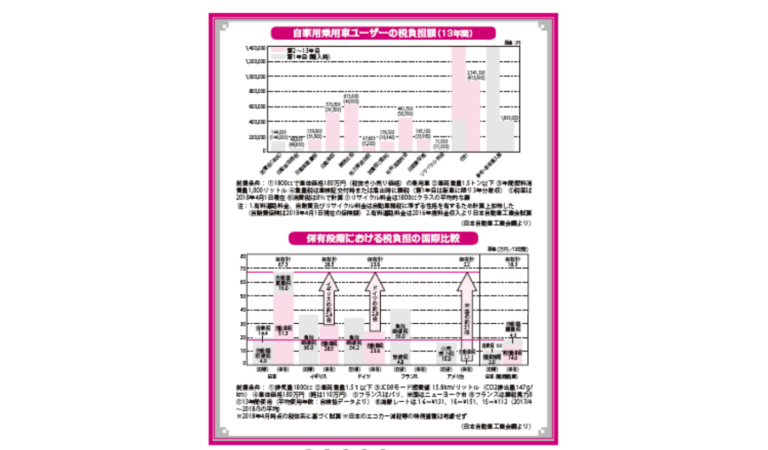

マイカー保有コスト軽く500万円超!大都市でのマイカー保有がNGな理由とは!?【経済の話】

車の購入ちょっと待って!本当に必要ですか? 地方では交通が不便ですから、マイカーが家族の生活を支える必需品といえるでしょう。 しかし、電車やバス、タクシーなど、公共交通が充実した都会において、マイカー保有は無駄の塊です。 […]

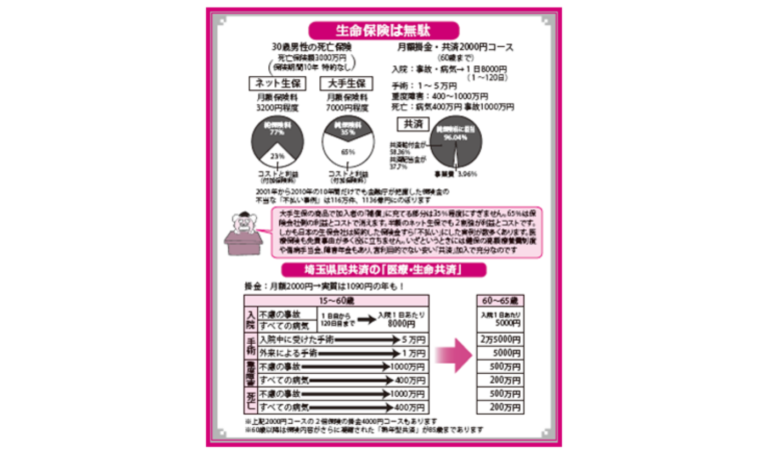

ぜひ知っておきたい!この時代の上手な生命保険の選び方【経済の話】

その保険、本当に必要ですか? 家計支出において、住宅ローンの返済に次いで大きい出費が生命保険料の支払です。生命保険文化センターの調査によれば、2016年の一世帯当たりの生命保険の年間払込額(個人年金保険の保険料含む)の平 […]

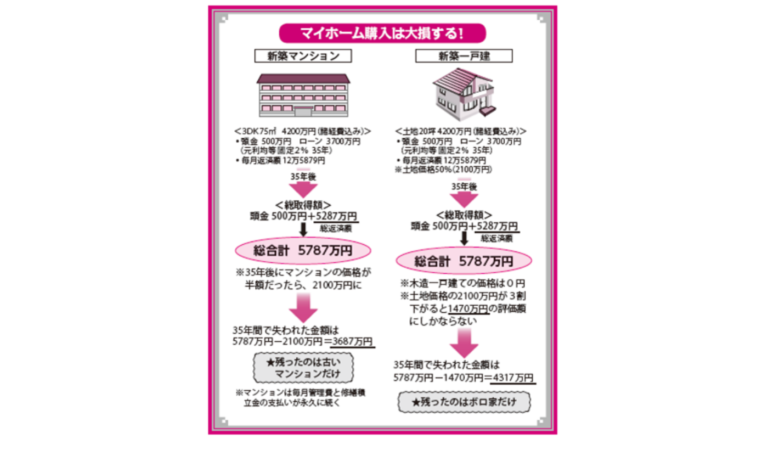

このご時世マイホームの所有と賃貸・どちらが有利なの?【経済の話】

夢のマイホームは正しい選択なのか? 一般的なマイホーム購入のメリットは、ローン完済後は自分の家になることでした。ただし、今後の人口減少時代は住宅が余ってくることが確実です。ゆえにこれまでのメリットが、必ずしもメリットのま […]

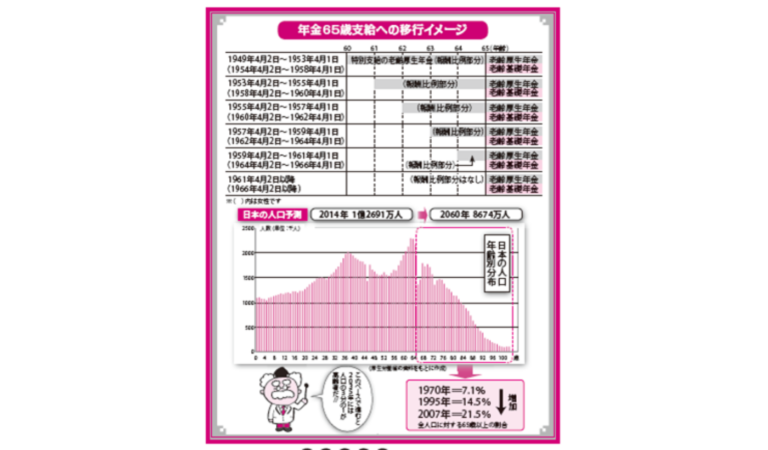

あなたは大丈夫?60歳からの「年金空白5年間」への備え【経済の話】

老後に私たちが備えるべきこととは? これまで老齢厚生年金は60歳から支給されました。ところが、制度改正で男性は昭和36年4月2日以降、女性は昭和41年4月2日以降生まれの人は、年金支給が65歳からとなり、60歳から65歳 […]

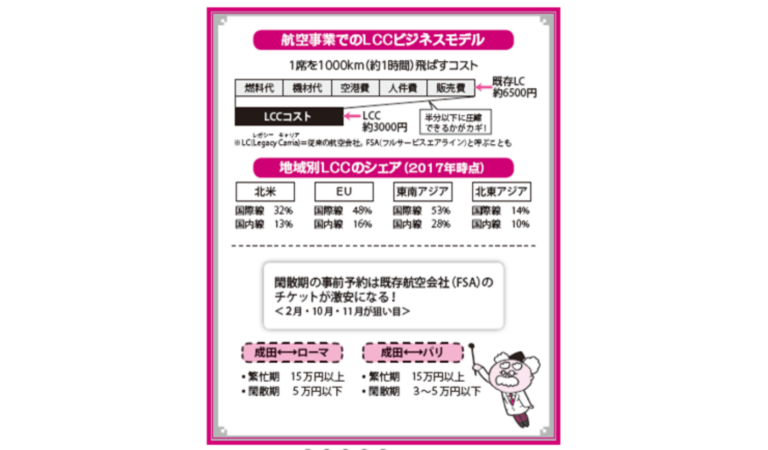

格安航空を利用する際に気を付けたいメリット・デメリット【経済の話】

航空チケットを取るときに知っておきたい裏ワザ 近年、航空券は非常に安くなり、LCC(ローコストキャリア)の存在感も増しました。LCCは、徹底したコスト削減で既存の航空会社の半額から3分の1の価格です。航空機材は燃費がよく […]

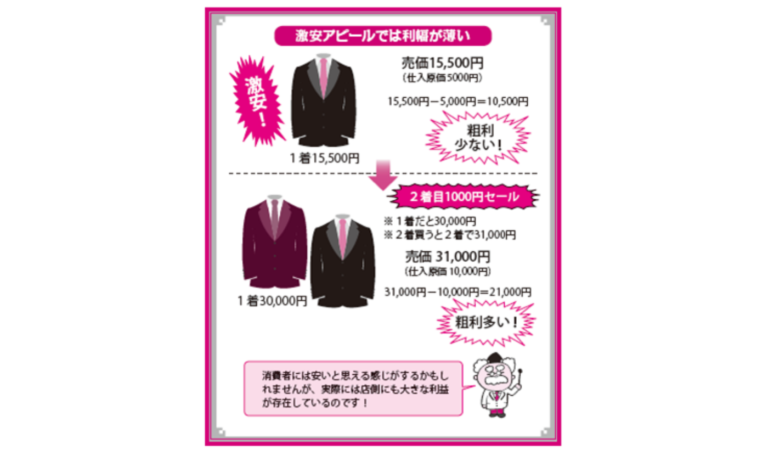

格安紳士服チェーンがスーツ2着目をあんなに安くできるカラクリとは?【経済の話】

紳士服業界では常識のカラクリ 格安紳士服チェーンに行くと、1着2万円台、3万円台、4万円台などと、価格段階別表示でスーツをズラリと陳列しています。こんな並べ方をすると、もちろん一番売れるのは真ん中の3万円台です。 お寿司 […]