1日5合以上!? 爆食が当たり前だった江戸時代の食生活とは【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

1日5合以上! 爆食が当たり前だった昔の日本

江戸の食事は主食が9割!?

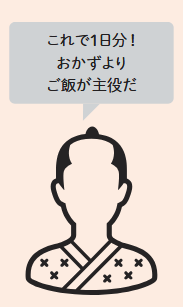

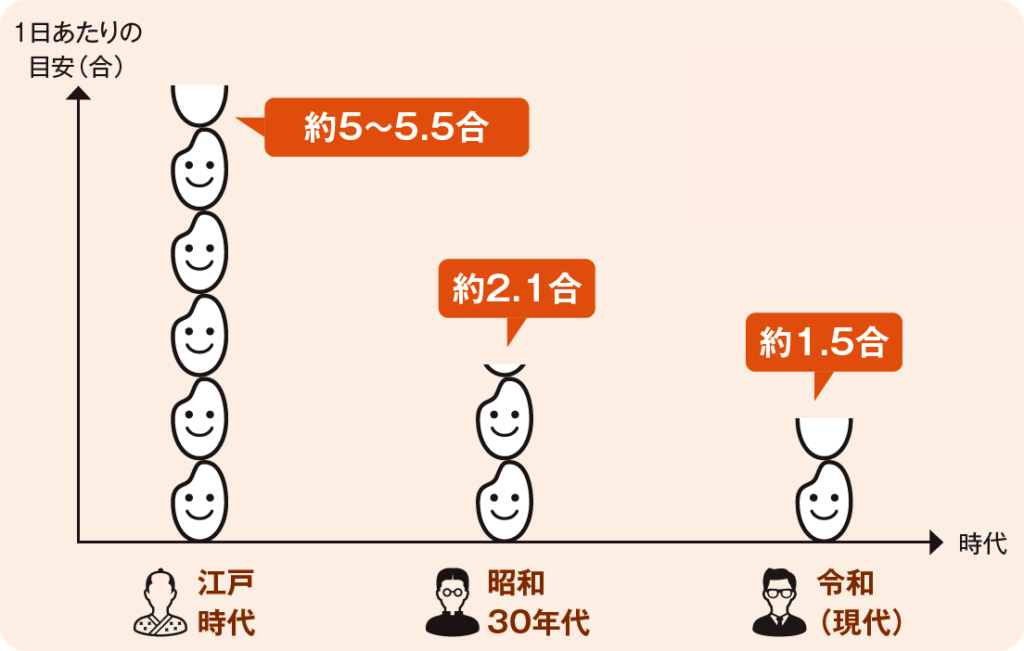

現代の私たちは、健康志向や多様な食文化の広がりから、1日に食べるご飯の量が少なくなっています。ところが、江戸時代の人々は1日5合以上もの米を食べるのが当たり前でした。ご飯は、まさに食生活の中心を担う存在だったのです。

江戸の町人や農民の多くは、肉や乳製品にほとんど縁がなく、魚や野菜も季節に左右されがちでした。そんななかで、安定して手に入り、腹を満たせるのが米だったのです。成人男性の平均的な米消費量は1日5合以上、力仕事をする人では6~7合に達することもあったといわれています。

食事のスタイルは一汁一菜が基本で、味噌汁や漬物と大量のご飯を組み合わせるのが一般的でした。つまり、ご飯で大半のエネルギーを補っていたのです。とくに江戸の町では、玄米ではなく、白米=銀シャリを好んで食べる文化が定着していました。

しかし明治以降になると、食生活に変化があらわれます。都市化や西洋の食文化の影響を受けて、肉やパンなどが少しずつ取り入れられ、米の消費量は次第に減少していきました。食卓に並ぶメニューの幅が広がるにつれ、ご飯は主食でありながらも、多様な料理を引き立てる存在へと役割を変えていったのです。

昔の食事量を見てみよう

朝

白米約1.5合分(どんぶりサイズ)+味噌汁+漬物

昼

白米約2合分(山盛り)+味噌汁+野菜のおかず

夜

白米約2合分(おひつ1杯分)+煮物や焼き魚少々

日本人の米の食べ方はこう変わった

1日5合は、現在の3倍以上の消費量。昔の人は、本当に“ご飯で生きていた”ことがわかります。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 米の話』著:トキオ・ナレッジ

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 米の話』

著:トキオ・ナレッジ

スーパーなどでの米不足、転売、価格高騰などで、ニュースやワイドショーでここ最近毎日のように取り上げられる今いちばんのホットトピック「米」。

備蓄米の放出により、古米がスーパーやコンビニで置かれるようになりましたが、味や品質、衛生面、値段、美味しく食べる方法など、普段何気なく食べていた米について興味をもって調べる人が増えてきました。

また、近年糖質制限という逆風もある一方で、健康志向や和食ブームの高まりにより「米」の再評価も進んでいます。

本書は、私たちの食卓に欠かせない「お米」にまつわる知識・文化・歴史・雑学などを、図解を交えてわかりやすく、楽しく紹介する教養本です。

「“令和の米騒動”はひとつの原因では語れない」

「年々減少する米の消費量 それでも起こる米不足」

「備蓄米ってなに? 米に消費期限はないの?」

「外国米が日本市場になかなか入れない理由」

「炊飯器に放置された保温状態の米の消費期限は?」

「白米より栄養価アップ!今人気の分づき米とは」などなど

読めば誰かに話したくなる米知識が詰まった一冊です。

この記事のCategory

オススメ記事

米の世界はこんなに奥深い! 精白米・無洗米・玄米・雑穀米の違いとは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

家庭用米と政府備蓄米に違いはある? 精米日とおいしさの関係とは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

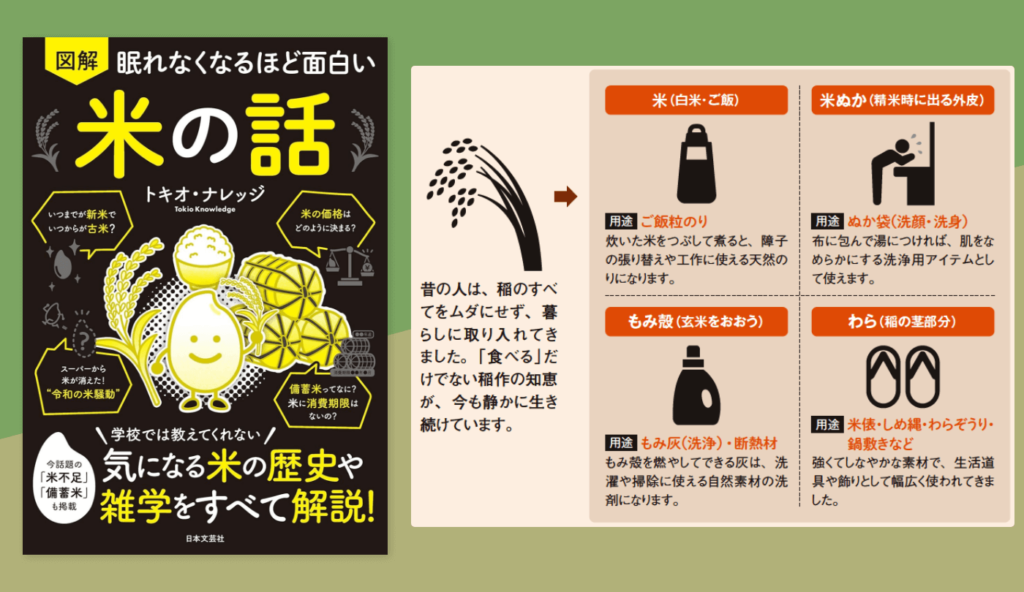

「米は食べる」だけじゃない! 稲をフル活用する日本人の知恵とは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

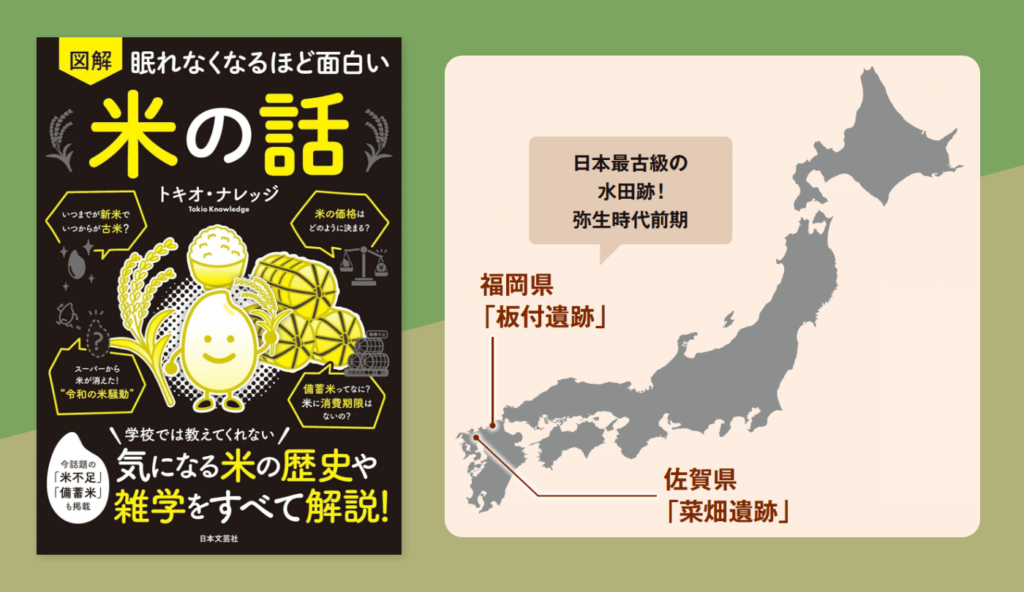

最古級田んぼは九州にある!? 日本の稲作の起源はどこに?【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

最古のファストフード? おにぎりは弥生時代から食べられていた!?【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

武士の給料は米だった!? 江戸を動かした「石高制」のしくみとは【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

米の作り方で価格が変わる! 慣行・特別・有機栽培米の違いとは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

消費量減でも起こる米不足 「減反政策」の危ういバランスとは【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

求人情報

焼き鳥屋の店舗運営スタッフ/月収30~50万/完全週休2日制/未経験OK

焼き鳥きんざん 名駅四丁目店

勤務地:愛知県雇用形態:正社員給与:月給30万円~50万円スポンサー:求人ボックス

介護老人保健施設の介護士

医療法人としわ会

勤務地:愛知県雇用形態:正社員給与:月給26万円~36万円スポンサー:求人ボックス

プラモデルの様な産業機械の設計スタッフ/フルオーダーメイドのものづくりで唯一無二の設計を追求します

株式会社高橋機械製作所

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給30万円~スポンサー:求人ボックス

社労士/未経験可/資格取得支援制度/研修充実/フレックス制度あり/残業少なめ

社会保険労務士法人伊藤人事労務研究所

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:年収390万円~520万円スポンサー:求人ボックス

交通誘導警備/サービス系/警備員 ホームレス寸前からの一発逆転 家も仕事も今日決まります 警備

株式会社MKR

勤務地:東京都雇用形態:アルバイト・パート給与:日給1万840円~スポンサー:求人ボックス

地元で働くNISSANの営業

愛知日産自動車株式会社 蟹江店

勤務地:愛知県雇用形態:正社員給与:月給19万円~23万円スポンサー:求人ボックス