書籍

睡眠にはふたつの周期があり赤ちゃんの体内時計も同じです【90分周期で9割の子が本当に眠ってくれる!】

睡眠にはふたつの周期があり赤ちゃんの体内時計も同じです おやすみレッスンのポイント ・体は休んでいても脳が活発にはたらく「レム睡眠」と体も脳もリラックスして深く眠る「ノンレム睡眠」があります ・ふたつの睡眠は90分周期で […]

邪気を祓って立身出世!端午の節句【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

5月5日|邪気を祓って立身出世!端午の節句 「尚武」「勝負」につながる菖蒲で穢れや邪気を祓い、男の子の運気パワー全開! 「端」は「はじめ」という意味で、端午は月の初めの午の日を表します。中国の古書によると端午とは「仲夏( […]

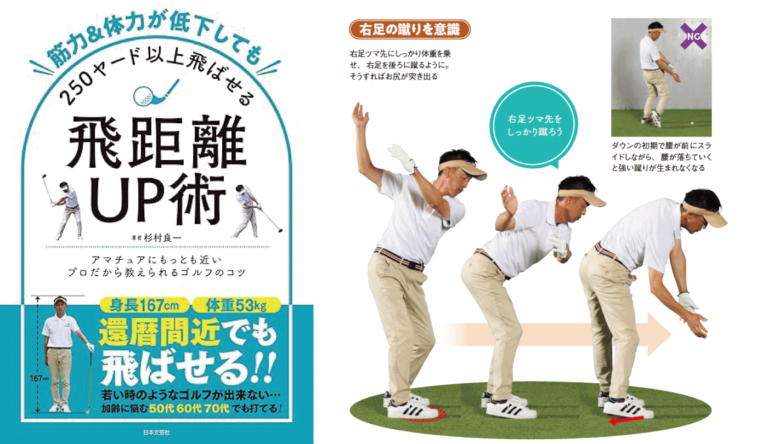

強いインパクトが生まれるダウンスイングで右足ツマ先に体重を乗せて蹴る方法とは!?【筋力&体力が低下しても250ヤード以上飛ばせる飛距離UP術/杉村良一】

効率的スイング!スギプロのSS打法 【SS打法 ダウンスイング】右足を後ろに蹴りながら左お尻を後ろに引いていく 右足ツマ先に体重を乗せて蹴る ダウンスイングについて上半身の動きを中心に説明してきましたが、下半身の動きも大 […]

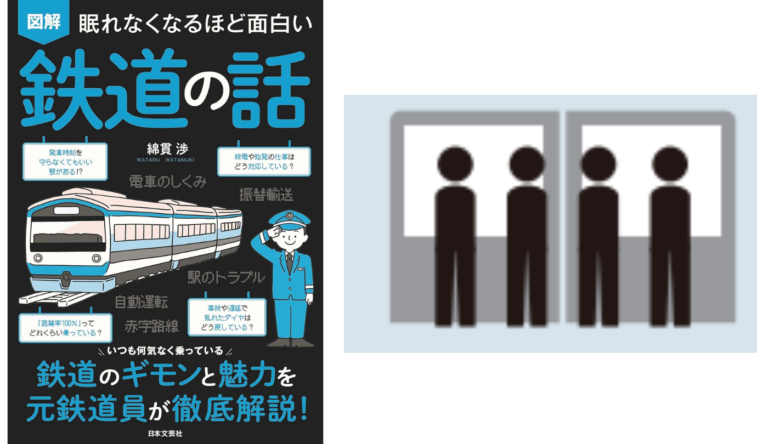

電車のドアの大きさと数が輸送力に与える影響とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

ドアの大きさも電車の輸送力に関係している スムーズな乗り降りのための工夫 混雑時や通勤帰宅ラッシュの時間帯は多くの人が電車を利用します。乗車や降車の時間を短縮できれば、その分運行本数を増やせたり、スムーズな運行ができたり […]

睡眠は体内時計がコントロールしています【90分周期で9割の子が本当に眠ってくれる!】

睡眠は体内時計がコントロールしています おやすみレッスンのポイント ・人の睡眠は1日周期の体内時計「概日(がいじつ)リズム」にコントロールされます ・赤ちゃんは1日に満たない体内時計「超日周期(ちょうにちしゅうき)」にコ […]

神が依る桜で運気アップ!お花見【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

3月下旬~4月上旬|神が依る桜で運気アップ!お花見 平安貴族も江戸庶民も満開の桜の下で宴会。今も続くお花見の風情です。 桜の開花予想から満開までが連日ニュースで報道されるほど、桜の開花はかなり重要な関心事となります。桜の […]

池やバンカーでのルール&マナー【これだけできれば大丈夫! 初心者女子のためのゴルフBOOK】

池やバンカーでのルール&マナー 【最善の方法を選択しよう】 池、クリークなどのペナルティーエリア、バンカーには入れたくなくても入ってしまいます。 主なものを挙げましたので覚えておきしましょう。 主なルール 池にボールが入 […]

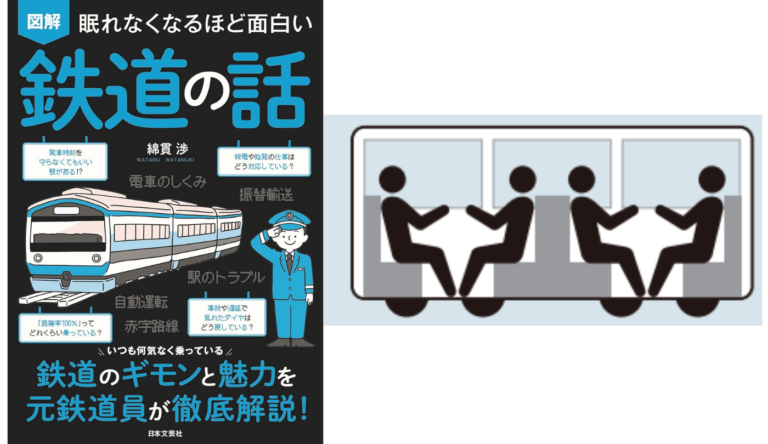

電車の座席はなぜ違う?ロングシートとクロスシートのメリット・デメリットを解説【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

電車のシートの形がいろいろある理由 シートの形によって長所と短所がある 鉄道車両に必ず備わっている座席。その形は車種によってさまざまですが、主にロングシートとクロスシートの2つに分けられます。それぞれにはメリットとデメリ […]

環境汚染?人体破壊?吸ったらヤバそうな有毒ガス【眠れなくなるほど面白い 図解 毒の話】

環境汚染?人体破壊?吸ったらヤバそうな有毒ガス 人体や環境に害をもたらす気体 有毒ガスとは文字通り、毒性がある気体のことです。吸い込んだり、体に触れたりすると、健康に害を及ぼす危険性があります。 有毒ガスにはさまざまなも […]

【マイノリティ・インフルエンス】劣勢な状況からの大逆転を成功させる魔法【白魔法の心理学】

劣勢な状況からの大逆転を成功させる魔法 少数派の意見が多数派を打ち破る2つの方略とは? 会社という組織をはじめ、グループや集団のなかでは少数派の意見は軽く扱われがちで、気づいたらなかったことにされることも多いものです。 […]

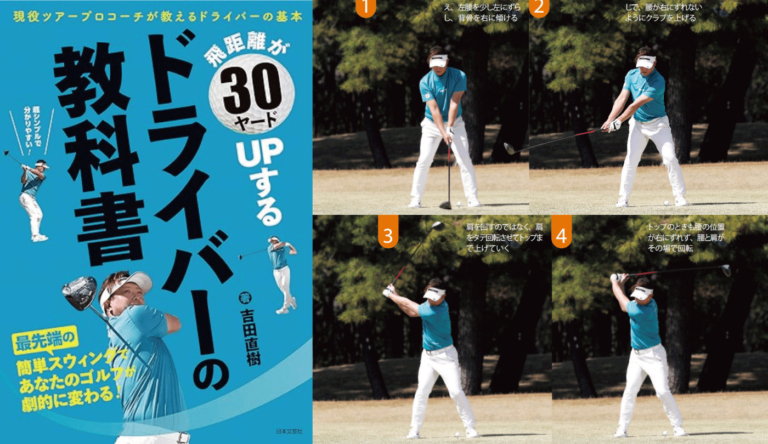

大きな飛距離を生むカギとなるLPスウィングで大事なこととは!?【飛距離が30ヤードUPするドライバーの教科書/吉田直樹】

結果が出る!ドライバースウィング理論 大事なのは左腰のずらしと切り返しでの踏み込み 左腰の動きを管理するLPスウィング。テークバックで腰が右に流れないように、左腰を少し左にずらして構える。また、ダウンで左に流れないように […]

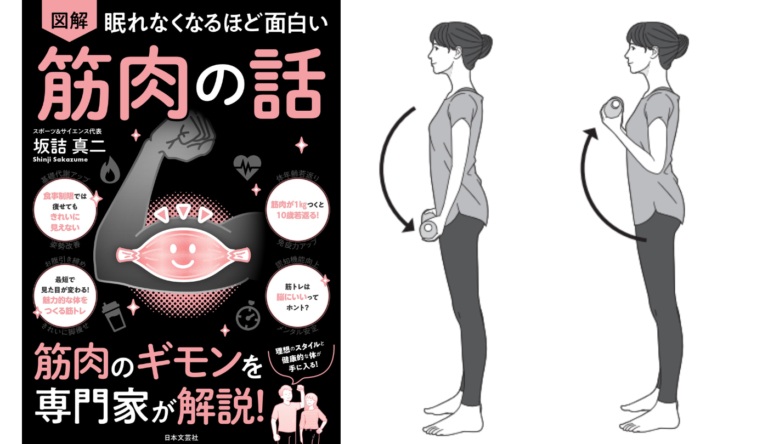

「ゆっくり下ろす」だけでトレーニング効果が倍増!【眠れなくなるほど面白い 図解 筋肉の話】

「ゆっくり下ろす」だけでトレーニング効果が倍増! 「下り」の運動は、メリットだらけ 近年、筋トレで注目されているのが、「下ろす動作」の重要性です。上げる動作よりも、下ろす動作のほうがより効率よく、筋肉を増強させる効果が高 […]