書籍

モンテッソーリ教育の基本とは?向き不向きはある?どんな子に育つ?【ゆる〜く楽しく続く!おうちモンテッソーリの知育遊びアイデア帖】

モンテッソーリ教育のきほん 大人が子どもに「教えない」教育 モンテッソーリ教育は、「子どもが主体となる」教育、「子どもが自分自身を成長させる力を信じる」教育です。 従来の教育では、大人が子どもに教える、しつけをすることが […]

4-3-3の崩しでコンビネーションで中央突破する方法とは!?【サッカー局面を打開する デキる選手の動き方/林陵平】

4-3-3の崩し④コンビネーションで中央突破 5つの攻撃パターン③ グループでの打開が中央突破のカギ サイドだけでなく中央での崩しもパターンに入れておきましょう。ピッチの中央しかも相手ゴール前はとても強固な守備組織となっ […]

マンガネーム実践編!作品の完成度をあげるには?【テクニックでセンスを超える!プロが教えるマンガネーム】

Part.3 マンガネーム実践編 ここまではストーリーやキャラクターといったマンガの構想部分について学んできましたが、いよいよここからは実践的なマンガの描き方、ネームづくりについて解説します。 これまでのPARTで学んで […]

気になる子との関わりに課題がある保護者の支援はどうする?意識したい3つのキーワードとは【発達障害の専門家が教える 保育で役立つ気になる子のサポートBOOK】

子どもとの関わりに課題がある場合の支援 子育てに欠かせない「応答的環境」の重要性 子どもとの関わりをよりよいものにしていくため、保護者へどのように働きかけるべきでしょうか。重要な視点の一つが、 応答的な関わり (子どもの […]

自分の強みだけでなく弱点を乗り越えることが重要な理由とは?【ジュニアサッカー 監督が使いたい選手がやってる!デキるプレー55】

強みを生かしつつ弱点を克服しよう 【どうして】弱点を乗り越えてワンランク上を目指す ワンランク上を目指すための努力 攻撃的な選手や守備的な選手、足が速かったり突破が得意、技術があってゲームメイクが得意など、選手にはそれぞ […]

スポーツをやる際の必須運動で、ケガや不調を未然に防ぐ! 身体の歪みやバランスを整える「動きケア®」とは? 【スポーツ障害予防の教科書】

動きケア®の基本的な考え方 本来持っている動きができれば、我々は元気で活動的である 動きケア®とは、「身体の部分や全体の動きを整え調整する」ことによって、すべての人に必要な動きや姿勢、習慣を身体に負担がかからないものに変 […]

映画やドラマでは、よく聞くけど…具体的には「犯罪心理学」ってなに?【図解 犯罪心理学】

犯罪心理学が扱う対象 「犯罪心理学」と聞くと、凶悪な事件が発生した際に「なぜあのような残忍な犯行を実行するに至ったのか」といった犯人の心理を研究したり、あるいは「プロファイリング」によって犯人の性格や居住地を推定したりす […]

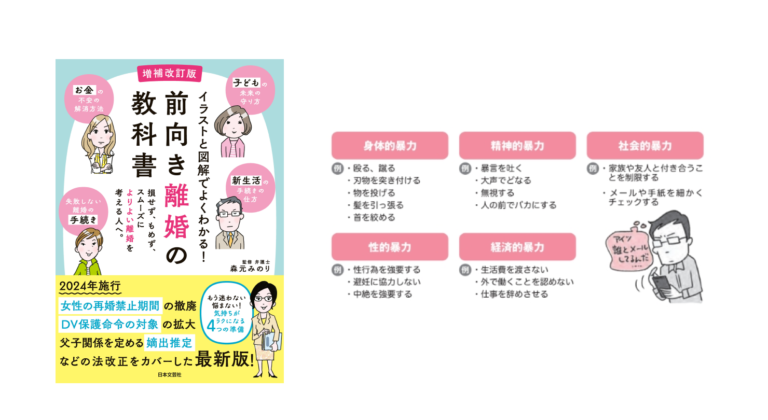

DV(ドメスティック・バイオレンス)による離婚ですべきこととは!?【増補改訂版 前向き離婚の教科書】

裁判離婚でよくある理由②「配偶者暴力」 証拠を集め、警察などに相談する DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、家族など親密な関係の相手から受ける暴力のことをいいます。身体的な暴力だけでなく、無視をするなどの精神的暴力 […]

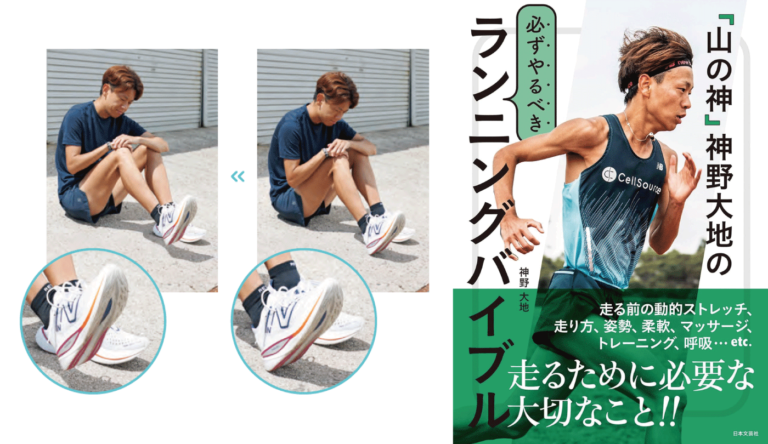

神野大地が教えるランニングシューズの正しい履き方&ひもの結び方とは!?【「山の神」神野大地の必ずやるべきランニングバイブル】

ランニングシューズの正しい履き方 自分の足に合ったシューズを選んだら、次は履き方です。正しく履くと、足にかかる負担の軽減や怪我の予防にもつながります。 ランニングシューズの履き方 かかとで地面を軽くトントン叩く シューズ […]

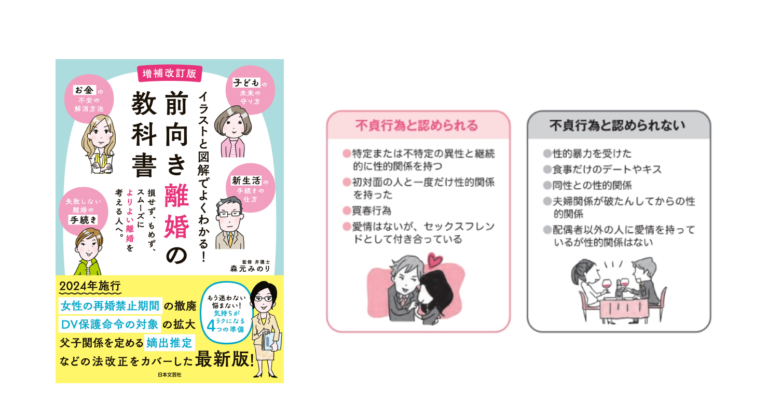

相手の不貞行為で離婚になった場合に集めるべき裁判を有利にする証拠とは?【増補改訂版 前向き離婚の教科書】

裁判離婚でよくある理由①「不貞行為」による離婚 不貞行為とは 不貞行為と認定されるのは、配偶者以外の人と性的関係を持った場合です。愛情の有無や性行為の回数は関係なく、一度でも意図的に性的関係を持てば不貞行為とみなされます […]

物語を面白くするキャラクターの人間関係とは?関係性を活かす方法【テクニックでセンスを超える!プロが教えるマンガネーム】

キャラクターの人間関係を考える 主人公の人間関係の組み合わせを考えると、 ストーリーは面白く、キャラクターはいきいきとしてきます。 関係性がストーリーを深くする 物語のなかでは、主人公ひとりだけではなかなか劇的な展開を起 […]

気になる子との愛着関係を築きにくい保護者のサポートはどうする?【発達障害の専門家が教える 保育で役立つ気になる子のサポートBOOK】

子どもとの愛着関係を築きにくい保護者 保護者に子どもへの接し方のコツを伝える 子どもが気になる行動をする背景には、本人の特性や環境面だけでなく、保護者との関わりについての問題が隠れていることもあります。日常生活で育児を楽 […]