書籍

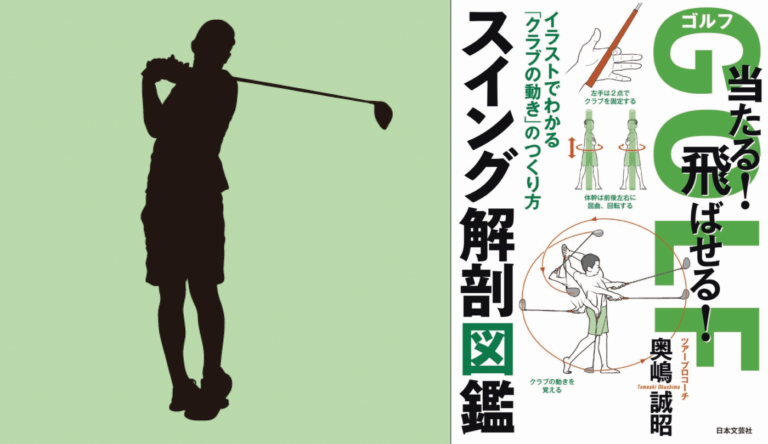

肩甲骨を下げて「なで肩」の状態でスイングすることで生まれるメリットとは?【ゴルフ当たる!飛ばせる!スウィング解剖図鑑/奥嶋誠昭】

肩関節と肩甲骨の動きの+α 肩甲骨の位置で“腕の長さ”が変わる 肩関節や腕は肩甲骨と連動することもでき、肩甲骨の動きが加わることで体幹の動きが変わったり、変わって見えることもあります。脊椎は腰椎と胸椎で約40度程度しか回 […]

診断基準は 時代によって大きく変化する!発達障害の人を理解するために着目したい点とは?【心と行動がよくわかる 図解 発達障害の話】

診断名よりも特性で判断しよう 発達障害の診断基準は、『DSM』が基準になっているということは、すでにお伝えしたとおりです。現在の『DSM-5』は2013年に改訂されたもので、それ以前は『DSM -4』が診断基準として19 […]

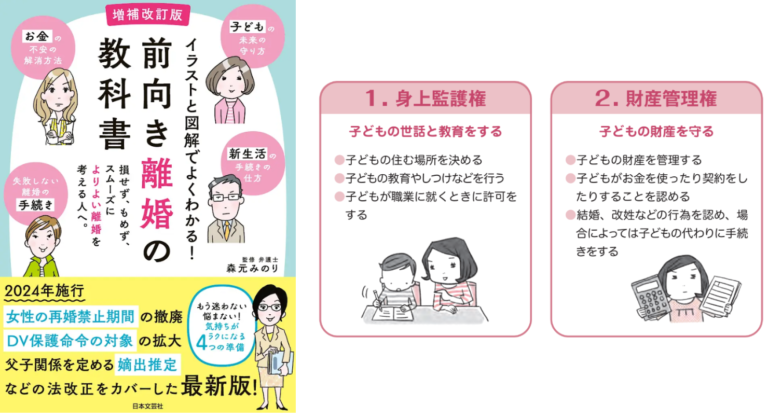

親権は子どもの利益を守るための権利!身上監護権と財産管理権とは?【増補改訂版 前向き離婚の教科書】

子どもの利益を守るための権利「親権」には2つの要素がある 親権は子どものための権利 親権とは、成年に達しない子どもの利益を守るための権利であり、次の2つの要素があります。 1.身上監護権 子どもの世話、教育、しつけをする […]

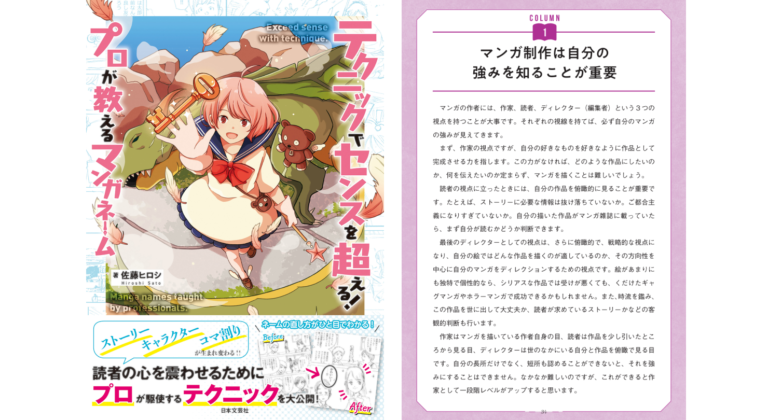

マンガ制作に必要な視点!自分のマンガの強みを知る方法とは?【テクニックでセンスを超える!プロが教えるマンガネーム】

マンガ制作は自分の強みを知ることが重要 マンガの作者には、作家、読者、ディレクター(編集者)という3つの視点を持つことが大事です。それぞれの視線を持てば、必ず自分のマンガの強みが見えてきます。 まず、作家の視点ですが、自 […]

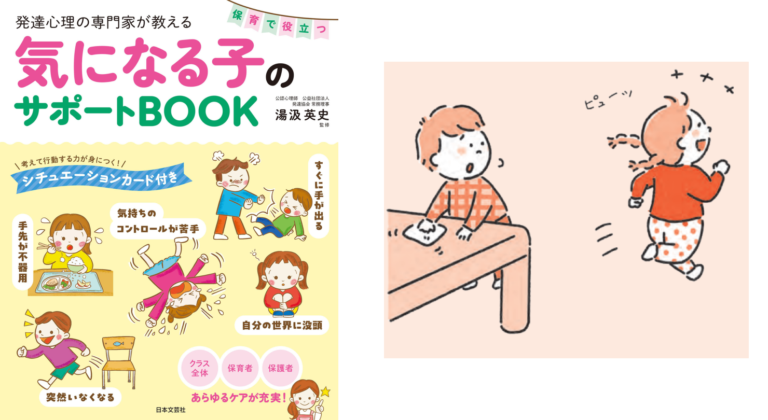

園での約束事がなかなか守れない子の対応方法は?サポートの例をご紹介!【発達障害の専門家が教える 保育で役立つ気になる子のサポートBOOK】

園での約束事がなかなか守れない 自分でやるべき身の回りのことや、クラスでの係や当番のお仕事など、園で決められた約束事をしっかり守ることができません。 例えば、こんな状況 Jちゃんは今日、お当番さん。ほかの子は食事の後にテ […]

プロにいくような選手に見られる共通点とは?【ジュニアサッカー 監督が使いたい選手がやってる!デキるプレー55】

苦手なことを克服できる選手を目指そう 【どうして】レギュラーになる選手は課題をクリアする努力ができる 負けず嫌いな選手は上達も早い プロにいくような選手は「サッカー小僧」だなと、だれが見ても思うくらいサッカーが大好きです […]

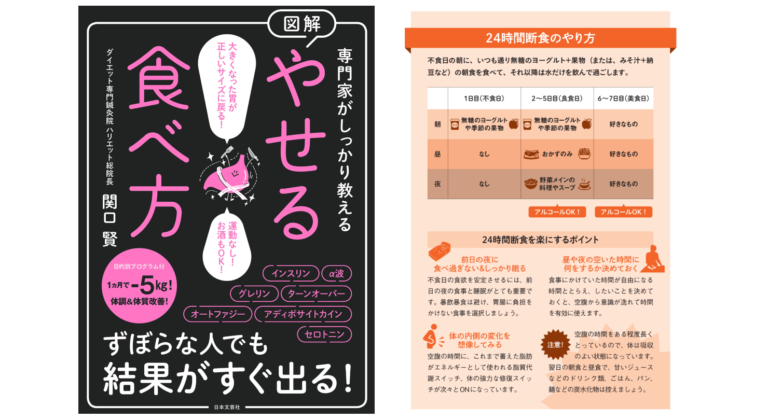

体質改善&体重減少の効果を狙いたい人におすすめの24時間断食のやり方とは!?【専門家がしっかり教える 図解 やせる食べ方】

やせたい人はこれ! 24時間断食 断食メニューのひとつ「24時間断食」は、食べないことへの心理的負担を極力減らしながらも、体質改善&体重減少の効果を狙っていきたい人におすすめの方法です。オートファジー (P.32 […]

発達障害の種類によって社会性の現れ方は大きく異なる。理解しておきたい自閉スペクトラム症の4つのタイプとは?【心と行動がよくわかる 図解 発達障害の話】

同じ診断名でも特性はさまざま 発達障害の人の社会性の現れ方は、特性によって大きく異なります。たとえば、「自閉スペクトラム症(ASD)」には「孤立型」「受動型」「積極奇異型」「尊大型」という4つのタイプがあります。 孤 […]

100万円を200万円に増やすギャンブル必勝法!勝つための基本的戦略とは!?【マンガでわかる 図解 眠れなくなるほど面白い 確率の話】

勝つべくして勝つ賭け方の基本的な戦略 ギャンブルで100万円を200万円に増やしたい たとえば、翌日までになんとしてでも200万円を用意する必要に迫られているとします。しかし、手元には100万円しかありません。そこで、ギ […]

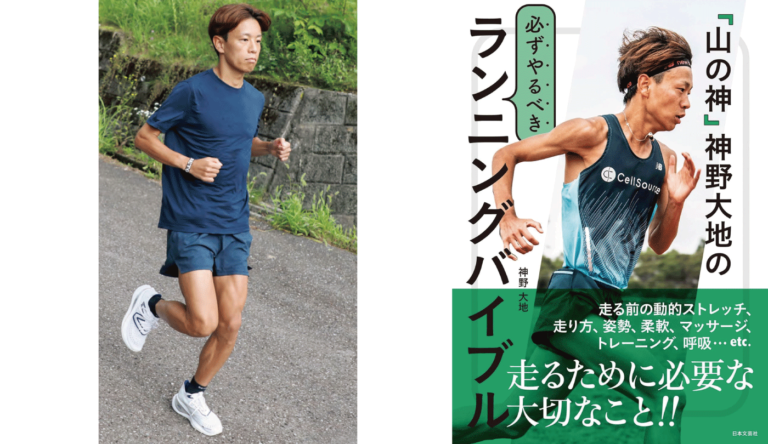

神野大地が教えるランニング時の正しい呼吸方法とは!?【「山の神」神野大地の必ずやるべきランニングバイブル】

息を吐くことを意識して呼吸は意識せずに自然にまかせる 日常の生活では無意識に呼吸を行っていますが、ランニング時は呼吸の方法が間違っていると、走るのがつらくなったり、息がすぐに切れてしまいます。そんな経験をされた人も多いの […]

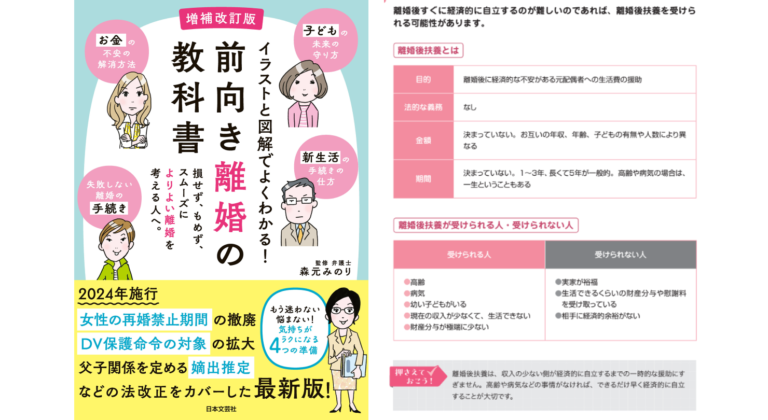

離婚後でも受け取ることができる「離婚後扶養」とは?【増補改訂版 前向き離婚の教科書】

離婚後も生活費の援助を受けられる離婚後扶養 離婚後扶養とは 夫婦には互いに協力して扶養する義務がありますが、離婚すればこの義務はなくなります。しかし、専業主婦(夫)やパートだった人などが、離婚してすぐに経済的に自立するの […]

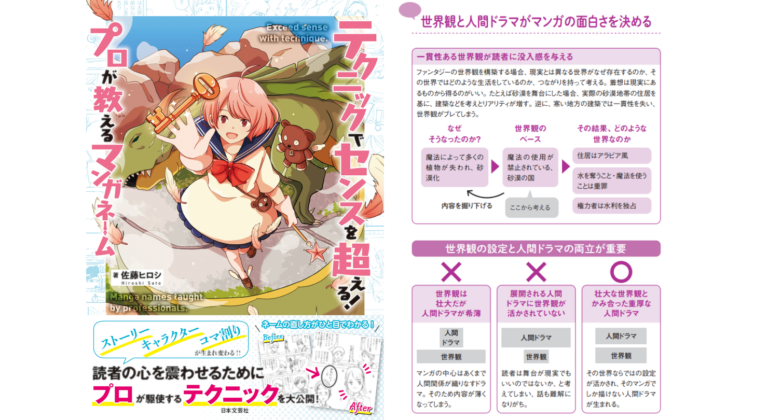

ファンタジーマンガのプロットの作り方!世界観×人間ドラマの重要性【テクニックでセンスを超える!プロが教えるマンガネーム】

パターン別で見るプロットのつくり方 ファンタジー編 独自の世界観を伝えるときに重要なのは、マンガの作者と読者の間で必要な情報が共有されていることです。 世界観と人間ドラマがマンガの面白さを決める ファンタジーマンガで重要 […]