コラム

少しの工夫で外食でも痩せやすい食事に!外食で痩せる最強の食べ方とは!?【ストレス0!で内臓脂肪が落ちる食べ方】

外食で痩せる最強の食べ方 ●少しの工夫で外食も痩せやすい食事に 外食が多い人は、糖質が少ないメニューを選ぶことで、内臓脂肪をためにくい食事にすることができます。メニュー選びのポイントは、そばやうどん、ラーメンなどのめん類 […]

椎間板ヘルニアと脊柱管狭窄症は独自の治療が危険な理由とは!?【原因不明の腰痛は自律神経が9割】

椎間板ヘルニアと脊柱管狭窄症 ●病院でわかるタイプの腰痛 加齢や事故により発症する椎間板ヘルニアと脊柱管狭窄症。どちらもツライ腰痛の原因となる病気です。まず、椎間板ヘルニアですが、背骨の構造について解説します。骨は硬いセ […]

ブッダの得た悟りって、どんなものだった?【世界の宗教】

目指すべきところは 「涅槃寂静」 という境地 ブッダは幼いころから人間の苦悩について考えていましたが、人生が苦に満ちている「一切皆苦(いっさいかいく)」というのが、仏教の基本的な教えです。それを表したのが、私たちにもおな […]

太る原因は早食い!脂肪をためない体作りにゆっくりよく噛んで食べるが最強の理由とは!?【内臓脂肪の話】

「早食い」が太る原因になる 糖質を控えることに加えて、よく噛んで食べることも脂肪をためない体づくりには大切なポイントです。「何を食べるか」に加えて、「どう食べるか」も意識するようにしてください。 その理由のひとつめは、よ […]

最近求人が急増している「WEBデザイナー」の仕事内容と給料とは?【職業と給料の話】

デザイン以外のスキルも要求される Web デザイナーとはWeb サイトをデザインする人のことです。Web サイトを見ていて、「写真がカッコよくてオシャレだな」「文字が読みやすく配置されているな」などといった印象を受け、W […]

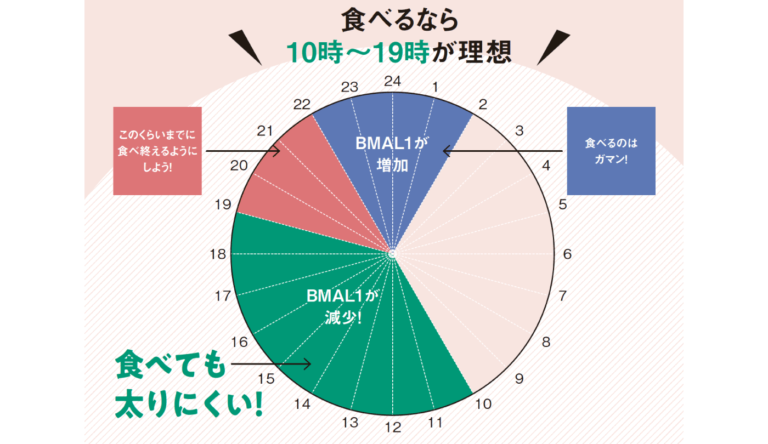

食べる時間によって太りやすくなる?太らない理想の食事時間とは!?【ストレス0!で内臓脂肪が落ちる食べ方】

食べる時間によって太りやすくなる? 食べる時間帯によっても脂肪のつきやすさは変わります。食べる時間帯も意識して、脂肪を落としましょう。 ●食事をするなら10時~19時が理想 「痩せたい」「脂肪を減らしたい」という理由で、 […]

痛みのレベルで通院実施を判断しよう!急性すい炎や尿管結石の可能性がある痛みとは!?【原因不明の腰痛は自律神経が9割】

立てないほどの激痛を感じたらすぐに病院へ ●急性すい炎や尿管結石の可能性 腰痛にはさまざまな痛みがありますが、急ぎ対処が必要なものもたくさんあります。「今は病院がやっていないから明日にしよう」と救急車を呼ばずに安静にする […]

ブッダはどのようにして悟りを開いたの?【世界の宗教】

穏やかに瞑想を続けたのち、 突然悟りを開いた 私たち日本人にとって一番身近な宗教は、仏教(ぶっきょう)ではないでしょうか。 仏教は、世界の三大宗教の一つで、インドに発生してアジアを中心に世界に広がっていきました。 仏教の […]

ごはん一口分減らせばできる「糖質ちょいオフ」が内臓脂肪を一気に減らす理由とは!?【内臓脂肪の話】

ごはんを一口減らせば脂肪は減っていく 内臓脂肪を減らしたい方は、「糖質ちょいオフ」をぜひ実践してみてください。 「ちょいオフ」ですから、ごはんやパンなどを一切とらないようなストイックなものではありません。1日の糖質をこれ […]

ドラマなどでよく見る花のある職業の内情は?「編集者」の仕事内容と給料とは?【職業と給料の話】

入る会社で給与が大きく変わる 編集者の仕事は本を作ることです。書籍や雑誌などの内容を決め、作家、ライター、漫画家、イラストレーター、カメラマン、デザイナーなどに発注して、本の形にまとめていきます。Web メディアが発達し […]

食べる順番で内臓脂肪は落ちる!太らない食事にする食べる順番とは!?【ストレス0!で内臓脂肪が落ちる食べ方】

食べる順番で太らない食事に ●食べ方を変えるだけで血糖値は上がりにくくなる 内臓脂肪をためないためには、血糖値を急激に上げない工夫が必要です。血糖値が急上昇するとインスリンが大量分泌され、脂肪がたまりやすくなってしまいま […]

早期発見に勝る特効薬なし!すぐに病院へ行くべき腰痛のパターンとは!?【原因不明の腰痛は自律神経が9割】

痛みが長引く場合は病院での検査も重要 ●早期発見に勝る特効薬なし 病院に行くというと、ちょっと怖かったり面倒だったりというのが少なからずあると思います。しかも、病気かもしれないというドキドキした気持ちや、自分なら大丈夫と […]