コラム

血糖値を制す者はダイエットを制す!脂肪肝が改善してやせ体質にするスゴイ方法とは?【1週間で勝手に痩せていく体になるすごい方法】

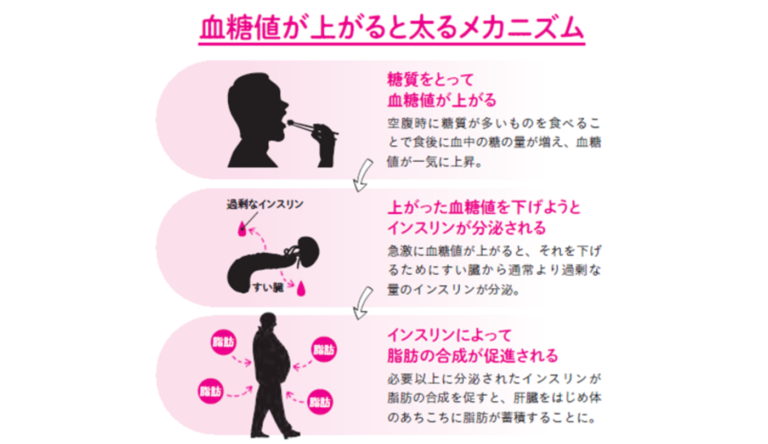

血糖値が上がると太るメカニズム 糖値とは、血液中に溶けている糖(=ブドウ糖)の濃度のこと。食事で摂取した糖分は、肝臓にある酵素の働きによりブドウ糖に蓄えられ、血液中にとり込まれます。その量が数値となって表れるのが血糖値で […]

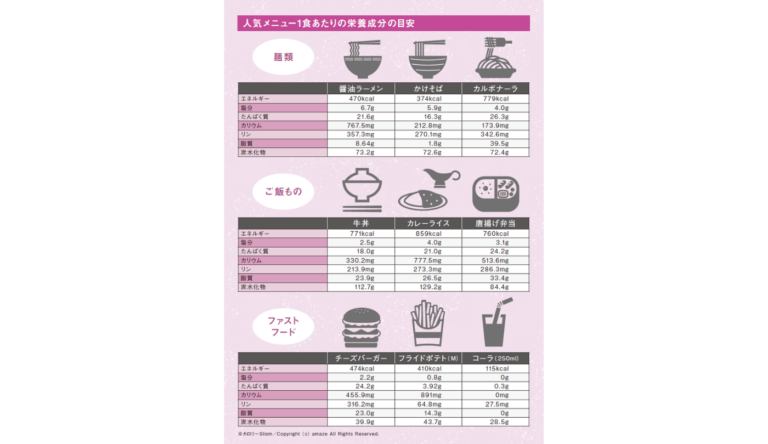

腎臓に負担をかける外食メニューとは!?人気メニュー1食あたりの栄養成分目安を覚えよう【図解 腎臓の話】

定番メニューも油断は禁物 普段ランチは外食という人、けっこう多いと思います。忙しくて3食とも外食やコンビニ弁当なんて方もいるかもしれません。飲食店のなかにも栄養バランスや健康に配慮している店も多くあるので、一概に「外食= […]

三国志きっての策士・諸葛亮【図解 三国志】

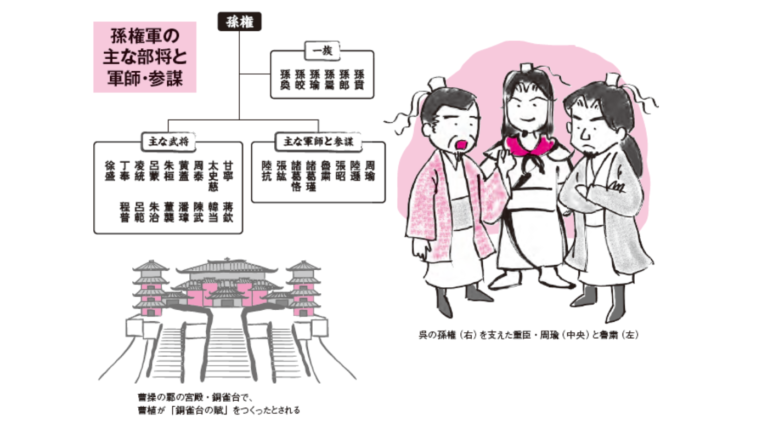

曹操の脅しに帰趨を迷う孫権 曹操が孫権に送った帰順勧告状とは、次のようなものであった。「天子の命により、近ごろ罪状を数えたてて罪人を討伐せんとし、軍旗を南に向けたが、劉琮はなんら抵抗もせず降伏した。今度は水軍百万の軍勢を […]

ビジネスの場で、与えられたプランに「ああでもない、こうでもない」と弁解するより望ましい姿勢とは?【論語】

子貢(しこう)、君子(くんし)を問う。子(し)の曰(いわ)く、先(ま)ず其(そ)の言(げん)を行(おこ)ない、而(しこう)して後(のち)にこれに従(したが)う。 子貢が、君子とはどのような人のことかをたずねた。先生はいわ […]

三笘薫は天才か!? 芸術的決勝ゴール【二宮清純 スポーツの嵐】

「天才と天才肌は違う」 続投が決まったサッカー日本代表監督の森保一は慎重な物言いで知られる。 かつて第74代総理大臣の竹下登は、誠実な受け答えながら、明言を避けることから「言語明瞭、意味不明」と揶揄された。 しかし […]

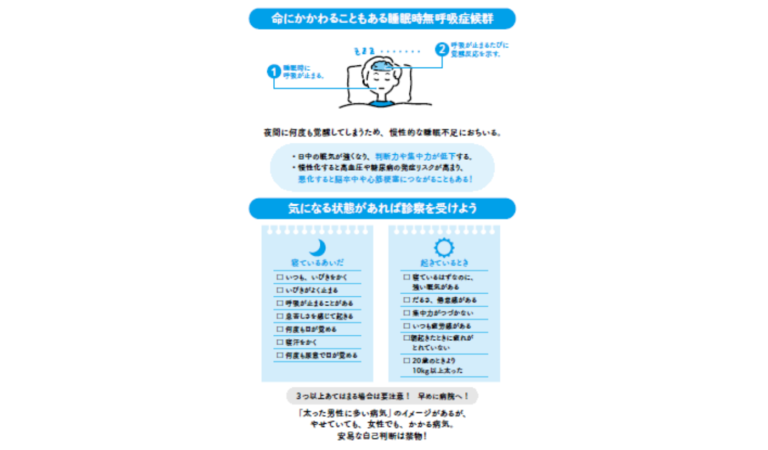

過眠と不眠はどちらも同じくらい問題あり!どのように改善すべきなの?【睡眠の話】

過眠と不眠のふしぎな関係 日本では、成人の約2割が睡眠になんらかの問題を抱えているといわれています。睡眠障害とは、睡眠の異常から生活に支障のある状態の総称ですが、症状や病態はいろいろあります。 まず、不眠症と過眠症につい […]

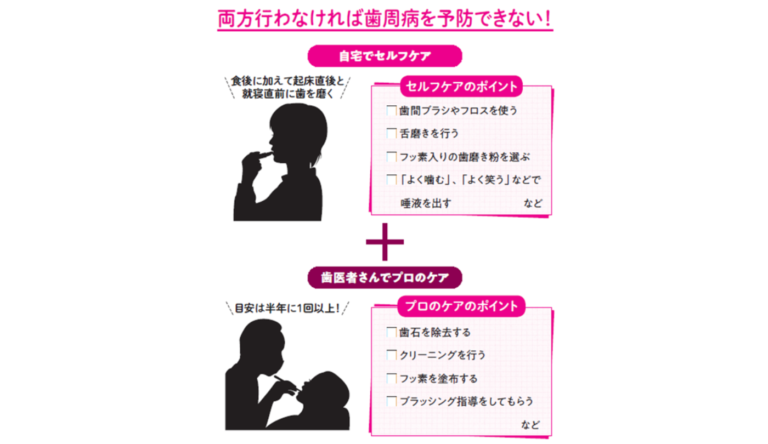

どちらか1つでは足りない!セルフケアと歯科のケアで完璧な予防をすべき理由!【1週間で勝手に痩せていく体になるすごい方法】

両方行わなければ歯周病を予防できない! 正しい磨き方を守って毎日歯を磨き、歯間ブラシやフロスをこまめに使用したとしても、プラークを100%除去することはできません。とり切れなかったプラークは歯間に残され、それが少しずつた […]

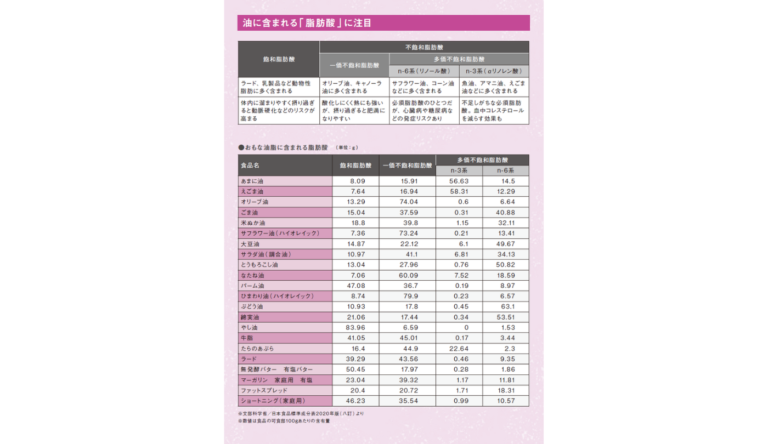

買うべき油と買ってはいけない油とは?油に含まれる「脂肪酸」に注目!【図解 腎臓の話】

食用油は「どれも同じ」ではない 肥満気味の方や健康診断で医師からコレステロール値を指摘されたという人は「油」の摂り方を見直してみましょう。一般にバターやラード、乳製品などの動物性油脂は体内に溜まりやすく、コレステロールを […]

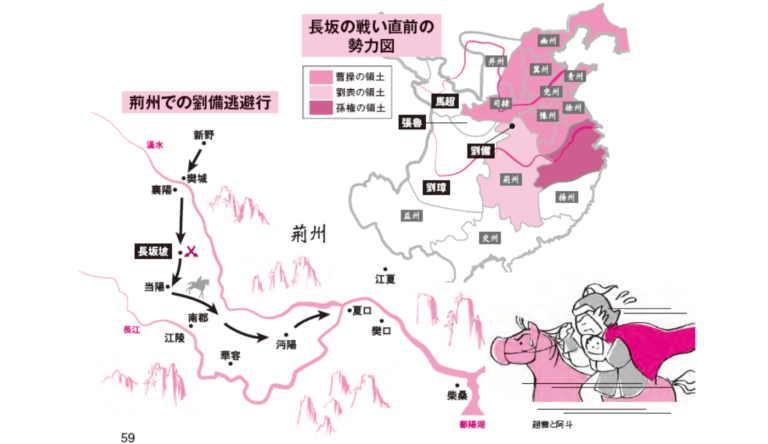

劉備、絶対絶命の危機を脱せるか?【図解 三国志】

荊州の劉琮は曹操に降伏 劉備の諸葛亮への謙虚さは、襄陽名士の信頼を勝ち得た。「三顧の礼」によって、劉備が名士の建言を尊重することを明らかにしたからである。 気に入らないのが関羽と張飛。劉備は、「孔明とわしは、いわば〝水魚 […]

新しいことに臨むには、過去を踏まえる【論語】

子(し)曰(いわ)く、故(ふる)きを温(あたた)めて新(あたら)しきを知(し)る、以(もっ)て師(し)と為(な)るべし。 先生がいわれた。古いことを研究して学び、新しい知識を得ることに活かすことができる人は、師となれる人 […]

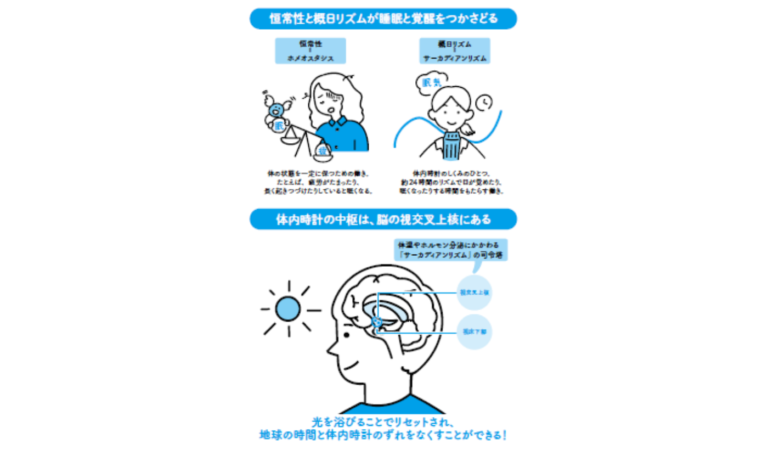

睡眠不足の人が知っておきたい!上質な睡眠を得るために日光が超重要な理由とは!?【睡眠の話】

体内時計が睡眠と覚醒を支配する! 地球上のほとんどの生物は固有の体内時計をもっています。これにより、地球の自転に合わせて体内の生理現象を変動させる生体リズムがつくられています。 生体リズムには秒単位のものから年単位のもの […]

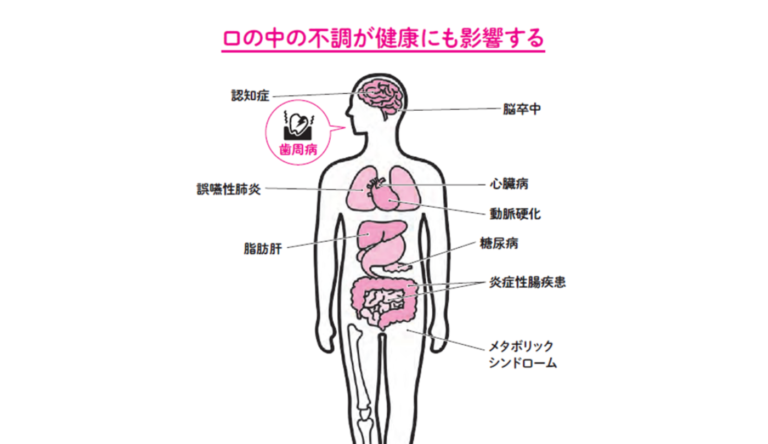

あらゆる病気につながる!口の中の健康状態がそのままカラダの健康につながる理由とは?【1週間で勝手に痩せていく体になるすごい方法】

口の中の菌が全身に悪影響を及ぼす 周病と脂肪肝、糖尿病の関係はすでに説明しましたが、口の中の不調は脂肪肝や糖尿病だけでなく、あらゆる病気のリスクを高める危険性があります。もしも、歯周病菌や虫歯菌が歯茎から血管の中に侵入し […]