大事なテストや会議を前に緊張してしまったときに使える、心を落ち着かせる簡単ワーク【今度こそ「不安ぐせ」をゆるめる ポリヴェーガル理論】

不安、イライラを抑えるための対症療法

今すぐ不安やイライラを抑えたいというときに効く、おすすめのワークを紹介。

いずれも、困ったときに対症療法として実践するとよいでしょう。

こちらで挙げているシチュエーションにかぎらず、広く使えるワークばかりなので、「緊張したらこれをやってみよう」「リラックスしたいときに試してみよう」というふうに、その時々の状況と得たい効果に応じて行ってみてください。

困ったときにすぐ効く簡単ワーク【日常のシーン】

大事なテストや会議を前に緊張してしまったとき

大事な場面を前にすると、緊張で心臓がバクバクして、頭が真っ白になってしまうこともありますよね。そんな状態だと、しっかり準備をしていても力を発揮できなくなってしまうかもしれません。

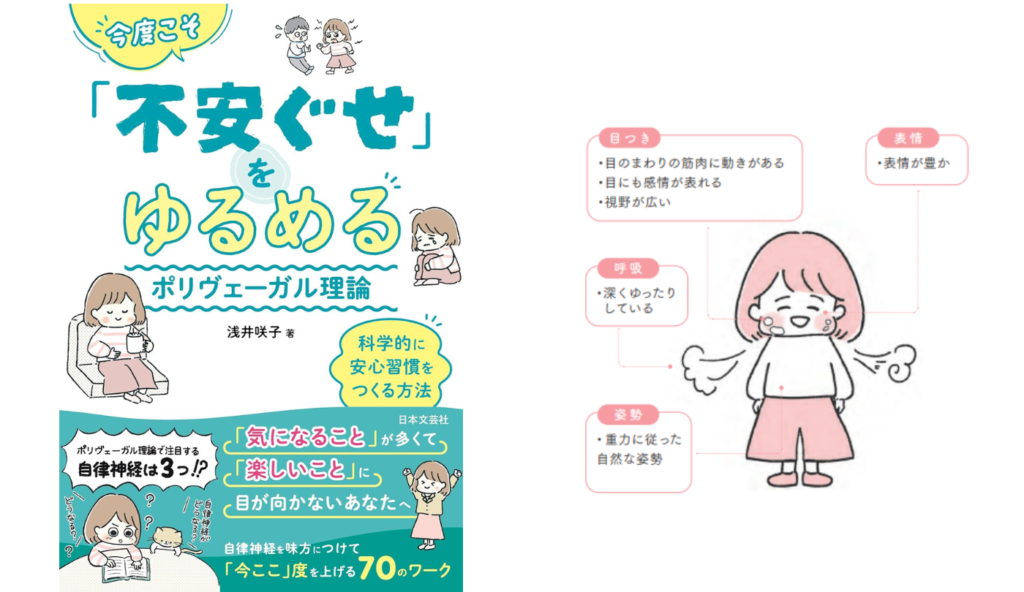

緊張で身体がこわばってしまう「くすぶり型」も、落ち着きがなくなり冷や汗をかいてしまう「駆け上がり型」も、対処法は同じ。腹側迷走神経(穏やかなブレーキ)の働きをうながして、気持ちを落ち着かせましょう。

ここでは、周囲に人がいても実践できるワークをピックアップしました。意外に思うかもしれませんが、一般的によく知られている、緊張したときに手のひらに「人」の字を書いて飲みこむというテクニックも、腹側迷走神経を刺激するので、緊張をゆるめるのに有効です。ポリヴェーガル理論の観点から古典的な手法を見直すと、理にかなっていることもあるからおもしろいものですね。

プレゼンや会議に向けてきちんと準備しているのに、いざ本番になるとガチガチに緊張してしまいます。話そうと思っていたことの半分も話せなかったり、質問にうまく答えられなかったりして、本番に弱い自分が悲しくなります。上司には「気を楽にもとうよ、大丈夫」といわれますが、そんな簡単にいけば苦労はないですよね。

<A>

緊張していると、人の言葉も耳に入ってこないですよね。そんなときは、腹側迷走神経(穏やかなブレーキ)をうながすワークがおすすめです。ガムをかむように口をモゴモゴさせて、心を落ち着けるという方法もそのひとつです。簡単でしょう?ひとつでもワークを覚えておけば、本番前の頼れる相棒になってくれますよ。

WORK1: ガムをかむふり

よくかんで食べることは、あごの発達や消化によいだけではありません。顔の神経を刺激して、社会交流システムを鍛えることにもつながります。

口を動かす動作には心を落ち着かせる効果もあるので、緊張したときはモゴモゴと口を動かして、ガムをかむふりをするのもよいでしょう。もちろん、ガムをかんでもさしつかえない状況なら、実際にガムをかむのもおすすめです。

WORK2:「人」を書いて飲みこむ

手のひらに「人」という字を3回書いて飲みこむと、緊張が収まるという方法を、皆さんも聞いたことがあるでしょう。迷信やおまじないのたぐいだと思われがちですが、そんなことはありません。

飲みこむ動作がのどを通る腹側迷走神経を刺激し、働かせる効果があります。飲みこむふりをするときには、食べ物を飲みこむように、「ゴクン」としっかりのどを使ってください。

WORK3: ほおに温かいものを当てる

ほおに手を当てたり、ほおづえをついたり。こうしたほおへの刺激は、安心感を得られると同時に、社会交流システムを育てる効果もあります。

手を当てるだけでもよいですが、とくに効果的なのは温度刺激。寒い日はホットドリンクやカイロなど、手近にあるものをほおに当ててみましょう。ほっとリラックスできます。

【出典】『今度こそ「不安ぐせ」をゆるめる ポリヴェーガル理論』著:浅井 咲子

【書誌情報】

『今度こそ「不安ぐせ」をゆるめる ポリヴェーガル理論』

著:浅井 咲子

3つの自律神経を味方につけて〈不安ぐせ〉を〈安心ぐせ〉に変える!

「次から次へと心配ごとがでてくる」

「ニュースやSNSで不安になりがち」

「イライラする」「ストレスに弱い」

「気持ちの浮き沈みがはげしい」「やる気が起きない」

などの〈不安ぐせ〉を抱える人へ。

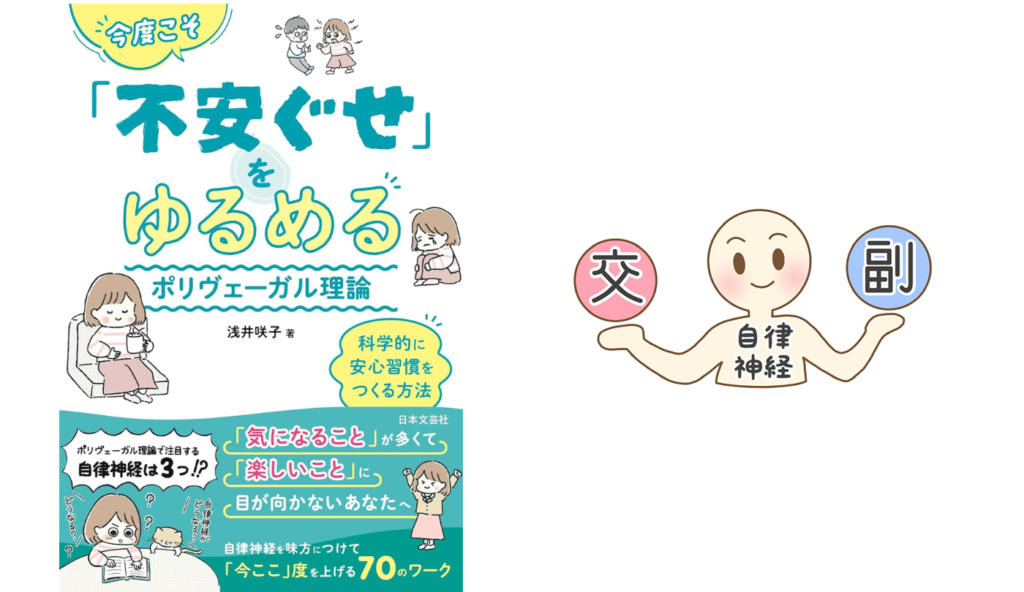

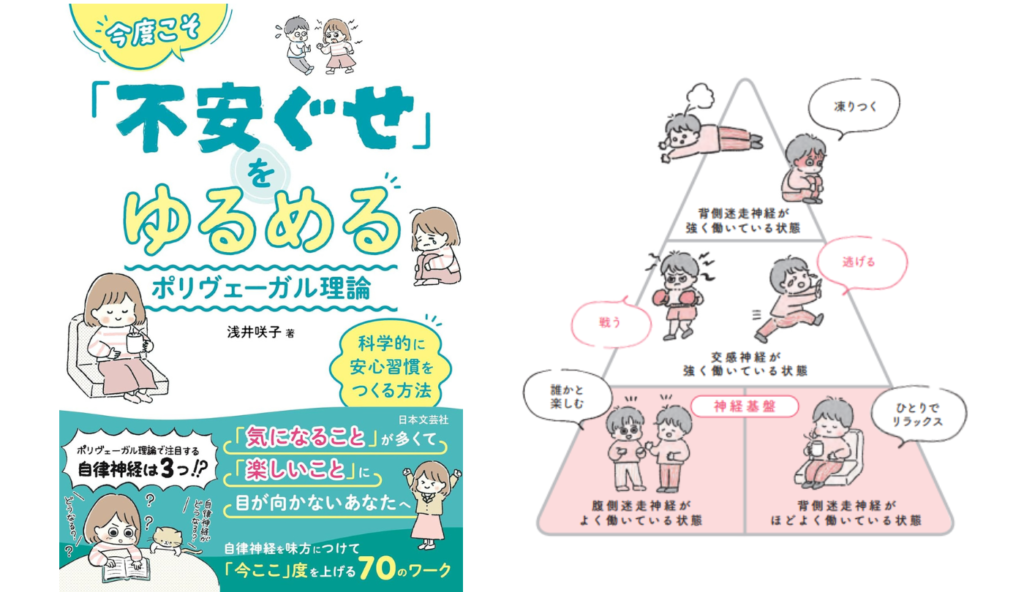

ポリヴェーガル理論は、ステファン・ポージェス博士によって提唱された自律神経系の神経理論です。

自律神経を、1つの交感神経と2つの副交感神経(背側迷走神経と腹側迷走神経)の3つで捉えます。

本書では「セオリー」「テクニック」「ワーク」に分けてわかりやすく紹介します。

本当は必要ではないのに過剰に防衛したり、考えても仕方がないことにイラっとしたり、不安になったり。

そうしたもったいない時間を減らして、「今ここ」にある幸せを感じ、安心できるようになるためのメソッドです。

この記事のCategory

オススメ記事

オフの時間を充実させる「ポリヴェーガル休息術」【今度こそ「不安ぐせ」をゆるめる ポリヴェーガル理論】

不安=悪じゃない!本当はあなたを助けるサインだった?【今度こそ「不安ぐせ」をゆるめる ポリヴェーガル理論】

つながるだけで心が軽くなるワケ「腹側迷走神経」のはたらきとは?【今度こそ「不安ぐせ」をゆるめる ポリヴェーガル理論】

自律神経を整えるには「3つの顔」を知るのが近道【今度こそ「不安ぐせ」をゆるめる ポリヴェーガル理論】

新しい挑戦の不安を「楽しみ」に変えるワークを紹介【今度こそ「不安ぐせ」をゆるめる ポリヴェーガル理論】

不安ぐせを手放す第一歩!「神経基盤」に戻れるカラダとココロの整え方【今度こそ「不安ぐせ」をゆるめる ポリヴェーガル理論】

「今ここ」度を上げて人生を豊かに!ポリヴェーガル理論のある日常とは【今度こそ「不安ぐせ」をゆるめる ポリヴェーガル理論】

「いつも何か疲れてる…」不安とイライラの原因は“過覚醒と低覚醒”にあるかも【今度こそ「不安ぐせ」をゆるめる ポリヴェーガル理論】

求人情報

リゾートマンションのフロント管理/昇給・賞与あり/年間休日120日/原則土日祝休み/駅チカ

株式会社エンゼルコミュニティ

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給27万5,350円~43万1,470円スポンサー:求人ボックス

週2日~OKシニアに優しい交通誘導警備

トーヨー企画株式会社

勤務地:東京都雇用形態:アルバイト・パート給与:日給1万300円~スポンサー:求人ボックス

産業廃棄物回収ドライバー

株式会社要興業

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給30万円~45万円スポンサー:求人ボックス

建設業界/海洋土木/の営業スタッフ

岡本海洋建設

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給28万円~45万円スポンサー:求人ボックス

建設現場アシスタント/未経験OK/家賃0円/家具家電付き寮/引越し費用負担/敷金礼金0円

日研トータルソーシング株式会社

勤務地:福岡県 福岡市雇用形態:正社員給与:月給25万円~スポンサー:求人ボックス

空き家活用の不動産営業/20~40代活躍中/賞与最大6ヶ月/年間休日125日/テレアポ・飛び込みなし/残業少なめ

株式会社北斗ハウジング

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給25万円~35万6,000円スポンサー:求人ボックス