書籍

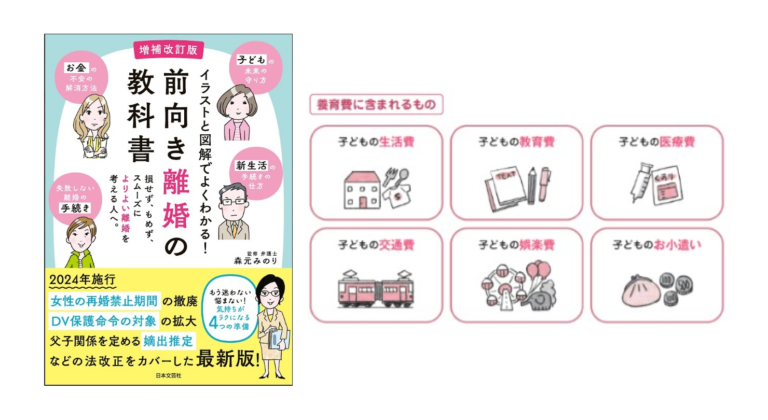

養育費の取り決め方法とは?含まれるもの/支払う人・期間を解説【増補改訂版 前向き離婚の教科書】

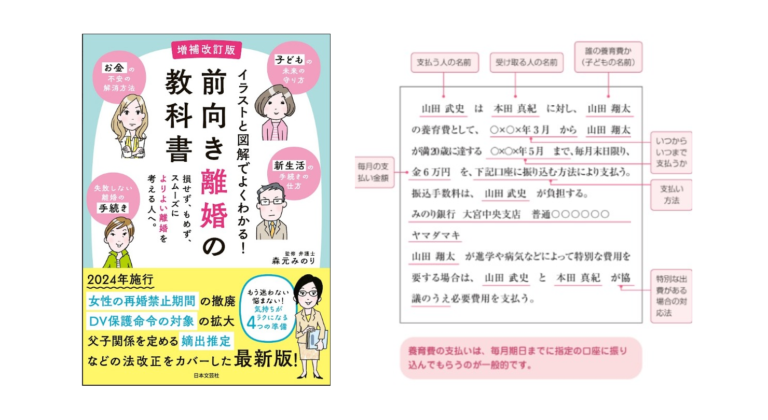

子どもごとに!具体的に!養育費の取り決め まずは話し合いをする 養育費の金額や支払い条件については法律的な決まりがないため、父母が話し合って決めることになります。話し合いの際は、金額だけでなく、支払い期間、支払い方法につ […]

ドライバー/アイアンのスイングがブレても思った所に飛ばす方法とは!?【ゴルフは右手の使い方だけ覚えれば上手くなる/森山錬】

右手でターゲットをイメージすればスウィングがブレても思ったところに飛ぶ 皆さんは、ゴミ箱にティッシュを投げ入れようとするとき、ゴミ箱を意識しますか、それとも腕の振りのことを考えますか? おそらく100人に聞けば100人と […]

キャラの魅力を引き出す深掘り方法5パターン!効率的な演出の加え方とは?【テクニックでセンスを超える!プロが教えるマンガネーム】

キャラクターの人物像を深堀りする 魅力的なキャラクターを生み出すためには、 人物像の深堀りが大事です。効率的な方法を見てみましょう。 キャラクターの魅力を引き出す深掘り 魅力的なキャラクターをつくるには、その人物像を深堀 […]

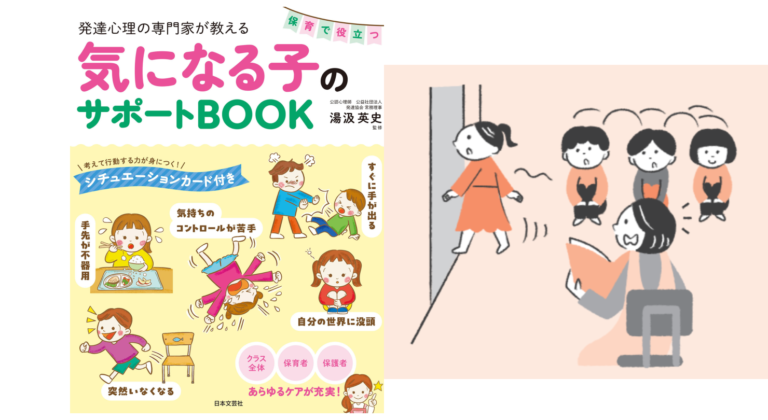

突然クラスや列から離れてしまう…集団を認識させるための対処法とは!?【発達障害の専門家が教える 保育で役立つ気になる子のサポートBOOK】

突然クラスや列から離れる 活動中にクラスの部屋からふらふらと出ていってしまったり、みんなで列になって移動しているとき、勝手に離れて行動してしまったりします。 例えば、こんな状況 絵本の読み聞かせの時間、立ち上がったNちゃ […]

よい姿勢でプレーすることで得られるメリットとは?【ジュニアサッカー 監督が使いたい選手がやってる!デキるプレー55】

よい姿勢でプレーできるようになろう 【どうして】よい姿勢でプレーするとミスが減るから ボールを止める、蹴るはセットで考える ボールを「止める、蹴る、運ぶ」技術はサッカーではとても重要なテクニックです。この基本技術はだれも […]

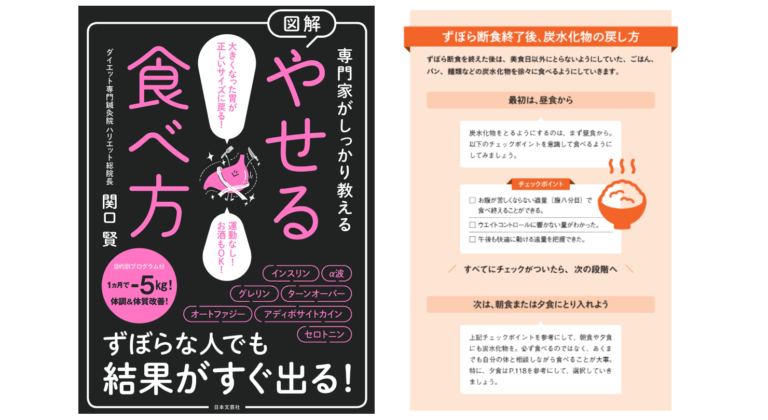

ずぼら断食終了後の炭水化物の戻し方とは!?【専門家がしっかり教える 図解 やせる食べ方】

終わった後もこぶし2つ分を守る ずぼら断食を終えたら何はともあれ、ここまで続けた自分を褒めてあげてください。ずぼら断食を実践したあなたの体は、確実にやせ体質へと変化しています。せっかく頑張ったのですから、完全に元の生活に […]

医学的な診断名ではない?!「グレーゾーン」という言葉に惑わされてはいけない間違われがちな言動とは?【心と行動がよくわかる 図解 発達障害の話】

「グレーゾーン=症状が軽い」は間違い 発達障害の有無や状態について語るとき、よく使われる言葉のひとつに「グレーゾーン」というものがあります。このグレーゾーンとは、発達障害の特性や疑わしい言動はいくつか見られるものの、診断 […]

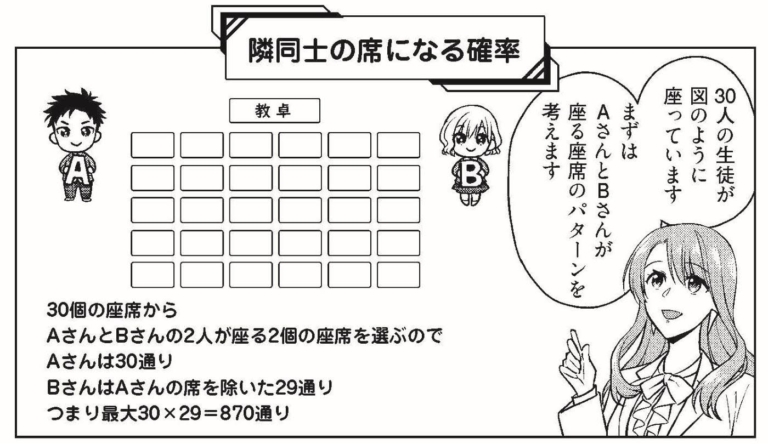

好みの女性の隣に座りたい!コンパの席順は何通り?【マンガでわかる 図解 眠れなくなるほど面白い 確率の話】

合コンの席の並び方 7人の男女の席順は全部で何通り? 男4人、女3人で合コンをすることになりました。予約していたお店は、あいにくカウンター席しか空いていません。男女が交互に横一列で並ぶ席の着き方は何通りあるでしょうか?ま […]

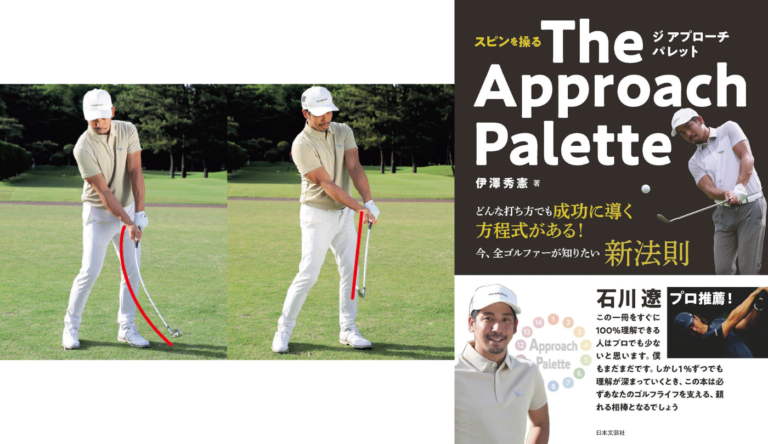

シャフトをしならせる/しならせない打つ方法を知る「グニャグニャシャフト」練習のやり方とは?【スピンを操るThe Approach Palette/伊澤秀憲】

練習ドリルの考え方 【練習のポイント4】ショットの当て感やクラブ操作が身につくドリル パレットの選択肢を広げるためにクラブ操作を磨いていく! クラブ操作を覚えたり、スイング動作の正確性を高めていくといった目的ではドリル練 […]

無条件に権利が発生する養育費の負担義務とは?支払う人/支払う期間は?【増補改訂版 前向き離婚の教科書】

親権や同居にかかわらずある養育費の負担義務 養育費は両親(りょうおや)の義務 養育費とは、子どもを育てるために必要な費用のことで、子どもの生活費や教育費など、子育てに関する費用のすべてが含まれます。 父母は経済力に応じて […]

3-4-2-1の仕掛けで相手のディフェンスを予測して対処する方法とは!?【サッカー局面を打開する デキる選手の動き方/林陵平】

3-4-2-1の仕掛け④2ボランチが前向きになったらライン間を上手く使う ウイングバックのポジショニングとサポート③ 相手のディフェンスを予測して対処する ウイングバック(WB)からボランチ(VO)にボールが出たときに相 […]

キャラとストーリーを結びつけるには?話を展開しやすくするポイント【テクニックでセンスを超える!プロが教えるマンガネーム】

ストーリーとキャラクターが連携すると作品の深みが増す 売れるマンガはキャラクターが立っているといわれますが、実際はストーリーとは分離できない関係性なのです。 キャラクターをストーリーと結びつける いい例 「好奇心旺盛な主 […]