書籍

何でも自分の思い通りにしたがる子の対応方法は?サポートの例をご紹介!【発達障害の専門家が教える 保育で役立つ気になる子のサポートBOOK】

何でも自分の思い通りにしたがる 思い通りにならないことがあると、怒りが爆発!周囲にいる人をたたいたり、ものを投げたりと、攻撃的になってしまうこともあります。 例えば、こんな状況 Iくんは、おともだちと鬼ごっこに夢中。「お […]

ベンチの選手がレギュラーになる為に心がけるべきこととは?【ジュニアサッカー 監督が使いたい選手がやってる!デキるプレー55】

いつでも試合に出られる準備をしておこう 【どうして】ベンチだからとボーッとしていると出場したときに何もできない 中学生になってから伸びる選手もいる チームにはレギュラーになる選手とサブになる選手が出てきます。常にレギュラ […]

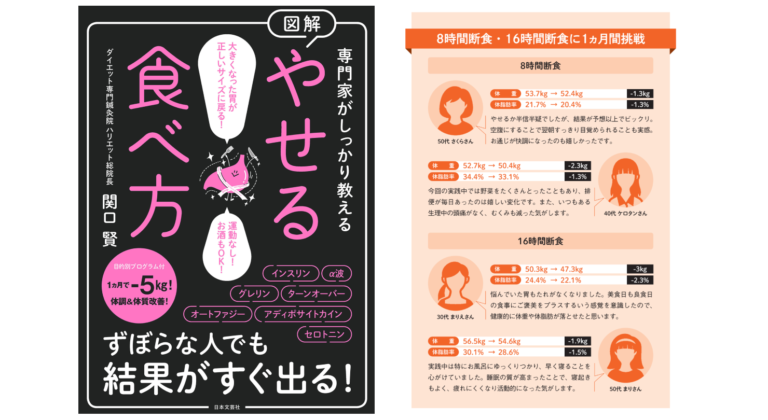

8時間断食・16時間断食に1ヵ月間挑戦した結果とは!?【専門家がしっかり教える 図解 やせる食べ方】

8時間・16時間断食が体に与える影響 夕食をスープだけ、あるいは食べないだけで、体質から変えていけるのかと疑問に思った人がいるかもしれません。しかし、以前の食生活と比べてどうでしょうか。こぶし2つ分の食事にすることで、食 […]

発達障害は複数の症状が併存することも多い。「二次障害」と言われる精神疾患を発症してしまう要因とは?【心と行動がよくわかる 図解 発達障害の話】

併存症を抱えやすいのも特徴のひとつ 発達障害は、複数の症状が重複することが少なくなくありません。特に「自閉スペクトラム症(ASD)」は、他の発達障害と併存しやすいことがわかっており、約88%が少なくともひとつ以上の他の症 […]

億万長者を狙える宝くじの現実…10枚1組の宝くじを買った時に期待できる当選金額とは?【マンガでわかる 図解 眠れなくなるほど面白い 確率の話】

億万長者を狙える宝くじ。やはり大金を当てるのは難しいのでしょうか? 1等の当せん確率は2,000万分の1 2023年の年末ジャンボ宝くじの1等賞金は7億円です。1ユニットが2,000 万枚で、そのうち1等の当せん本数は1 […]

侍JAPAN監督/井端弘和が解説するフォースアウトとタッチアウトの違いとは!?【少年野球 デキる選手はやっている「打つ・走る・投げる・守る」】

守る 野球の「打つ」「走る」「投げる」「守る」のプレーのうち、一番難しいのが実はこの「守る(捕る)」プレーです。その分、守れるチームは強いです。指導者はあせらずに根気強く見守りましょう。まず、【初級編】では捕ること、捕球 […]

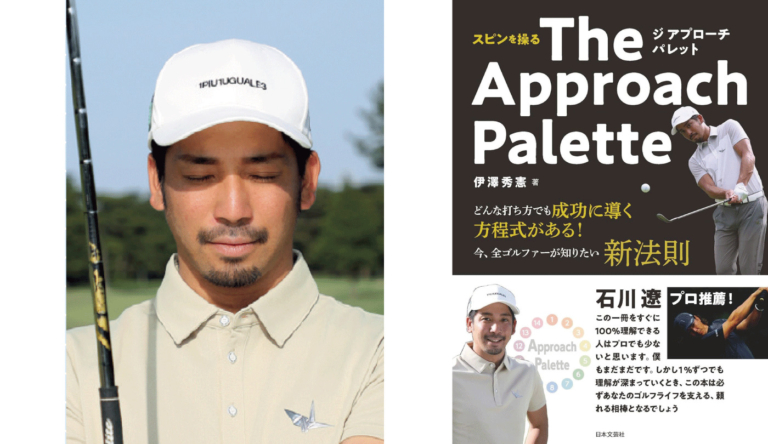

本番を楽にするためのドリル「目をつぶって打つ」練習のやり方とは?【スピンを操るThe Approach Palette/伊澤秀憲】

練習ドリルの考え方 【練習のポイント4】ショットの当て感やクラブ操作が身につくドリル パレットの選択肢を広げるためにクラブ操作を磨いていく! クラブ操作を覚えたり、スイング動作の正確性を高めていくといった目的ではドリル練 […]

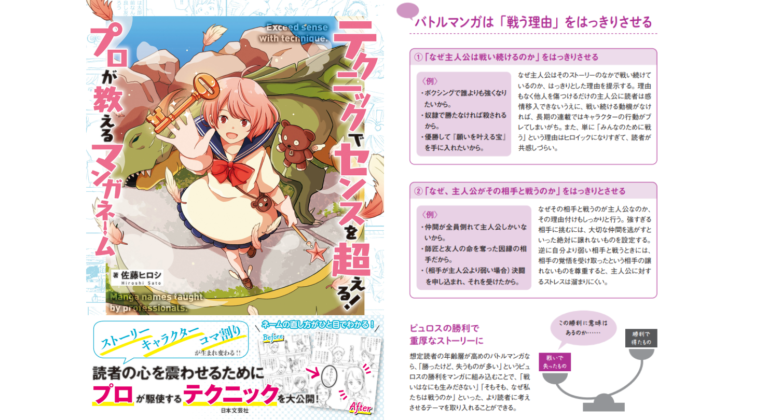

バトルマンガのプロットの作り方!戦う理由をはっきりさせよう【テクニックでセンスを超える!プロが教えるマンガネーム】

パターン別で見るプロットのつくり方 バトル編 どうして主人公は戦うのか、なぜ主人公でなければいけないのか、その理由をつくってあげましょう。 バトルマンガは「戦う理由」をはっきりさせる ①「なぜ主人公は戦い続けるのか」をは […]

嫌なことがあると気持ちを切り替えられない子の対応方法は?サポートの例をご紹介!【発達障害の専門家が教える 保育で役立つ気になる子のサポートBOOK】

嫌なことがあると気持ちを切り替えられない ちょ っとした出来事ですぐに泣き出したり、パニック状態になったり。その後も気持ちが切り替えられず、いつまでも大騒ぎしてしまいます。 例えば、こんな状況 積み木でお家を作ろうとして […]

上達スピードが早く、強いチームになっていく選手やチームの特徴とは?【ジュニアサッカー 監督が使いたい選手がやってる!デキるプレー55】

チームメイトを尊敬し助けあおう 【どうして】チームを助けてくれる選手は試合でも活躍できる サッカーはチームスポーツ サッカーはチームスポーツです。ですので、自分のことだけでなくチームのことを考えられる選手になれないとレギ […]

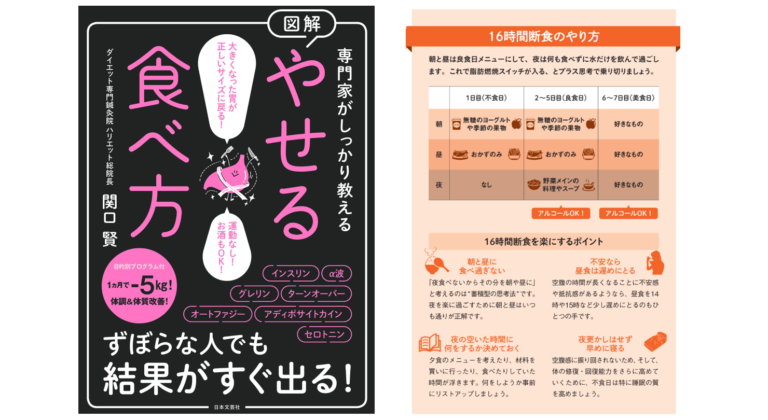

脂肪燃焼スイッチをオンする16時間断食のやり方とは!?【専門家がしっかり教える 図解 やせる食べ方】

体質改善&微減量はこれ!16時間断食 断食メニューのひとつ「16時間断食」は、不食日の夜だけを食べないで過ごすことで、胃を空にする時間を長く保ち、脂肪燃焼スイッチをオンにしていきます。 「最近、体重がじわじわと増 […]

注意欠如・多動症と併発しやすい、その他の神経発達症群とは?【心と行動がよくわかる 図解 発達障害の話】

・反抗的、反社会的行為、攻撃的行為を6カ月以上繰り返す「素行症(CD)」 ・否定的、反抗的、不服従の行動を繰り返す「反抗挑発症(ODD)」 注意欠如・多動症と併発しやすい症状 「その他の神経発達症群」は、生まれつきの脳の […]