コラム

計算しても意味なし !? やせるならカロリー計算はやめるべし【1週間で勝手に痩せていく体になるすごい方法】

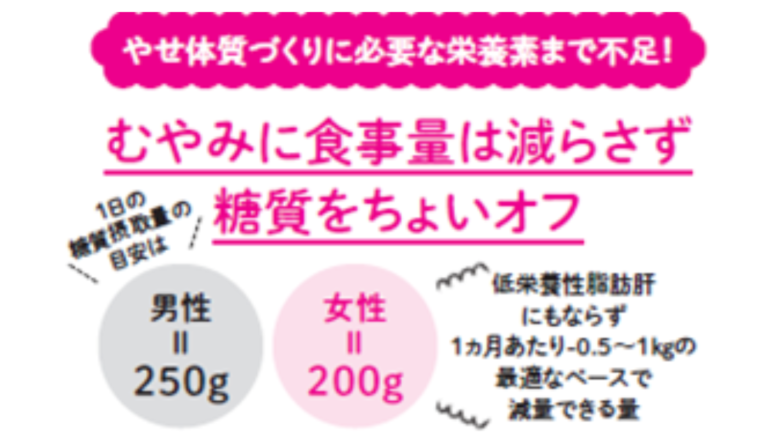

やせたい人でも高カロリーな食べ物はOK! ダイエットにカロリー計算はつきものですが、やせるためにむやみにカロリーを減らすことは意味がありません。カロリーの高い食品は、主に肉、魚、卵、牛乳などのたんぱく質や脂質。これらは体 […]

成功者の50%以上がストレスは良い物と回答!考え方で死亡リスクが大きく変化する理由とは?【図解 ストレスの話】

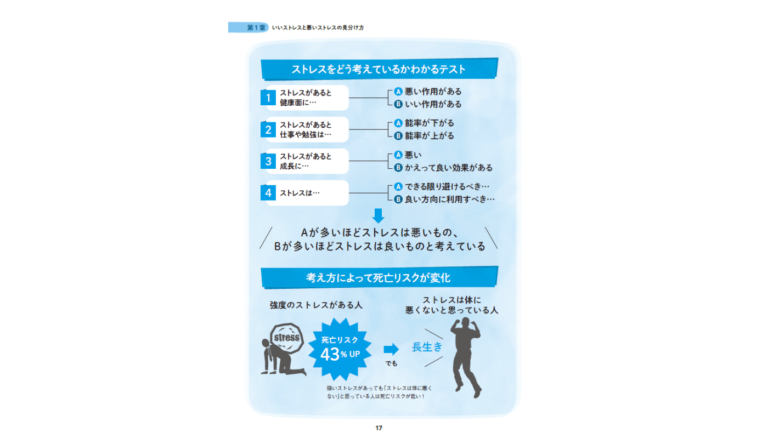

「ストレスは悪」と考える人は健康リスク大 「ストレスは悪ではない」ことを裏づける調査結果が1998年にアメリカで報告されています。ストレスに対する考え方と死亡リスクの関係を調べたところ、スタンフォード大学の研究では、「強 […]

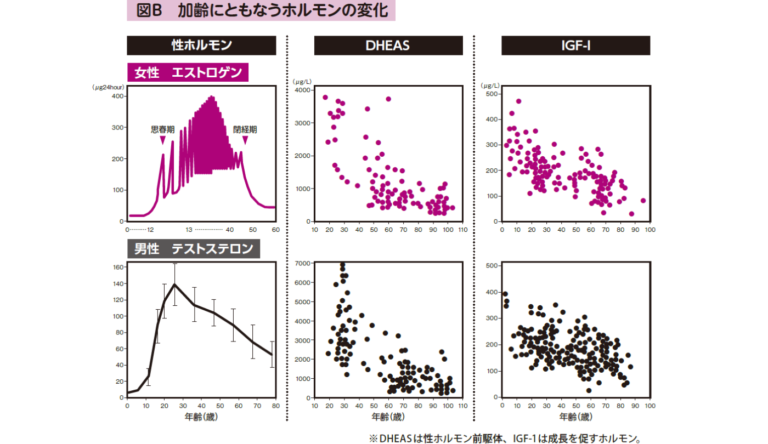

身体を構成する細胞が老化するって本当なの?細胞老化の要因と特徴とは【図解 老化の話】

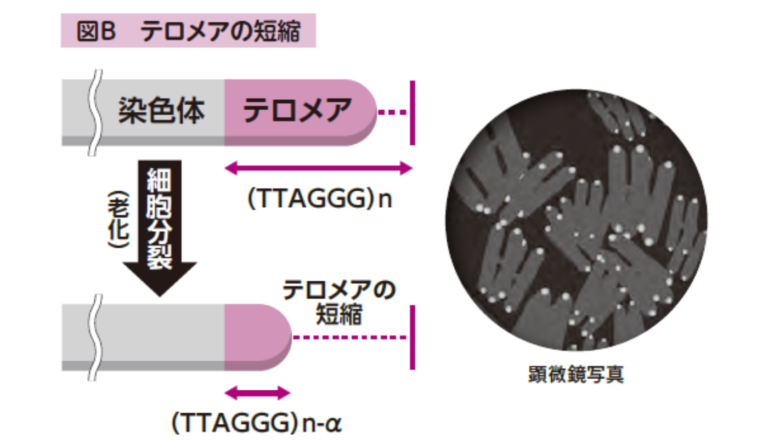

細胞も老化をする 身体を構成する「細胞も老化する」と聞いたら驚きますか。私たちの体は270種類の細胞が約37兆個集まってつくられているのです。形や役割もさまざまですが、いちばん多い細胞は血液の“赤血球”。全体の3分の2を […]

サイフォン式トイレの排出が終わっても、水溜まりには適度な量の水を残す理由とは?【物理の話】

サイフォン式トイレのしくみ 一方、サイフォン出口付近にある水は、自分より上(サイフォン上部まで)の水の重量を支えているので、結果として大気圧よりも大きな圧力P1になります。大気圧との圧力の差P1-P0は、バケツの水面とサ […]

野村克也と森保一。 “メモ魔”の采配力【二宮清純 スポーツの嵐】

ノートは「僕の財産」 現役時代、“メモ魔”と呼ばれたプロ野球選手がいる。南海などでキャッチャーとして26年間プレーした野村克也だ。名選手にして名伯楽でもあった。 ノムさんの実績については、あらためて説明の必要もあるま […]

心理学が導き出した不可思議な「心」と「脳」の関係とは?【心理学の話】

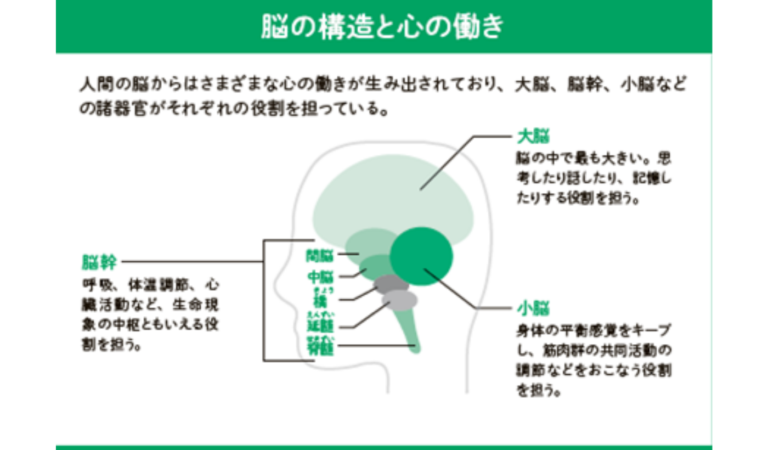

大脳皮質や右脳・左脳が心をコントロールしている 心と脳は独立していると唱えたのは、17世紀のフランスの哲学者ルネ・デカルトです。現在では、脳の働きによって心がつくり出されているとして心理学全般が成り立っています。 心をコ […]

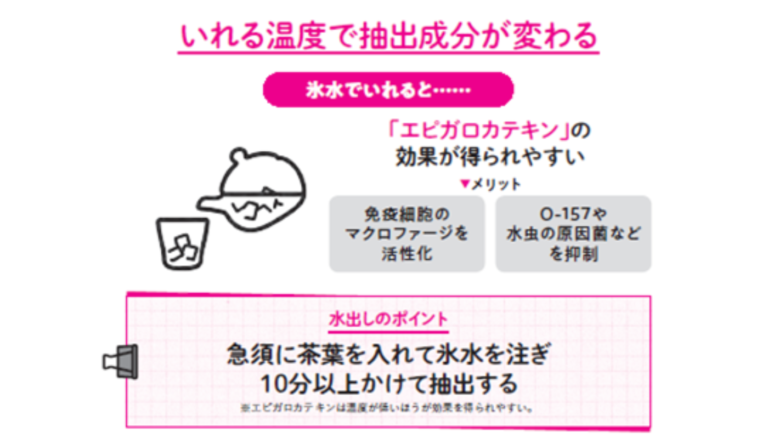

免疫力UPが期待できる!緑茶を飲むときにどんな温度にすればいいのか?【1週間で勝手に痩せていく体になるすごい方法】

いれる温度で抽出成分が変わる 緑茶の茶カテキンには、免疫力アップに役立つ2つの成分が含まれています。それが「エピガロカテキン(EGC)」と「エピガロカテキンガレート(EGCG)」です。エピガロカテキンは免疫細胞のマクロフ […]

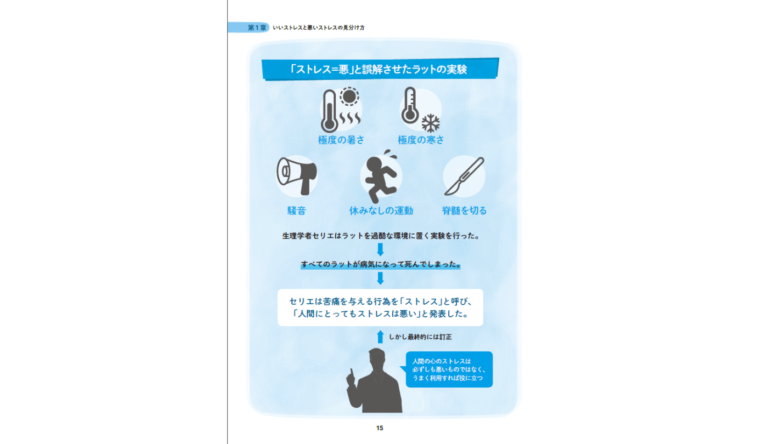

人間にとってストレスは必ずしも悪ではない!なぜストレスが悪者扱いされるようになったのか!?【図解 ストレスの話】

ストレスが病気を引き起こすわけではない ストレスは一見、私たちにとって悪いものであるように見えます。事実、人によって異なるとはいえ、ストレスはさまざまな不調や異常を引き起こします。「悪いもの」「取り除くべきもの」として扱 […]

何がどうなったら体は老化するのだろう?歳をとるとDNAに変化が生じるって本当!?【図解 老化の話】

そもそも体がどうなれば老化するの? 「老化」の原因は、100を超える説が提案されているものの、まだ定まっていないです。ただ、共通した特徴が2つあります。①悪いものが溜まる(蓄積)と②良いものが不足する(欠乏)ことです。① […]

水洗トイレの歴史は意外に古い。現在の水洗トイレが流れるしくみとは?/サイフォンの原理【物理の話】

サイフォンの原理 利用したものとしては、川の上にトイレを建て、排泄物を川へ流すものがありました。 ここでは、現在の水洗トイレでよく使われているサイフォン式の排水機構を考えましょう。 サイフォンとは、バケツに溜まった水を、 […]

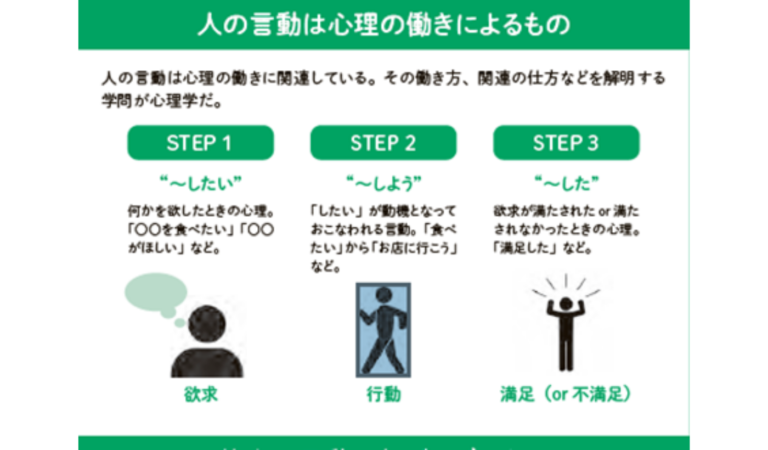

混沌とした現代社会で必ず役に立つ!今知っておきたい「心理学」とはどういう学問?【心理学の話】

行動や身体に表れる変化を分析して無意識を推察する 英語ではPsychologyと表記される「心理学」。ギリシア語の心(psyche)と論理(logos)の2語に由来する言葉で、1590年にドイツの哲学者ルドルフ・ゴクレニ […]

やせるだけじゃない!緑茶を飲むことで得られる4つのすごい効果とは?【1週間で勝手に痩せていく体になるすごい方法】

茶カテキンがもたらすスゴいパワー ①虫歯を防いでくれる 茶カテキンの抗菌作用は虫歯菌にも効果があり、虫歯菌が歯に付着するのを防ぎます。また、におい成分とも結合し口臭予防にも。 ②動脈硬化を防いでくれる 茶カテキンやビタミ […]