コラム

太陽が地球を動かすエンジンってホント?【宇宙の話】

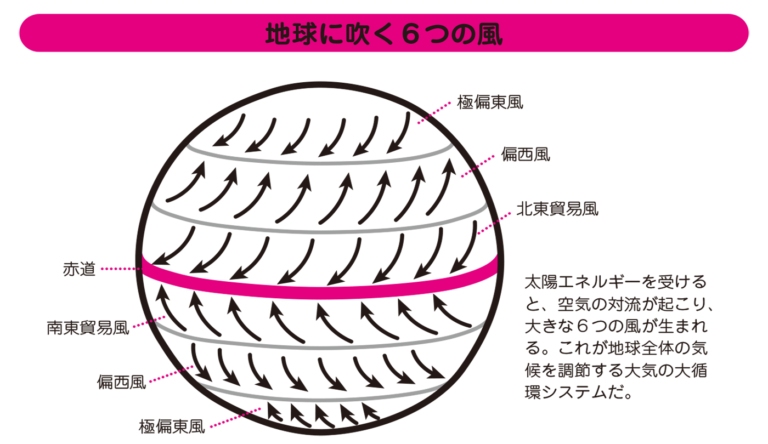

地球の大気と水の大循環は太陽のおかげ 太陽から放出されたエネルギーで、地球に届くのはわずか20億分の1だといわれています。 こうして地球に届いたエネルギーも、雲や地表面による反射などで、その3割近くは宇宙空間に放散されて […]

肝硬変や肝細胞がんに進行することも!お酒を飲まない人でも脂肪肝になる可能性がある理由とは!?【内臓脂肪の話】

異所性脂肪、糖質過多にも要注意 「脂肪肝」と聞くと、「太っている人がなる病気」「お酒を飲む人がなる病気」というイメージを持っている人は多いのではないでしょうか。しかし、痩せていても脂肪肝になる人はいますし、お酒を毎日飲ん […]

営業でも頼みごとをするときにも使える絶対に断られない交渉テクニック【心理学の話】

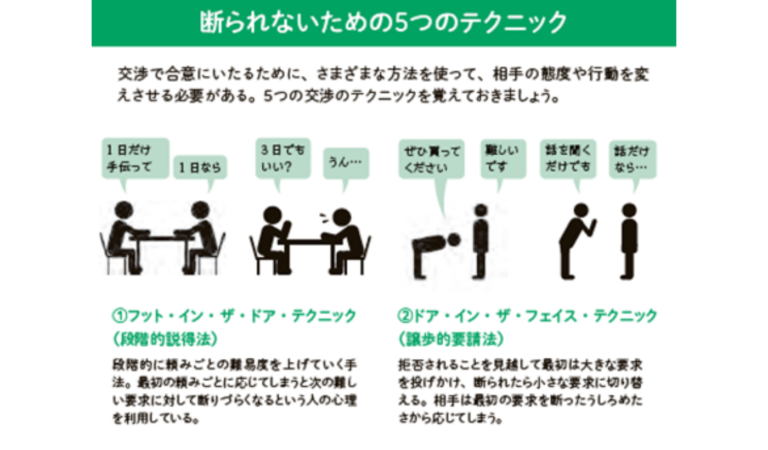

お願いごとを段階的に上げ下げしてOKをゲット お願いごとを相手に受け入れてもらいたいとき、ぶしつけに「これやって!」といっても相手は承諾してくれません。そんなときはドア・テクニックと呼ばれる心理手法を駆使して、交渉をスム […]

心因性腰痛は穴の開いたバケツ状態!月にどのくらいお金が掛かる?【原因不明の腰痛は自律神経が9割】

心因性腰痛に悩むとお金がかかる ●腰痛治療にはさまざまな方法がある 腰痛に関する治療グッズやサプリメントは今や『腰痛マーケット』として大きな経済効果を生んでいます。例えばマッサージ。1時間 6000円の普通のマッサージ […]

太陽フレアはどうして起こるの?【宇宙の話】

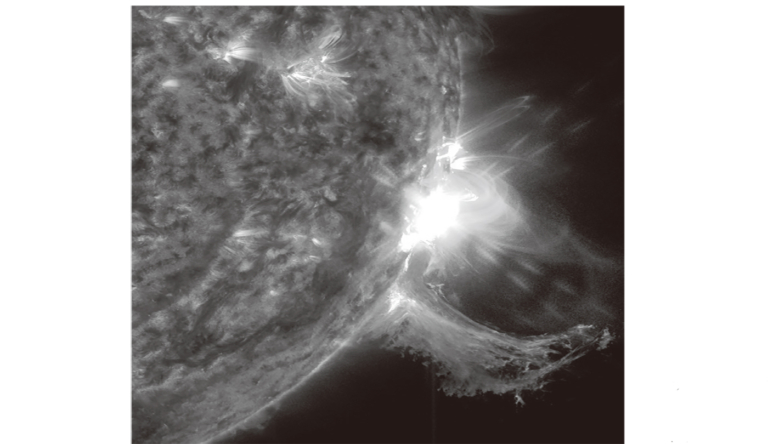

日本の太陽観測衛星によってわかった「磁場の変化」 太陽フレアというのは、太陽表面で起こる爆発現象のことです。その形が火炎(フレア)のように見えることから、こう名づけられました。 爆発の威力は、水素爆弾10万個から1億個と […]

糖尿病や心筋梗塞、脳血管障害などあらゆる生活習慣病の始まり「脂肪肝」とは?【内臓脂肪の話】

肝臓に脂肪がたまる「脂肪肝」に注意 糖質のとり過ぎや運動不足の生活を続けていると、内臓や筋肉などにつく脂肪「異所性脂肪」がたまるようになります。とりわけ肝臓にたまり過ぎると、糖尿病や心筋梗塞、脳血管障害などあらゆる生活習 […]

クレーマーや攻撃的な人に出会ったたら実践したい怒りの鎮め方【心理学の話】

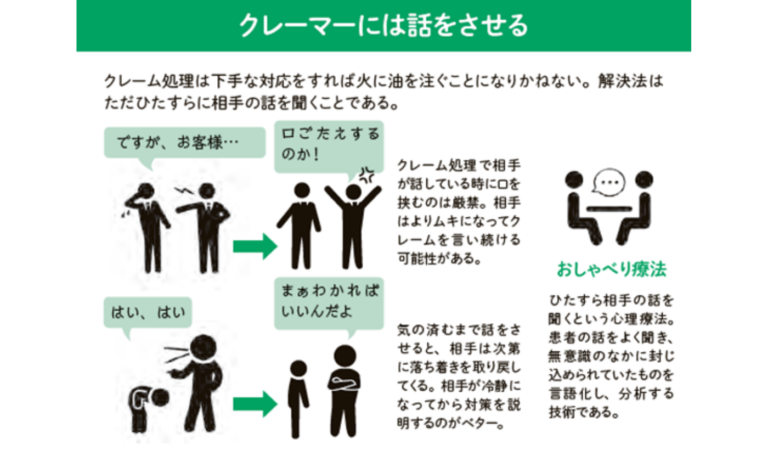

話をさせてペースを合わせ怒りが鎮まるのを待つ 怒りをぶつけてくるクレーマー、不機嫌な態度の上司や部下、悩みを抱えてひどく落ち込んでいる家族や友人……。そんな相手とのコミュニケーションはとても気を遣うものです。 反論したり […]

マッサージや整体がその場だけは効く理由とは?【原因不明の腰痛は自律神経が9割】

マッサージや整体に行っても翌日には腰痛が復活するのはなんで? ●緩和の鍵は副交感神経にあり マッサージは腰痛だけでなく、疲労回復やリフレッシュの観点で広く好まれています。マッサージに通ったおかげで腰痛が治ったと言う人も多 […]

太陽は星が燃えているの?【宇宙の話】

中心で起こる核融合によって巨大なエネルギーを放出 地球上の生命のほぼすべては、太陽エネルギーのおかげで生きています。人類の文明を支える化石燃料も、水力や風力などの自然エネルギーも、太陽エネルギーが変化したものなのです。 […]

痩せやすく太りにくい体質になる為に重要な「アルブミン値」とは?【内臓脂肪の話】

アルブミン値で健康状態を見定める 筋肉はエネルギーを多く消費する器官です。呼吸をする、心臓を動かすなど、生命の維持に必要となるエネルギー量(基礎代謝量)のうち、筋肉が3〜4割を消費するとされています。筋肉には脂肪をエネル […]

再生数が信頼の証ではない!実は危険なYouTubeのマッサージ動画とは?【原因不明の腰痛は自律神経が9割】

ネットの腰痛体操動画はやってもOK? ●再生数が信頼の証ではない 最近ではYouTubeなどで整体やストレッチの動画を見かけることも多くなりました。マッサージや整体などの施術を受けに行くと回数千円かかるため、無料で見 […]

太陽の構造はどうしてわかるの?【宇宙の話】

太陽の表面の振動から内部の構造を推測 太陽の周囲のコロナは100万度といわれています。そんな星に人類が行くことはできません。 ましてや、太陽の内部に探査の手を伸ばすことは不可能といっていいでしょう。 では、太陽の内部がど […]