コラム

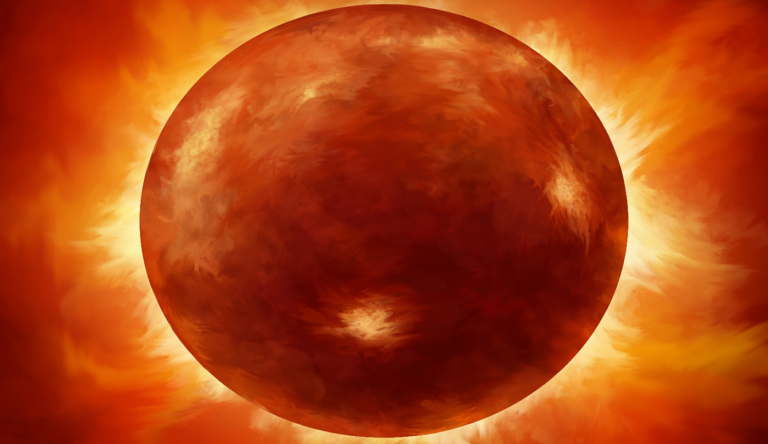

太陽は星が燃えているの?【宇宙の話】

中心で起こる核融合によって巨大なエネルギーを放出 地球上の生命のほぼすべては、太陽エネルギーのおかげで生きています。人類の文明を支える化石燃料も、水力や風力などの自然エネルギーも、太陽エネルギーが変化したものなのです。 […]

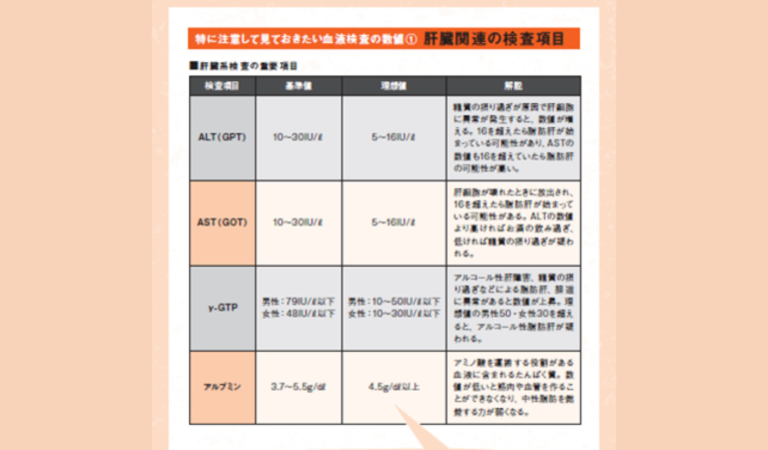

痩せやすく太りにくい体質になる為に重要な「アルブミン値」とは?【内臓脂肪の話】

アルブミン値で健康状態を見定める 筋肉はエネルギーを多く消費する器官です。呼吸をする、心臓を動かすなど、生命の維持に必要となるエネルギー量(基礎代謝量)のうち、筋肉が3〜4割を消費するとされています。筋肉には脂肪をエネル […]

再生数が信頼の証ではない!実は危険なYouTubeのマッサージ動画とは?【原因不明の腰痛は自律神経が9割】

ネットの腰痛体操動画はやってもOK? ●再生数が信頼の証ではない 最近ではYouTubeなどで整体やストレッチの動画を見かけることも多くなりました。マッサージや整体などの施術を受けに行くと回数千円かかるため、無料で見 […]

太陽の構造はどうしてわかるの?【宇宙の話】

太陽の表面の振動から内部の構造を推測 太陽の周囲のコロナは100万度といわれています。そんな星に人類が行くことはできません。 ましてや、太陽の内部に探査の手を伸ばすことは不可能といっていいでしょう。 では、太陽の内部がど […]

王貞治の四球論。勝つには「歩け」【二宮清純 スポーツの嵐】

評価の対象外だった「四球」 王貞治というと、“世界記録”の868ホームランばかりに注目が集まるが、故意(427)を含めた四球数2390もダントツである。 おそらくプロ野球が続く限り、この記録が塗り替えられることはある […]

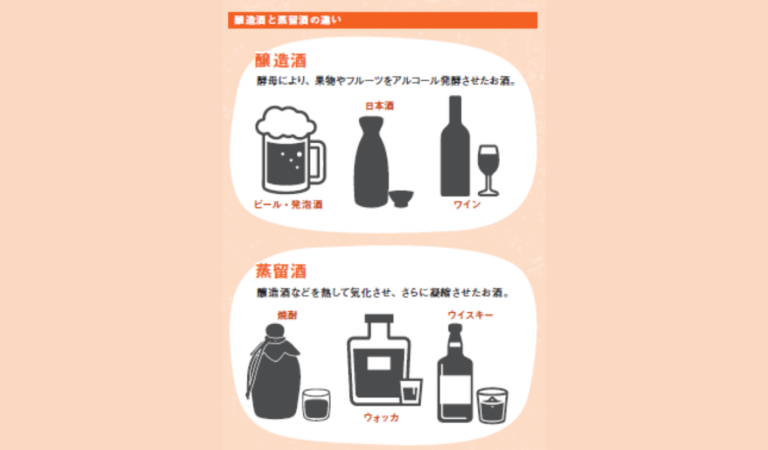

適量の飲めば、認知症/生活習慣病予防効果が期待できるお酒とは!?【肝臓の話】

いずれのお酒も健康効果がすごい! お酒には大きく分けて「醸造酒」と「蒸留酒」があります。醸造酒は酵母によってフルーツや穀物をアルコール発酵させたお酒で、ビール・日本酒・ワインなどが該当します。 糖質が含まれるため、飲み過 […]

日々の生活に生きづらさを感じている人必見!100点を目指さない自分も 価値ある存在だと認めよう【心理学の話】

完璧主義を手放し、心地よく生きる 仕事のミスは許されない、期限内に終わらせるためには残業は当然、周囲からの評価を落とすわけにはいかないなど、完璧主義になりすぎていないでしょうか。 完璧にやらなければ、小さなことにこだわり […]

つらい通勤にも良い面があった!在宅勤務のストレスを軽減するコツとは?【原因不明の腰痛は自律神経が9割】

在宅勤務でメリハリ不足に ●つらい通勤にも良い面があった 在宅勤務は通勤時間ゼロで仕事ができると最初はもてはやされました。しかし、実際に続けている人の中には、腰痛が増えたり、ストレスにより不眠症状が出たりなど適応できな […]

太陽はどうやって誕生したの?【宇宙の話】

水素による核融合で生まれた 地球がある太陽系は、太陽という恒星を中心にできています。 地球から太陽までの平均距離は約1億4960万キロメートルで、光の速さで約8分20秒かかります。 半径は地球のおよそ109倍。質量は地球 […]

数値が悪化し始めたら要注意!健康診断での肝臓系数値の正しい見方とは!?【肝臓の話】

数値が悪化し始めたら要注意! 健康診断で肝臓の状態を把握する項目として「γ ガンマーGTP」が有名です。お酒の飲み過ぎによって数値が悪化しやすいため、健康診断の結果が届いたら真っ先にチェックするというお酒好きな方は多いの […]

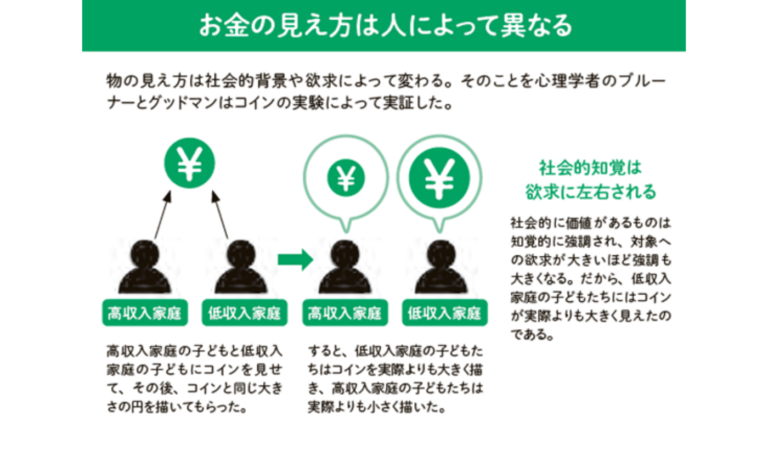

たとえ大金持ちになっても心は満たされない?お金の欲求から解放される方法【心理学の話】

ほしいと思うほど足りないお金の不思議の心理学的理由 1000円というお金は、誰にとってみても1000円のものを買えるということに変わりありません。 けれどその価値は人によってまったく違います。毎日500円のランチを食べて […]

急性腰痛のぎっくり腰とはそもそも何?再発する理由とは?【原因不明の腰痛は自律神経が9割】

急性腰痛と慢性腰痛の見分け方 ●ぎっくり腰などはヶ月あれば治る 腰痛には主に『急性腰痛』と『慢性腰痛』の種類があります。明確な定義はありませんが、主に発症から4週間以内のものを急性腰痛、それ以上続いているケースを慢性腰 […]