書籍

確率1/10のくじは10回引けば当たるのか?知れば得するくじの秘密【マンガでわかる 図解 眠れなくなるほど面白い 確率の話】

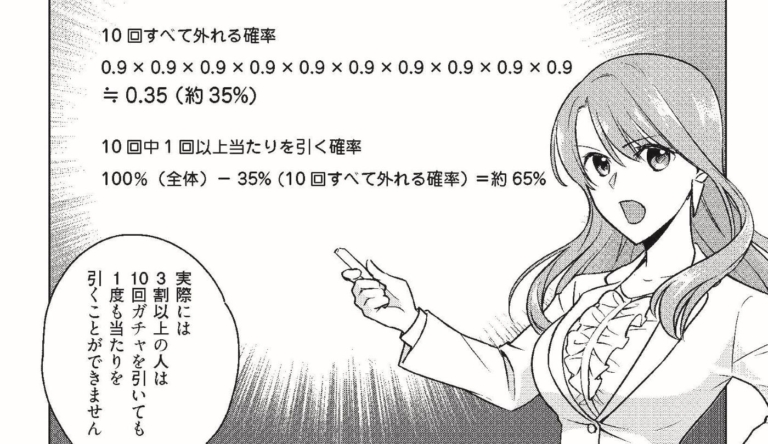

くじは何回引けば当たる? 確率10分の1のくじは10回引けば当たるのか? 当たる確率が10分の1のくじを10回引いても必ず当たるとは限りません。表が出る確率2分の1のコインを2回投げれば必ず表が出るわけではないのと同じで […]

3-4-2-1の仕掛けで攻撃のポイントとなる5トップのポジションを取り方とは!?【サッカー局面を打開する デキる選手の動き方/林陵平】

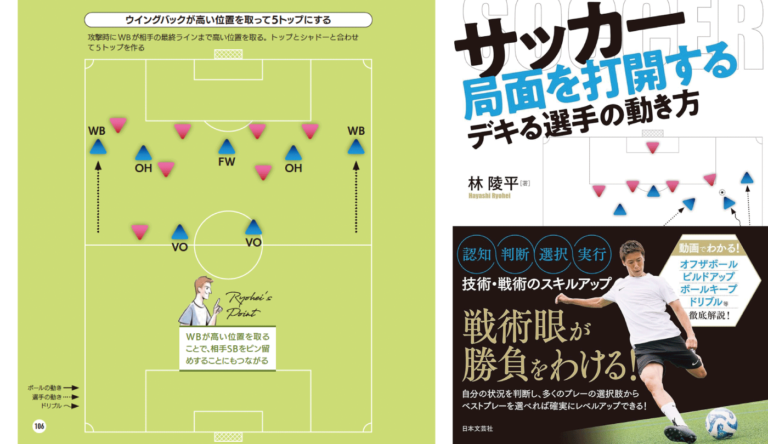

3-4-2-1の仕掛け②5トップのポジションを取れるかどうか ウイングバックのポジショニングとサポート① 相手サイドバックがどう動くかでポジションを調整 ウイングバック(WB)は攻撃時はサイドの高い位置にポジションを取っ […]

離婚時に取り決めたお金を相手が支払わない場合はどうする?支払い遅延の対策【増補改訂版 前向き離婚の教科書】

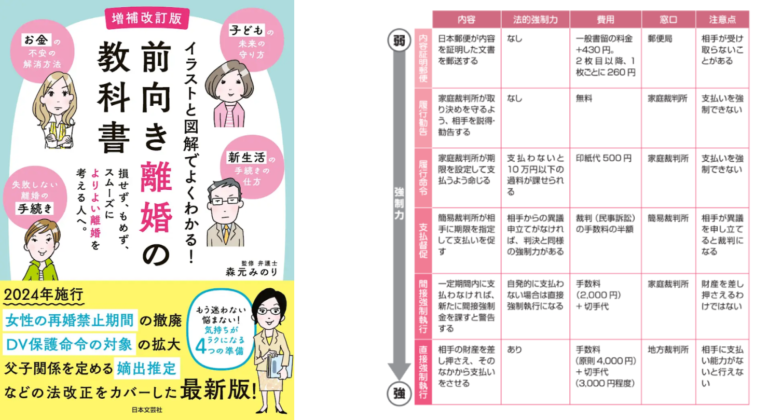

相手が支払わない場合の支払い遅延の対策 相手に支払わせる方法 離婚時に取り決めたお金を相手が支払ってくれないときは、支払いを催促します。方法はいくつかありますが、はじめは法的強制力の弱い方法で行い、支払ってもらえなければ […]

期限や税金にも注意! 財産分与・慰謝料の支払い方法とは!?【増補改訂版 前向き離婚の教科書】

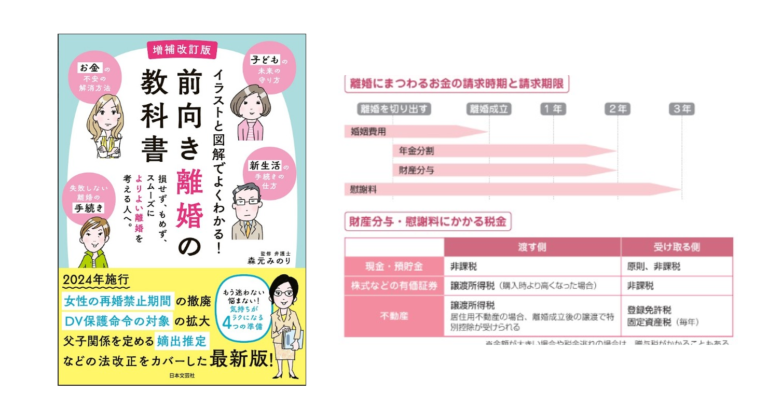

期限や税金にも注意!財産分与・慰謝料の請求 原則は一括払い 財産分与や慰謝料の金額に合意したら、支払い方法を話し合います。多くの場合は金銭で支払いますが、不動産を譲るなど現物で支払うこともあります。 金銭で支払う場合は、 […]

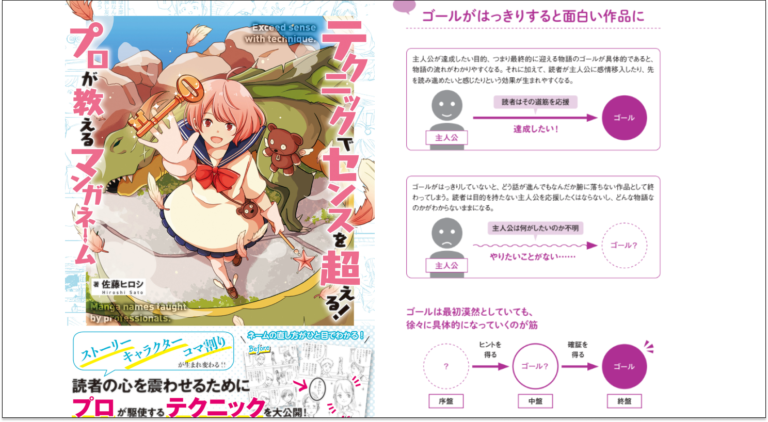

物語のゴールは具体的に設定すべき理由とは!?【テクニックでセンスを超える!プロが教えるマンガネーム】

物語のゴールは具体的に設定する ゴールがはっきりしていると、読者にとって読みやすく、面白さを理解しやすい物語になるでしょう。 物語の主人公には、何かしらの目的がある場合がほとんどです。そして、その目的の達成に向かってスト […]

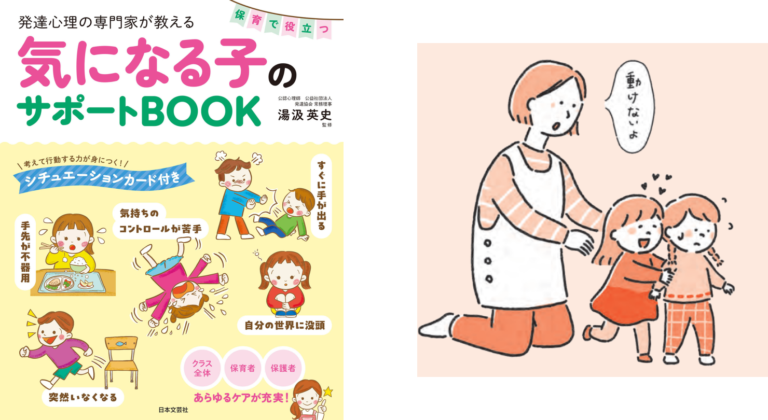

ほかの子や保育者をベタベタ触る子の対応方法は?サポートの例をご紹介!【発達障害の専門家が教える 保育で役立つ気になる子のサポートBOOK】

ほかの子や保育者をベタベタ触る 好きなおともだちや保育者にべったりくっ付いたり、体を触ったりします。相手が嫌がっていたり、困っていたりしても、気にしていないようです。 例えば、こんな状況 仲良しのおともだちに、しょっちゅ […]

小学生年代の身体を成長させるバランスの良い食事とは!?【ジュニアサッカー 監督が使いたい選手がやってる!デキるプレー55】

食べられるものを増やしていこう 【どうして】身体を成長させるためにバランスのよい食事が大事だから 少し太るくらいでもよいのでたくさん食べよう 食事のバランス 1.【炭水化物】スタミナや集中力をつける ➡ ごはん、パン、麺 […]

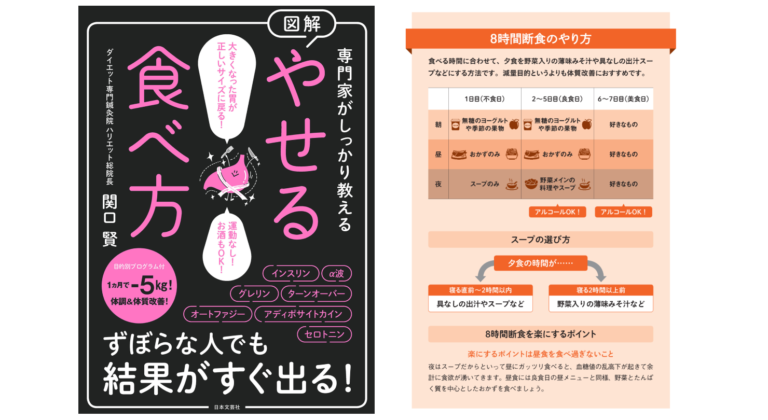

胃の負担を最小限にすることで体の修復・回復力を高めていく8時間断食のやり方とは!?【専門家がしっかり教える 図解 やせる食べ方】

体調を整えたい人におすすめ!8時間断食 断食メニューのひとつ「8時間断食」は、夕食をスープだけにして、翌日の朝食までのおよそ8時間、胃の負担を最小限にすることで体の修復・回復力を高めていく方法です。 体重・体脂肪率ともに […]

体をうまく動かすことができない「運動症群(MD)」に含まれる3つの症状とは?【心と行動がよくわかる 図解 発達障害の話】

・意思とは無関係にまばたきなどが繰り返される 「チック症( TD)」 ・複数の動作を連携させる協調運動が困難な 「発達性協調運動症( DCD)」 ・目的のない行動を繰り返す「常同運動症( SMD)」 身体のコントロールが […]

最初の決断を変えると当せん確率UPする理由とは!?【マンガでわかる 図解 眠れなくなるほど面白い 確率の話】

最初の決断を変えて当せん確率アップ 3つの封筒 A、B、Cと書かれた3つの封筒から1万円相当の商品券が入った封筒を選ぶゲームに挑戦するとします。当たる確率は3分の1です。 あなたはAの封筒を選びました。すると、あなたが […]

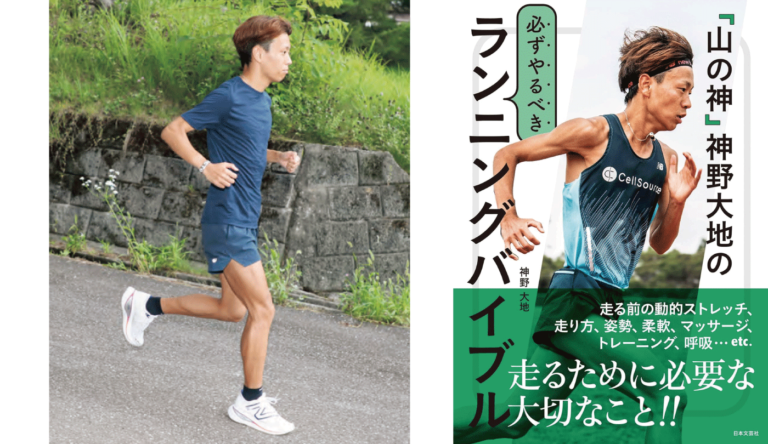

神野大地が教える下り坂を走る時のコツとは!?【「山の神」神野大地の必ずやるべきランニングバイブル】

正しいランニングフォームで効率よく走る 正しいランニングフォームで走ると、身体に余計な負担がかからず、より効率的に走ることができます。ただ、全身運動で身体への負担が大きいため、間違ったフォームで走り続けると、ダメージを与 […]

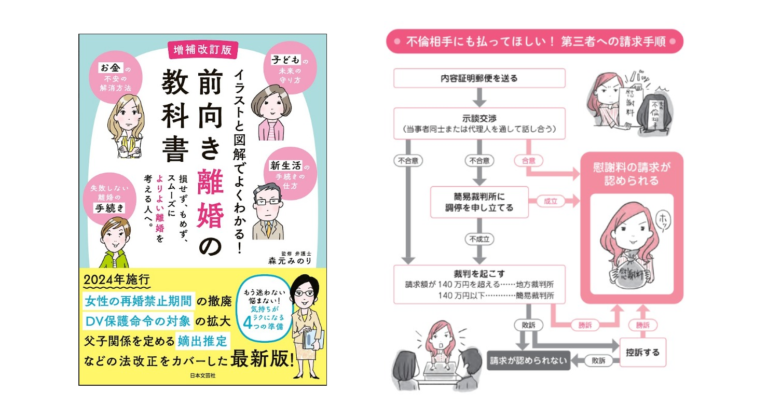

離婚原因をつくった不倫相手にも払ってほしい!第三者への慰謝料請求手順とは!?【増補改訂版 前向き離婚の教科書】

離婚原因をつくった不倫相手にも請求可!第三者への慰謝料請求 不倫相手にも請求できる 離婚の原因をつくったのが第三者であれば、その第三者に慰謝料を請求することができます。代表的なのは、配偶者の不倫相手に請求するケースです。 […]