コラム

健康な体をキープするための基本?!免疫力アップに役立つ7つの食品群とは?【1週間で勝手に最強の免疫力がつくすごい方法】

免疫力アップに役立つ7つの食品群①【1週間で勝手に最強の免疫力がつくすごい方法】 バランスのよい摂取が大切 人間にとって健康な体をキープするための基本は、やはり「食事」です。「口から摂取したものがすべて」と言っても過言で […]

アルコール愛好者のワガママを叶える?!「酢酸菌」を摂取した場合の肝臓への負担の違いとは?【1週間で勝手に最強の免疫力がつくすごい方法】

こんな場面でも活躍!酢酸菌はアルコールの分解を促す【1週間で勝手に最強の免疫力がつくすごい方法】 酒を存分に楽しみたいけれど、肝臓は悪くしたくない。アルコール愛好者のこんなワガママを酢酸菌は叶えてくれます。お酒はそもそも […]

海外セレブにも人気「コンブチャ」などに含まれる酢酸菌が摂れる意外に身近な食材や食品とは?【1週間で勝手に最強の免疫力がつくすごい方法】

意外に身近、こんな食品・食材にも酢酸菌【1週間で勝手に最強の免疫力がつくすごい方法】 ヨーロッパ東部が原産の「カスピ海ヨーグルト」にはアセトバクター菌という酢酸菌が含まれ、コーカサス地方で生まれた「ケフィアヨーグルト」に […]

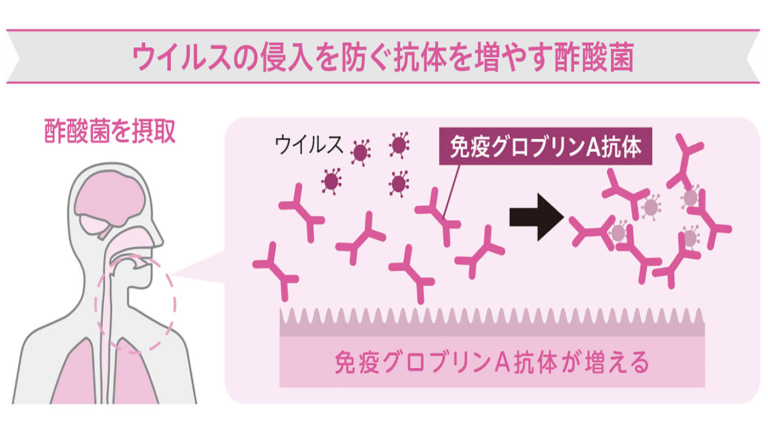

病気のリスクから身を守 ってくれる?!酢酸菌が免疫力を高めるカラクリとは?【1週間で勝手に最強の免疫力がつくすごい方法】

酢酸菌が免疫力を高めるカラクリ【1週間で勝手に最強の免疫力がつくすごい方法】 酢酸菌はウイルスに対して免疫機能を働かせます。風邪などの病気のリスクから身を守ってくれるのです。 その立役者が、酢酸菌の摂取によって増加する「 […]

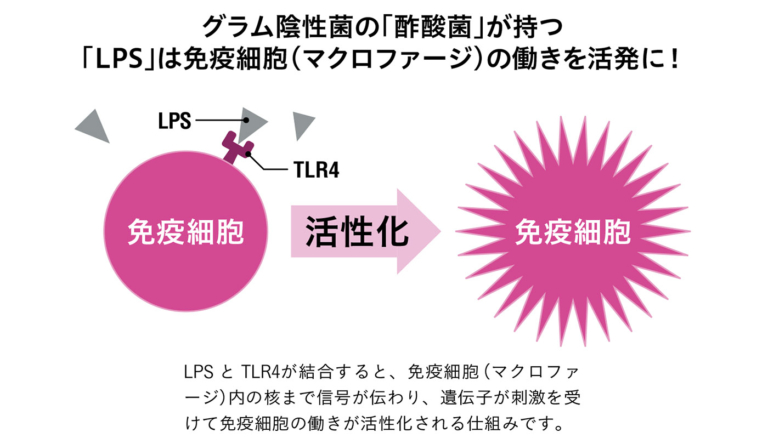

有能すぎる?!「酢酸菌」が他の菌とはひと味違う理由とは?【1週間で勝手に最強の免疫力がつくすごい方法】

他の菌とはひと味違う、有能すぎる「酢酸菌」【1週間で勝手に最強の免疫力がつくすごい方法】 酢酸菌は免疫細胞を活性化させる にごり酢などに含まれる酢酸菌が免疫細胞の活性化に有効なのは、その特別な構造に秘密が隠されています。 […]

健康への近道?!腸内の免疫細胞を活性化させる為「乳酸菌」と「酢」で作られる最高の免疫力アップドリンクとは?【1週間で勝手に最強の免疫力がつくすごい方法】

最高の免疫力アップドリンク【1週間で勝手に最強の免疫力がつくすごい方法】 「酢ヨーグルト」のススメ 腸内の免疫細胞を活性化させるのが健康への近道。そのカギを握るのが、最近、注目を集めるようになった「酢酸菌」です。身近な食 […]

「辛い・酸っぱい・苦い」は体をリラックスさせる?!刺激物が免疫をアップさせる仕組みとは?【1週間で勝手に最強の免疫力がつくすごい方法】

辛い・酸っぱい・苦い【1週間で勝手に最強の免疫力がつくすごい方法】 意外にも「刺激物」は体をリラックス ここまでは薬味の免疫力アップ効果について解説してきましたが、薬味に言及するにあたって避けられないのが、その刺激的な「 […]

ビタミンやミネラルたっぷりの名脇役?!水溶性食物繊維も含まれ、生活習慣病も予防してくれる薬味とは?【1週間で勝手に最強の免疫力がつくすごい方法】

こんなにも体にいい!薬味の「効能」と「使い方」一覧③【1週間で勝手に最強の免疫力がつくすごい方法】 パセリ:ミネラルたっぷりの名脇役 A、C、E、K とビタミン類が豊富。A、C、Eは抗酸化作用、K は止血や健康的な骨づく […]

血液をサラサラに?!ケルセチンが豊富で血圧や血糖値のコントロールが期待できる薬味とは?【1週間で勝手に最強の免疫力がつくすごい方法】

こんなにも体にいい!薬味の「効能」と「使い方」一覧②【1週間で勝手に最強の免疫力がつくすごい方法】 玉ねぎ:抗酸化作用の強いケルセチンが豊富 玉ねぎに多く含まれている栄養素のケルセチンは強い抗酸化作用があり、血圧や血糖値 […]

「薬味の王様」?!血行を促進し体を温めて、疲労回復効果のある栄養素たっぷりの薬味とは?【1週間で勝手に最強の免疫力がつくすごい方法】

こんなにも体にいい!薬味の「効能」と「使い方」一覧①【1週間で勝手に最強の免疫力がつくすごい方法】 しょうが:「薬味の王様」は栄養素たっぷり 栄養素の宝庫と言える薬味素材です。血行を促進して体を温めるショウガオール。肝機 […]

タップリ!どっさり!どんな時でも強い味方?!免疫力UPで病気に強い体質に変われる薬味の種類とは?【1週間で勝手に最強の免疫力がつくすごい方法】

どんなときでも強い味方!【1週間で勝手に最強の免疫力がつくすごい方法】 「1週間薬味BOX」で免疫力アップ 冷ややっこにおろししょうが、カツオのたたきににんにく、うどん・そばなどの麺類にねぎ。例を挙げればキリがないほど、 […]

「腸活」で便秘も解消?!便秘→ストレス→腸内環境の悪化で悪循環!便通改善で得られる効果とは?【1週間で勝手に最強の免疫力がつくすごい方法】

腸活で便秘解消目指せ【1週間で勝手に最強の免疫力がつくすごい方法】 便通改善で得られる効果 腸の不調としてポピュラーなものといえば、便秘です。経験した人であればわかるでしょうが、便秘は苦しく、大きなストレスになります。そ […]