コラム

『クルアーン』の底流にある最大のものは?【世界の宗教】

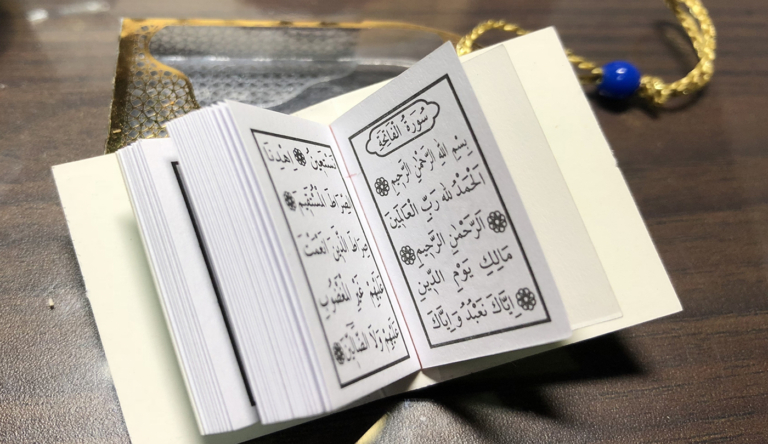

善悪を判断する最高の基準が示されている イスラム教の啓典『クルアーン』は、唯一絶対の神アッラーが、預言者ムハンマドに啓示した言葉を記したものです。ムハンマドが最初の啓示を受けた610年ごろから、632年に没するまでの23 […]

お酒を飲む時にやりがちな今すぐ辞めたい体を蝕む悪習慣とは?【肝臓の話】

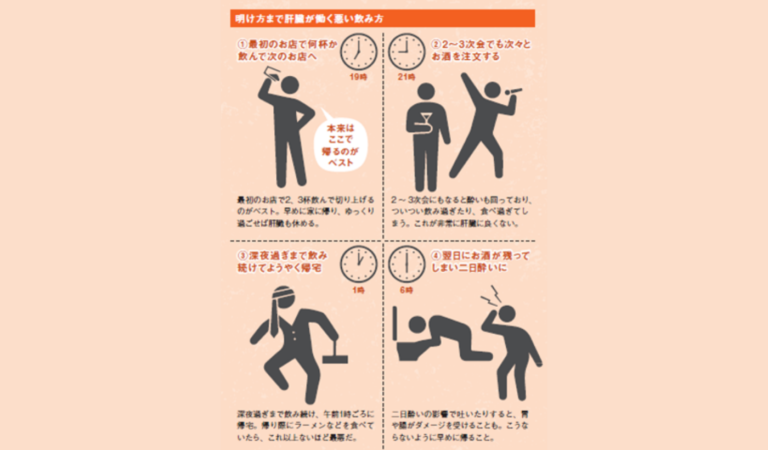

飲み過ぎ食べ過ぎを招くはしご酒 お酒を飲んで気分が良くなり、2次会まで参加して、ついつい飲み過ぎてしまうこともあるでしょう。しかし、深夜までお酒を飲み続けたり、糖質の豊富なものを食べ続けたりすると、肝臓に大きな負担がかか […]

すごく大変そうなイメージがあるけど給与は高い?「陸上自衛官」の仕事内容と給料とは?【職業と給料の話】

階級によって給与には天と地の差がある 日本の平和と独立を守る組織である、自衛隊。自衛隊に勤務する人の中で、階級を持ち、戦うことを任務としているのが自衛官です。自衛隊には陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊があります。陸上自 […]

お酒を飲まなくても脂肪肝になる!「非アルコール性脂肪肝」の原因とは!?【ストレス0!で内臓脂肪が落ちる食べ方】

お酒を飲まなくても脂肪肝になる ●糖質のとり過ぎでも肝臓に脂肪はたまる 肝臓に脂肪がたまり過ぎた状態の「脂肪肝」は、大きく「アルコール性脂肪肝」と「非アルコール性脂肪肝」の2つに分けられます。アルコール性脂肪肝は、大量に […]

夕食は就寝の3時間前!21時を目安に食べるべき理由とは!?【原因不明の腰痛は自律神経が9割】

夕食は就寝の3時間前!21時を目安に ●食後3時間は消化の時間に 食べたものを消化するには最低3時間かかり、小腸を通り過ぎるまでには約5時間かかります。胃腸に負担をかけないようにするためには、食間は約5時間空けるのがポイ […]

ムスリムが信じる六信って、いったい何?【世界の宗教】

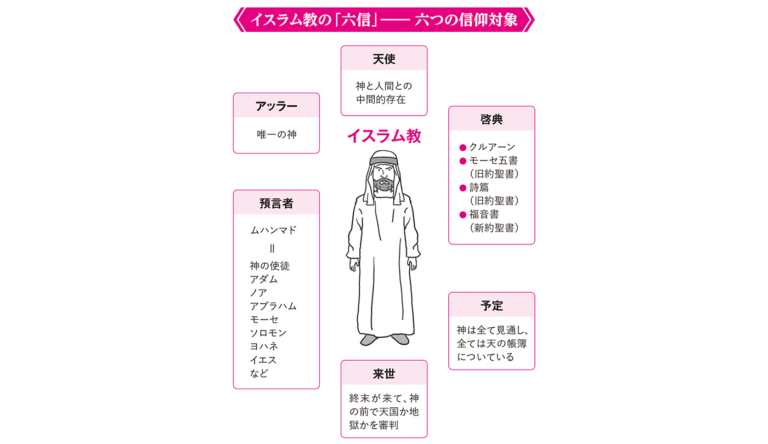

アッラー、天使、啓典、預言者、来世、神の予定 イスラム教徒(ムスリム)が真実として信じるのはアッラー、天使、啓典(けいてん)、預言者(よげんしゃ)、来世(らいせ) 、神の予定の六つで、これを「六信(ろくしん)」と呼びます […]

お酒を飲む際に絶対に避けるべき二日酔いを招くヤバいおつまみとは!?【肝臓の話】

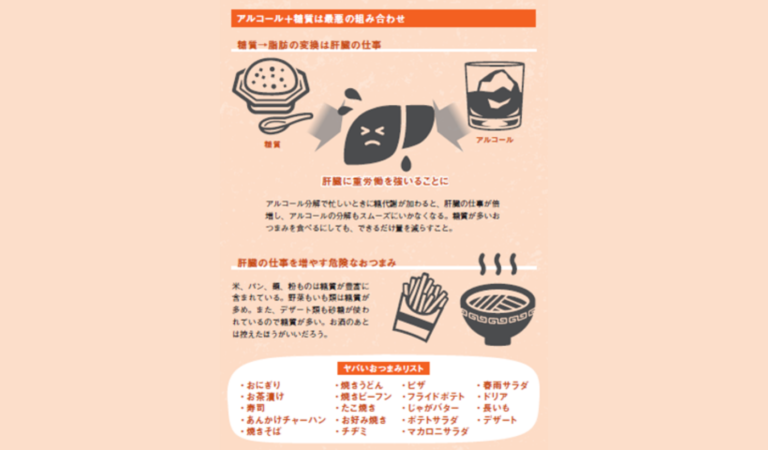

肝臓の仕事を増やすものは避ける 食物から摂った糖質(ブドウ糖)は、人間のエネルギー源です。脳を働かせる、筋肉を動かす、体温を維持するなど、ブドウ糖は生命活動を維持する上で欠かせません。 また、ブドウ糖が足らず行動不能に陥 […]

脂肪肝は万病のもとに!脂肪肝が引き起こす生活習慣病とは!?【ストレス0!で内臓脂肪が落ちる食べ方】

落とす順番は「脂肪肝」→「内臓脂肪」 ●肝臓に脂肪がたまる、脂肪肝は万病のもとに 糖質のとり過ぎや運動不足が続くと、まず皮下脂肪がたまり、次に内臓脂肪が蓄積します。さらに余った脂肪は、内臓や筋肉などにつく異所性脂肪として […]

朝昼晩で炭水化物の量をかえる!自律神経が整う炭水化物のとり方とは!?【原因不明の腰痛は自律神経が9割】

自律神経が整う炭水化物のとり方 ●朝昼晩で炭水化物の量をかえる 炭水化物は人間が生きていくために欠かせない栄養源なので、無理に抜く必要はありませんが、食べ方には注意が必要です。炭水化物をガッツリ食べると血糖値が急上昇し、 […]

絶対にNG!アルコール度数が低くても一気飲みをしてはいけない恐ろしい理由とは!?【肝臓の話】

お酒を飲むときに一番ダメなのが「一気飲み」 飲む量や順番、おつまみなど、お酒を飲むときに気をつけねばならないことはたくさんあります。お酒の飲み方もそのひとつです。 お酒を飲むときに一番ダメなのが「一気飲み」です。飲んだア […]

重い責任に比例する高い給与が保証される「裁判官」の仕事内容と給料とは?【職業と給料の話】

司法をつかさどり人を裁く正義の仕事 全国各地の裁判所で行われる裁判を仕切って、法律にもとづいて判決を下すのが裁判官です。検察官と同じく、裁判官になるためには司法試験に合格しなければなりません。司法予備試験に合格して司法試 […]

生活習慣や体質が原因の2型糖尿病になるプロセスとは!?【ストレス0!で内臓脂肪が落ちる食べ方】

最悪の糖尿病と合併症 ●糖尿病とは? 糖尿病とは血液中を流れる糖(血糖)が増え、尿中に糖が排泄される病気です。大きく1型と2型に分かれ、生活習慣や体質が原因となるのは2型です。2型は自覚症状が現れないこともあり、気づかな […]