書籍

巷で激増中の「過敏性腸症候群」 耐えられないお腹のゆるさの原因とは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 胃と腸の話】

耐えられないお腹のゆるさ “過敏性腸症候群”の人が激増中 ストレスが招く原因不明の病気!? ストレスが原因となる胃腸の疾患のひとつに「過敏性腸症候群」があります。その患者数は増加傾向にあり、日本における有病率は10~20 […]

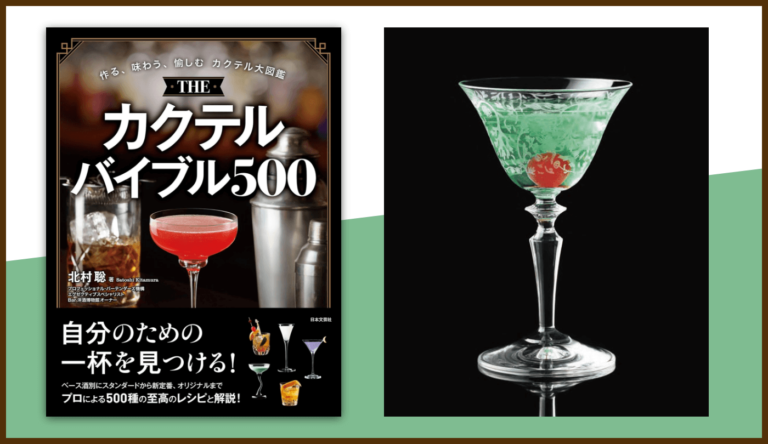

審査員に首相も名を連ねたという「ブルーコーラルリーフ」で知られるジンのカクテルとは!?【THE カクテルバイブル500】

ジン【青い珊瑚礁(Aoi Sangosho)】 美しい珊瑚礁をグラスの中に表現 1950 年に登場した日本生まれの一杯。透き通るエメラルドグリーンの海に、赤い珊瑚をイメージ。鮮やかさが美しい。グリーンペパーミントの清涼感 […]

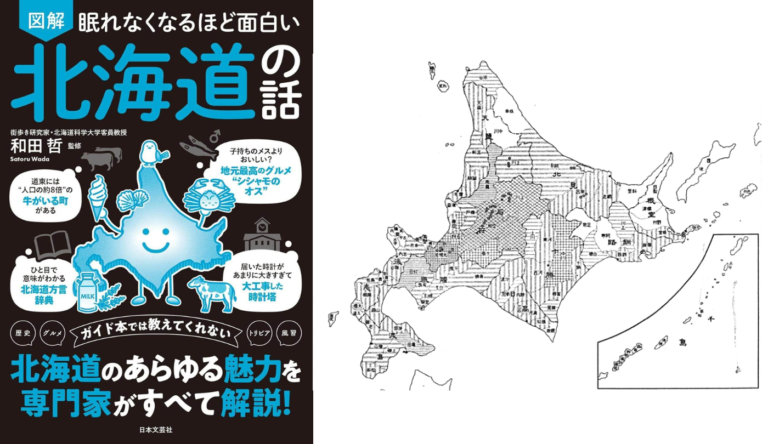

北海道を開拓したのは武士と囚人だった?【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

鎖につながれ原野を開拓した囚人たち ロシアへの防衛強化のための北海道開拓を初めて手がけたのは、寛政12年(1800)に蝦夷地に渡った幕臣の八王子千人同心でした。しかし、あまりにも過酷な環境だったため、千人同心は入植4年目 […]

<ガイド付き・動物占い>プライドは王様級!? 褒めて伸ばす「ライオン犬」の特徴とは?【わんわんキャラナビ】

【ライオン犬】 百獣の王の風格をもっていて、プライドの高さはNo.1。褒めて伸びるタイプのワンちゃん ライオン犬の特徴10 ●よく吠える●機嫌が悪いと人を噛む●褒めちぎって育てる●犬なのに世間体を気にする●人間を見下す傾 […]

家庭用米と政府備蓄米に違いはある? 精米日とおいしさの関係とは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

備蓄米ってなに?米に消費期限はないの? 倉庫で眠る“いざというときの米” 「備蓄米」という言葉を耳にしたことがあるかもしれません。備蓄米とは、万が一のために国が保管している米のことです。災害時や価格の急変、急な需要増など […]

幸せホルモンで胃腸を守る!? ストレスと胃酸の関係とは【眠れなくなるほど面白い 図解 胃と腸の話】

ストレスは胃と腸にすぐくる 血流の低下によって胃に穴が開く ストレスが胃と腸に与える悪影響を紹介しましたが、もう少し詳しく解説します。というのも、診察をする中でストレスによって胃と腸に変調をきたす方が目立って多いためです […]

バー初心者必見! 安心・スマートにカクテルを楽しむためのQ&A【THE カクテルバイブル500】

これさえおさえておけば安心【バーを楽しむためのQ&A】 家でのカクテルづくりは楽しいけれど、バーで味わうカクテルはまた格別なもの。バーテンダーのつくる一杯を余すところなく味わうために、バーにまつわるギモンをさらに深堀り。 […]

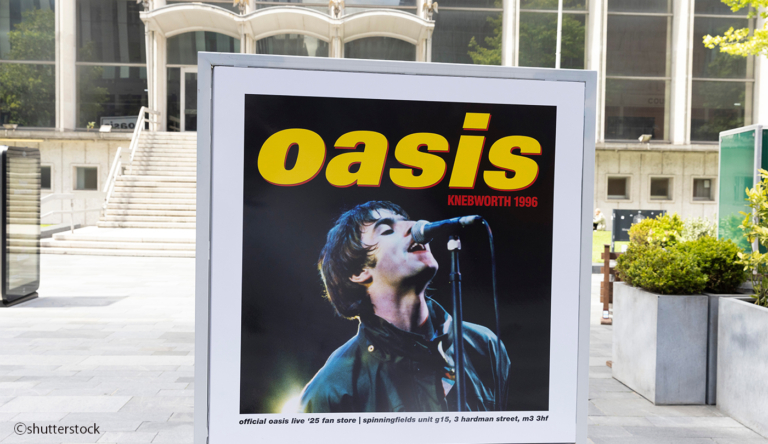

「オレたちがロックンロールだ!」90年代、鮮烈な輝きと共にデビューしたオアシス。全世界を席巻した衝撃が再び!

オアシス再結成ツアー開幕!伝説が再び動き出す! 2025年、オアシス再結成ツアーがいよいよ始まった!彼らがついにステージに戻ってきたのだ。ギャラガー兄弟を長年追い求めてきた我々ファンにとって、この奇跡を目撃できる日がやっ […]

現存する最後の純日本式城郭“松前城”、数時間で陥落した悲しい歴史とは【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

単独での北海道防衛は無理と見なされ2度も領地を召し上げられた松前藩 一度は復帰するも築城の2年後に転封 アイヌと和人との交易は、鎌倉時代末期から行われていました。しかし、室町時代の康正3年(1457)、渡島半島一帯のアイ […]

<ガイド付き・動物占い>プライド高めで甘えん坊!ツンデレ全開「黒ひょう犬」の魅力とは?【わんわんキャラナビ】

【黒ひょう犬】 誰よりも自分を大事にして欲しい独占欲の強い犬。思い通りにならないとスネてしまいます 黒ひょう犬の特徴10 ●何でも自分がリードしたい●結構プライドが高い●構ってもらえると機嫌がいい●飼い主の顔色をうかがう […]

新米と古米の境界線は? 米の“年齢”と表示ルールとは【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

いつまでが新米で、いつからが古米? 米の“年齢”はいつ切り替わる? 「新米」と聞くと、つやつやで香りがよくて、おいしそうなイメージが浮かびます。でも、ふと疑問に思いませんか? 米の見た目は変わらないのに、いったい何を基準 […]

常にプレッシャーがある人は注意! 吐き気や下痢に悩まされるのは『胃が冷える』タイプかも【眠れなくなるほど面白い 図解 胃と腸の話】

常にプレッシャーがある人はコレ!?『胃が冷える』タイプ 冷たい飲食物のとり過ぎが胃を冷やす 胃が冷えていることを胃寒といい、「胃が冷え過ぎて働きが悪くなった状態」をあらわします。冷たい飲食物や生ものをとり過ぎる人に多く見 […]